Articles du blog

Les derniers articles du blog

« Le déclin et la chute de l’empire Cochrane », un nouveau livre essentiel de Peter C Gøtzsche traduit en français par Ronald Mazzoleni

Chers amis, Ronald Mazzoleni, ami belge, médecin et fidèle lecteur de ce blog depuis bien longtemps, a fait l’immense effort de traduire très soigneusement le dernier livre de Peter C Gøtzsche : « Le déclin et la chute de l’empire Cochrane ». C’est formidable de rendre disponible aux francophones ce livre important (sur la corruption tragique d’une grande institution scientifique de référence), et je remercie Ronald du fond du coeur. Nous avons contacté Peter, pour lui demander l’autorisation de…

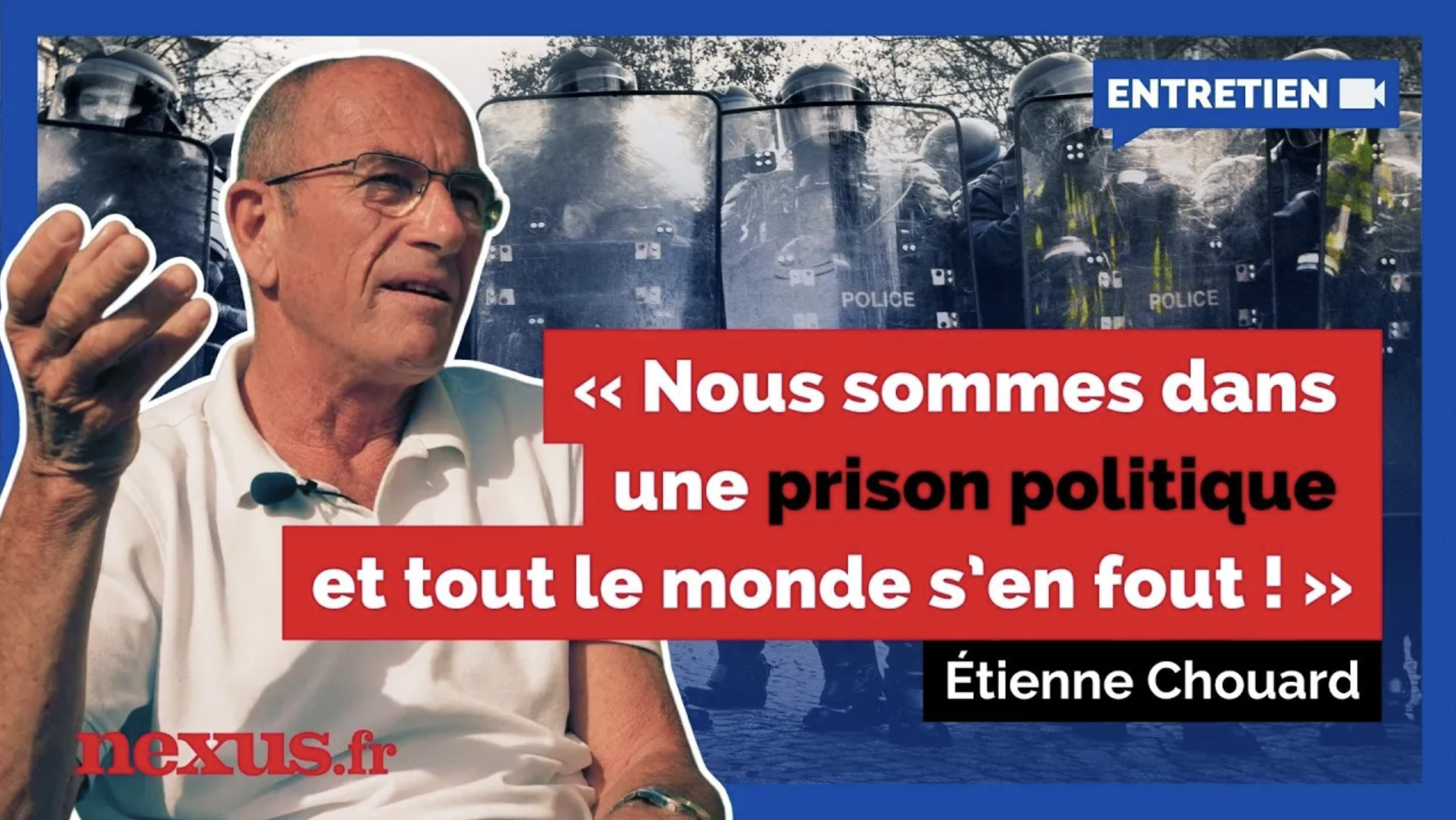

Étienne Chouard : « Nous sommes dans une prison politique et tout le monde s’en fout ! » (entretien avec Nexus)

https://www.youtube.com/watch?v=H3lWY9YOPlc « Errements de la démocratie, crise des institutions, Constitution de 1958 « truquée », 3e guerre mondiale. Dans un entretien de 80 minutes qu’il a accordé au magazine Nexus, Étienne Chouard parle sans masque. Cet ancien professeur de droit et d’économie s’est surtout fait connaître lors de la crise des gilets jaunes en 2018 avec une idée en tête : convaincre la population de la nécessité d’un RIC, un référendum d’initiative citoyenne. Étienne…

Rendez-vous ce soir, avec Nicolas Bouvier, pour l’anniversaire du NON de 2005 contre l’anticonstitution européenne

https://www.youtube.com/watch?v=hRdT_-2qYBo

Tous les articles du blog

Format grille – Format articles complets

L’Union européenne veut la destruction du droit du travail en France, et le P$ lui obéira si les salariés ne bloquent pas tout pour l’empêcher

Le gouvernement impose au pays, et sans même passer par le Parlement (49.3), une loi qu’il n’avait pas annoncée dans son programme (c’est donc un tour de brigands) et qui supprime carrément la protection des salariés par le droit du travail ; c’est littéralement tyrannique : l’exécutif fait la loi ; cette confiscation du pouvoir législatif par ceux qui dirigent la police et l’armée (confiscation qu’on appelle confusion des pouvoirs) est la hantise principale de tous les penseurs qui cherchent à protéger les sociétés des abus de pouvoir, depuis toujours.

La régression principale, celle qu’il faut bien avoir repérée pour comprendre à la fois l’ampleur du danger social et le motif légitime pour une grève générale illimitée, c’est la possibilité prévue par cette loi scélérate, pour des accords locaux (accords de branche ou accords d’entreprise), d’imposer aux salariés des règles moins favorables que celles que prévoit la loi en général (ce qui est carrément une inversion dans la hiérarchie des normes), ce qui veut dire en clair que la protection de la loi disparaît. Les digues sautent, on va redécouvrir l’hubris des patrons, déjà bien éprouvée au 19ème siècle.

D’où vient cette loi El Khomery ? Directement des consignes (explicites) de la prétendue « Union européenne », https://youtu.be/E9bHcF9ckIU. L’UE aujourd’hui veut la disparition du droit du travail, pour baisser les salaires et hausser les profits. Ensuite, les gouvernements, comme de vils bourreaux, ne font qu’exécuter les ordres des technocrates — non élus et hors contrôle — de l’UE.

Le gouvernement dément qu’il obéit à l’UE ; Junker l’avoue pourtant tout net ; voyez ce bon papier de Coralie Delaume :

L’Union européenne assume : la loi El Khomri, c’est elle

Par Coralie Delaume

FIGAROVOX/DECRYPTAGE – Jean-Claude Juncker a déclaré que « la réforme du droit du travail voulue et imposée par le gouvernement Valls est le minimum de ce qu’il faut faire ». Pour Coralie Delaume, l’économie de notre pays est depuis longtemps l’application des orientations de l’Union européenne.

Coralie Delaume est journaliste. Elle a notamment publié Europe. Les Etats désunis (Michalon, 2014). Découvrez ses chroniques sur son blog.

La loi El Khomri est un produit d’importation made in Union européenne (voir explications détaillées ici). Les « Grandes orientations de politique économique » (GOPÉ), dont l’existence est posée par les traités, et le « Programme national de réformes » (PNR), qui s’inscrit lui-même dans le cadre de la stratégie Europe 2020 « pour une croissance économique intelligente, durable et inclusive » (tsoin-tsoin), prescrivent à de nombreux pays et depuis longtemps le malthusianisme budgétaire et la modération salariale.

Dans même temps, la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union (CJUE), n’a de cesse de promouvoir l’ordre concurrentiel et la dérégulation. Surtout, au travers d’arrêts à l’impact décisif mais mal connus du grand public, tels, par exemple, les arrêts Laval et Viking de 2007, elle œuvre à saper le droit du travail dans les pays membres, et à affaiblir la capacité de négociation des salariés dans les conflits sociaux.

Enfin, l’appartenance à l’euro interdit toute dépréciation de la monnaie. Dès lors, elle conduit les pays de l’eurozone non à renforcer leur coopération, non à développer entre eux la solidarité, mais à se mener les uns aux autres une véritable « guerre de la désinflation salariale », selon une expression de Steve Ohana. Pour livrer cette guerre, ajoute l’économiste, « la France ne semble plus avoir d’autre choix que de s’engager plus franchement dans des politiques de dévaluation interne, non plus seulement via la baisse de la fiscalité sur le travail, mais via la compression des salaires eux-mêmes ( …) c’est l’option qui sous-tend la loi El Khomri ».

Face au caractère scandaleux de l’affaire, face à la blessure d’orgueil que ne peut manquer d’occasionner, chez n’importe quel peuple encore un peu conscient de lui-même, l’idée d’être « gouvernancé » depuis Bruxelles, Francfort ou Luxembourg au lieu d’être normalement gouverné par les dirigeants qu’il a élus, on pourrait s’attendre à ce que les « Européens de métier » fassent profil bas. Par décence

Face au caractère scandaleux de l’affaire, face à la blessure d’orgueil que ne peut manquer d’occasionner, chez n’importe quel peuple encore un peu conscient de lui-même, l’idée d’être « gouvernancé » depuis Bruxelles, Francfort ou Luxembourg au lieu d’être normalement gouverné par les dirigeants qu’il a élus, on pourrait s’attendre à ce que les « Européens de métier » fassent profil bas. Par décence. Par souci de ne pas attiser la colère. Parce que le fait de bénéficier de pouvoirs exorbitants dont ils ne doivent la titulature qu’à une série d’erreurs d’aiguillage de l’Histoire, devrait suffire à les contenter.

Mais non. Jouir en silence du confort sans risque qu’offre le séjour dans cet Olympe grisâtre depuis lequel ils nous surplombent n’est pas assez bien pour ces encravatés. Il faut encore qu’ils portent en bandoulière leur bonheur niais d’être là où ils sont, et qu’ils l’ouvrent à tout propos. Sans se rendre compte qu’à la fin, « les gens » commencent à comprendre. Et à s’agacer.

L’ouvrir très grand, c’est l’une des choses que Jean-Claude – « il ne peut y avoir de choix démocratique contre les traités européens » – Juncker fait le mieux. Aussi a‑t‑il trouvé judicieux, dans un récent entretien au journal Le Monde de formuler ces quelques regrets : « à voir les réactions que suscite la ‘loi travail’, je n’ose pas m’imaginer quelle aurait été la réaction de la rue, à Paris ou à Marseille, si votre pays avait dû appliquer des réformes comme celles qui ont été imposées aux Grecs ». Ah, ces Français rétifs ! Comme il est dommage de ne pouvoir vitrifier leur économie avec cette même brutalité joyeuse dont on à usé contre l’économie grecque !

Ceci dit, rien n’est jamais perdu pour qui sait s’armer de patience. Durant l’été 2015, au cœur de la « crise grecque », le ministre hellène Yanis Varoufakis avait donné quelques clés pour comprendre la dureté des créanciers vis-à-vis de son pays. Selon lui, la véritable cible des « Européens » (et de l’Allemagne, plus encore que de l’Europe institutionnelle) était en fait l’Hexagone. « La Grèce est un laboratoire de l’austérité, où le mémorandum est expérimenté avant d’être exporté. La crainte du Grexit vise à faire tomber les résistances françaises, ni plus ni moins », avait-il osé. Pour lui, les cibles terminales étaient l’État-providence et le droit du travail français.

Pour Jean-Claude Juncker, il se trouve que « la réforme du droit du travail voulue et imposée par le gouvernement Valls est le minimum de ce qu’il faut faire ». Le minimum seulement.

Or pour Jean-Claude Juncker, il se trouve que « la réforme du droit du travail voulue et imposée par le gouvernement Valls est le minimum de ce qu’il faut faire ». Le minimum seulement. Et, avec un peu de chance, de constance et d’audace, une simple étape vers ce rêve éveillé que constitue l’idéal grec !

Autre grand bavard : Pierre Moscovici. Lui assume mieux encore que Juncker, et ses insinuations n’en sont plus. Ce sont même des aveux : oui, l’Union européenne veut la loi El Khomri. Dans un entretien publié ici le 18 mai soit, précisément, le jour de la parution des recommandations adressées par la Commission à la France dans le cadre du « semestre européen », le commissaire aux Affaires économiques faisait connaître sa volonté. S’il minaudait tout d’abord en prétendant qu’il ne lui appartenait pas de « juger » la Loi travail, il rappelait toutefois qu’il lui appartenait bien de l’exiger : « Tout ce que je peux dire, c’est que la réforme est indispensable et qu’y renoncer serait une erreur lourde (…) les Français ont souvent le même réflexe quand une réforme se présente : celui de s’y opposer. Cela ne signifie pas que la réforme n’est pas nécessaire et qu’elle ne doit pas être menée (…) En outre, je pense que la volonté du peuple doit s’exprimer dans les élections, pas dans les sondages ».

C’est vrai. En principe, sauf à vivre dans le chaos de la démocratie d’opinion, les scrutins font foi bien plus que les sondages. Mais en principe aussi, le pouvoir exécutif français se situe à l’Élysée et à Matignon (Paris, France), et non dans le bâtiment du Berlaymont (Bruxelles, Belgique). Sauf à vivre dans le chaos de la démocratie congédiée.

Évidemment, si les choses en sont là, et Moscovici le dit fort bien, c’est en raison « des traités que les gouvernements et les Parlements de l’Union européenne, à commencer par celui de la France, ont signés ». C’est là l’argument dont les européistes se prévalent sans cesse, car il n’y a plus que ça en magasin. Au passage, ils se hâtent d’oublier que le dernier des traités, celui de Lisbonne, a tout de même nécessité pour être signé que l’on s’assoie en 2005 sur les résultats de deux référendums, le néerlandais et le français. Tout comme on s’est assis sur le résultat de la consultation grecque de juillet 2015. Autrement, c’était début du détricotage de la zone euro.

Au sujet du mouvement social actuellement en cours, Myriam El Khomri a eu ces mots très contestés : « il n’est pas question que l’économie de notre pays soit prise en otage ». Ils sont pourtant incontestables : l’économie de notre pays est, depuis longtemps, en situation de captivité. Simplement, les rançonneurs ne sont pas forcément ceux que l’on croit.

________

On rappelle que la presse patronale (pléonasme), experte de l’inversion accusatoire, ose traiter « d’extrême droite » tous ceux qui résistent à ce néofascisme qu’est l’UE, tous ceux qui défendent la souveraineté populaire et nationale.

Je rappelle deux ou trois choses que je dis sur ce sujet depuis onze ans :

httpv://youtu.be/7EhbGQUoy5o

httpv://youtu.be/8Ak-gFFhJ70

httpv://youtu.be/fEwCJEbJ9Pc

________

Citons aussi ces aveux importants, publiés par Fakir et Là-bas et qu’il faut connaître : dès avril 2012, avant l’élection de Hollande, les eurocrates savaient que le prochain élu ne pourrait pas faire autrement que détruire les diverses protections des salariés (notamment le CDI, mais pas seulement) ; l’UE est un piège antisocial, voulu comme tel par ceux qui le défendent :

httpv://youtu.be/4jXmdF8MjNo

_______

Rappelons enfin les explications par Gérard Filoche de la catastrophe en cours pour tous les salariés du pays : pour comprendre l’importance cruciale, intime, quotidienne, pour nous tous du Code du travail, et pour réaliser que c’est sa destruction qui est programmée par la loi « El Khomry » :

httpv://youtu.be/c3Bd-0q4sas

httpv://youtu.be/rWTFUPFVwtE

Voir aussi ce lien (importante explication) : http://rmc.bfmtv.com/emission/projet–de–loi–el–khomri–gerard–filoche–ps–milite–pour–une–greve–generale–953533.html

Et enfin ce très bon plaidoyer :

——-

PS : scandale absolu, quand on y pense :

De jeunes technocrates de l’Union Européenne dictent la politique de la France

httpv://youtu.be/uTinsboWJaM

10 raisons qui imposent de quitter l’Union Européenne – François Asselineau (UPR) :

httpv://youtu.be/ycfOvIZC3Rc

________

Il n’y a que nous

pour défendre le Code du travail,

personnellement,

maintenant.

_____

Fil Facebook correspondant à ce billet :

https://www.facebook.com/etienne.chouard/posts/10154215916447317

Formidable « étincelle zapatiste »

Vous allez aimer étudier ces expériences populaires au Chiapas, je suis sûr, bande de virus démocratiques 🙂

Première approche, le résumé de Wikipédia :

« On peut considérer l’autonomie zapatiste comme une forme d’autogouvernement permettant l’exercice d’une démocratie radicale (ou tout simplement, d’une démocratie au sens plein du terme, dans laquelle le peuple exerce lui-même les tâches de gouvernement).

Il ne s’agit donc en aucun cas d’une autonomie entendue au sens d’une simple décentralisation des pouvoirs d’État, comme c’est souvent le cas dans les pays européens.

Il s’agit de la construction d’une autre réalité sociale et politique, dans une perspective antisystémique. Comme dit l’un des membres d’un Conseil de bon gouvernement,

« l’autonomie est la construction d’une nouvelle vie »

L’autogouvernement implique que, peu à peu et de manière rotative, l’ensemble de la population participe aux tâches d’organisation de la vie collective.

La politique cesse alors d’apparaître comme une activité de « spécialistes » ; elle est, littéralement, la chose de tous.

L’un des principes auxquels se réfèrent les zapatistes est le mandar obedeciendo (gouverner en obéissant). Cet énoncé paradoxal éloigne de la conception habituelle du pouvoir : celui qui exerce une charge de gouvernement doit le faire en obéissant à ceux qu’il doit « diriger ».

Pourtant, le mandar obedeciendo n’implique pas une conception strictement horizontale de l’organisation collective (qui supposerait que les assemblées puissent être consultées en permanence et constituent la seule source d’initiative collective).

Au contraire, ceux à qui l’on confie des charges éminentes au sein des Conseils de bon gouvernement, s’ils doivent consulter les assemblées autant que possible, jouent néanmoins un rôle particulier, parce qu’ils doivent parfois prendre des décisions urgentes et parce qu’ils ont le devoir de proposer des initiatives pour améliorer en permanence l’organisation de la vie collective.

Enfin, lorsque les décisions ont été prises, à travers le mécanisme complexe de consultation déjà indiqué, les autorités ont aussi le devoir de faire respecter ce qui a été collectivement décidé :

« l’autorité commande sans donner d’ordre parce qu’elle le fait en obéissant aux citoyens… Celui qui commande doit obéir, mais les citoyens doivent aussi obéir à ce que dit l’autorité », explique un membre des Conseils.

Le « mandar obedeciendo » se décline en plusieurs principes dont le respect contribue à lutter contre la dissociation des gouvernants d’avec le monde des gouvernés (notamment « servir et non se servir », « convaincre et non vaincre », « proposer et non imposer »).

Comme l’expliquent les zapatistes, l’autonomie consiste à « découvrir que nous sommes capables de nous gouverner nous-mêmes ».

Ce principe va rigoureusement à l’encontre de la séparation entre gouvernants et gouvernés, qui est au fondement de l’État moderne. En ce sens, l’expérience zapatiste suggère la possibilité d’instaurer des formes non étatiques de gouvernement. »

Source : wikipedia https://fr.wikipedia.org/wiki/Zapatisme

______________

J’entends parler depuis 10 ans du Chiapas et du sous-commandant Marcos, bien sûr, et je sais depuis longtemps que je devrais l’étudier comme il faut. Mais il a fallu que je lise ce long et très intéressant papier dans Ballast — où Frédéric Lordon est sévèrement critiqué — pour commencer vraiment ce travail (tout arrive) :

http://www.revue-ballast.fr/frederic–lordon–au–chiapas/

Texte inédit pour le site de Ballast

Frédéric Lordon, que nous avions longuement interrogé pour le troisième numéro de notre revue papier, est l’un des penseurs radicaux les plus stimulants de cette dernière décennie. Économiste et philosophe, il ferraille contre ce qu’il tient pour des impasses, dans les rangs de l’émancipation : l’européisme béat, l’internationalisme incantatoire et le consensus démocratique. Son dernier ouvrage, Imperium, cible notamment la tradition libertaire : si l’intellectuel marxiste loue certains de ses traits, il n’en mord pas moins aux mollets anarchistes en jurant de sa candeur inconséquente. Une vieille querelle politique : Marx et Proudhon avaient ouvert le bal fratricide il y a maintenant deux siècles de cela. Les libertaires, c’est de bonne guerre, ne consentent pas à tendre l’autre joue : c’est ainsi que l’historien Jérôme Baschet, auteur d’ouvrages de référence sur le zapatisme, entend déconstruire, par ce copieux article, le dernier ouvrage de Frédéric Lordon en s’appuyant sur l’expérience révolutionnaire et autonomiste mexicaine. Mais Baschet assure ne pas s’inscrire dans une énième querelle de chapelles ou d’ego entre intellectuels : assumer les tensions est la première étape pour avancer ensemble. Un dialogue fructueux — à condition, hélas, d’en maîtriser les contours. ☰ Par Jérôme Baschet

Débattre d’Imperium1, le dernier ouvrage de Frédéric Lordon, est certainement utile, tant la ligne de clivage entre l’option anti-étatique à laquelle il s’en prend et l’option étatique qu’il défend divise profondément. À l’adversaire qu’il se donne – la « pensée libertaire » –, F. Lordon prête quatre caractéristiques : un idéal d’horizontalisme absolu, la croyance en une nature humaine idéalement bonne, le caractère innécessaire de l’État, un internationalisme universaliste. Imperium a pour objectif de saper ces positions. De les dégriser. Dégriser l’horizontalisme : le social est nécessairement vertical. Dégriser l’anti-étatisme : il y aura toujours de l’État. Dégriser l’universalisme : il y a et il y aura toujours des appartenances particulières. Dégriser le « rousseauisme » : il y a et il y aura de la servitude passionnelle, de sorte que l’émancipation ne pourra être qu’incomplète. Avant d’aborder ces quatre points de discussion, on pourra relever que la manière de construire l’adversaire – cette pensée parfois qualifiée de « libérale-libertaire » – est pour le moins cavalière, malgré quelques hommages ponctuels. Or, lorsqu’on prétend proposer une avancée à partir d’une réduction des idées que l’on récuse à une caricature d’elles-mêmes, on risque de ne produire soi-même que la caricature inverse de celle que l’on s’est faussement donné comme adversaire. Par ailleurs, et même si on ne peut négliger le fait que la conclusion affiche une claire détestation de l’État dans sa forme actuelle (à quelques prudences préalables près, « État du capital » dont il n’y a rien à faire d’autre que de chercher à « s’en débarrasser » ; p. 318), l’élaboration sophistiquée que F. Lordon engage sous la bannière du spinozisme se situe sur un plan résolument abstrait, écartant presque toute analyse historique spécifique, pour s’en tenir à une saisie des implications politiques des configurations passionnelles caractéristiques d’une « nature humaine » (heureusement en partie modifiable).

« Dégriser l’anti-étatisme : il y aura toujours de l’État. Dégriser l’universalisme : il y a et il y aura toujours des appartenances particulières. »

Dans ce contexte de haute abstraction, l’expérience zapatiste fait partie des rares ancrages concrets auxquels quelques pages sont consacrées, avec sans doute pour intention de prendre à contre-pied ses sympathisants : « Le Chiapas [on supposera que le terme désigne la lutte zapatiste, à laquelle la géopolitique chiapanèque ne se réduit pas, ndla] présente les attributs… d’une structure étatique » ; il est « une nation » (p. 131–132). On pourrait s’amuser d’un discours qui, élaboré si loin de son objet, ne craint pas, pour autant, d’asséner des sentences définitives. Mais on préférera prendre ces quelques paragraphes comme un hommage (ironique, mais qu’importe !) adressé à une expérience qui constitue l’un des rares points d’appui potentiels accordés à l’adversaire désigné d’Imperium. Et puisque « le Chiapas » s’est invité dans le débat, je me propose de faire de l’autonomie zapatiste le terrain concret à partir duquel mettre à l’épreuve la conceptualisation lordonnienne2.

Une verticalité fourre-tout

À l’adversaire construit pour les besoins de sa cause et réputé confit dans un idéal d’horizontalité politique parfaite, F. Lordon oppose une indépassable verticalité. Mais son propos repose sur un enchaînement logique pernicieux, un usage biaisé du terme « verticalité » et une notion confuse de la hiérarchie. C’est dans la constitution même du social que le chapitre 2 inscrit le caractère nécessaire de la verticalité. En bon durkheimien, F. Lordon rappelle que le social est plus qu’une collection d’individus et qu’il implique une cohésion qui ne saurait dépendre uniquement des engagements volontaires ou des liens interpersonnels. C’est ce qu’il nomme « l’excédence du social » (du tout sur les parties), principe opposé à une conception contractualiste de l’organisation collective (p. 60–62). Certes, l’excédence du social ne relève pas d’une transcendance tombée du ciel mais d’une « transcendance immanente » qui procède du plissement du social sur lui-même : c’est par « le travail de sa propre puissance » que « la multitude devenue communauté… s’est adjointe une nouvelle dimension : la verticalité » (p. 67). Magie de la géométrie lordonienne : l’épaisseur du plan plissé devient « nappe » et la verticalité est ce supplément qui fait sortir d’une vision trop plate du collectif, comprimé en deux dimensions, pour lui adjoindre cette merveilleuse troisième dimension qui lui manquait…

(CC César Bojórquez)

Mais pernicieuse géométrie tout de même, car si l’on peut bien accepter le principe de l’excédence du social, rien n’oblige à l’associer à la métaphore de la verticalité. Tout le nœud de l’affaire est là, dans le fait de laisser s’instaurer une confusion, aux conséquences considérables, entre l’excédence du social constitué métaphoriquement en verticalité et l’existence de rapports sociaux de domination/subordination. De fait, Imperiumrepose sur un enchaînement entre excédence du social, verticalité hiérarchique et, on le verra plus loin, capture étatique de la puissance de la multitude. Dans la mesure où cette séquence est, le plus souvent, présentée comme nécessaire, domination et hiérarchie apparaissent comme inhérentes à l’ordre du social. Or, tout ceci repose sur une fâcheuse imprécision : par elle-même, l’excédence du social n’implique aucun rapport de subordination entre les membres du collectif ; elle ne fait que placer au-dessus d’eux tous un principe général (que l’on peut, dans un vocabulaire inspiré de Spinoza, nommer « puissance de la multitude »). Cet au-dessus d’eux tous ne fait pas, par lui-même, sortir d’un rapport d’égalité entre les membres du collectif. Il n’y a donc aucune relation nécessaire entre l’excédence du social et la formation d’une appropriation différenciée de la puissance, conduisant à la consolidation d’une hiérarchie entre les hommes. Que les formes historiquement attestées de l’excédence du social soient le plus souvent associées à l’existence d’un pouvoir séparé est évident, mais cela ne justifie en aucun cas l’opération qui consiste à confondre par principe, d’une part, la supposée verticalité du rapport entre les hommes et les principes du collectif auquel ils appartiennent et, d’autre part, la verticalité (effectivement hiérarchique) qui peut s’instaurerentre les hommes eux-mêmes.

« L’expérience zapatiste est étroitement liée à une organisation, l’EZLN, qui garde, aujourd’hui encore, un caractère vertical qu’elle n’a du reste jamais cherché à cacher. »

Un tel tour de passe-passe ne fait guère honneur à une volonté démonstrative qui, par ailleurs, s’emploie à impressionner par un luxe de raffinements savants. S’agissant de la notion de commun, cela tourne à la prestidigitation3. Voilà en effet le commun commué en verticalité, en domination des hommes sur eux-mêmes. C’est un « commun au-dessus de ses parties », car toute « forme de vie commune… est un commun de rang supérieur » (p. 220). À moins de n’énoncer qu’un truisme, on confond là, comme dans l’opération mentionnée auparavant, deux modalités du « au-dessus », ce qui est bien fâcheux, car les conséquences politiques de chacune d’elles sont radicalement différentes. Un exemple encore : la conclusion du livre affirme que l’horizontalité voue toute communauté à l’instabilité et qu’aucune ne peut durer si ce n’est « par le travail d’une verticalité cachée, ou déniée. Par exemple, un leader charismatique ou un gourou dominateur. Ou bien, mais c’est encore un opérateur de verticalité, la force d’un affect commun constitutif d’une forme de vie ». On aura la charité de supposer que F. Lordon fait quelque différence entre affect commun et gourou dominateur, mais il n’en reste pas moins que, du point de vue du principe même de la verticalité tel qu’il l’énonce, leur portée est identique. On voit là à quelle perversion conduisent le glissement conceptuel signalé et le postulat selon lequel le social est, en son essence, verticalité.

Engageons maintenant un premier « test » à l’épreuve du Chiapas. Vu le renversement analytique que F. Lordon met en scène, celui-ci devrait être, pour ses artisans et partisans, l’Éden de l’horizontalisme. Les choses sont pourtant nettement moins simples. En premier lieu, l’expérience zapatiste est étroitement liée à une organisation, l’EZLN, qui, pour avoir été capable d’assumer une dynamique d’auto-transformation profonde, n’en garde pas moins, aujourd’hui encore, un caractère vertical (au sens strict du terme) qu’elle n’a du reste jamais cherché à cacher4. Également reconnue est l’interaction, en grande partie indue, entre les instances civiles de l’autonomie et cette même structure verticale5. On peut, comme Gustavo Esteva, célébrer le transfert progressif par lequel la direction politico-militaire de l’EZLN restitue à ses membres civils le pouvoir qui lui avait été confié6 ; mais force est d’admettre que ce processus n’est pas achevé et qu’il implique des tensions très concrètes, dont il serait loisible d’analyser des exemples précis, entre des habitudes où l’intériorisation de la hiérarchie joue un certain rôle et des attitudes exigeant une pratique plus accomplie de l’autonomie.

© Moysés Zúñiga Santiago

On reviendra plus loin sur le fonctionnement des instances autonomes zapatistes, mais on peut déjà tirer quelques remarques du principe dont elles se réclament, le « mandar obedeciendo », explicité par les modestes panneaux qu’on découvre en entrant dans les territoires rebelles : « Ici, le peuple commande et le gouvernement obéit. » La manière dont les zapatistes expliquent ce principe et sa mise en pratique devrait suffire à décourager toute lecture purement « horizontaliste » (si, par là, on entend le primat absolu des assemblées et le fait que le pouvoir de décision soit en permanence également partagé par tous). Certes, exercer des charges (cargos) dans les instances de gouvernement en pratiquant le mandar obedeciendo écarte la relation de pouvoir-sur qui caractérise la logique de l’appareil d’État, en tant que mécanisme programmé en vue du dessaisissement de la capacité collective de décision. Mais le mandar obedeciendo ne peut pas non plus être analysé comme simple horizontalité, car si les conseils de gouvernement doivent consulter largement et suivre ce que demandent les communautés, il lui revient aussi d’appliquer et faire respecter ce qui a été décidé au terme de la délibération collective, ou encore lorsque l’urgence oblige à prendre des mesures sans pouvoir consulter7.

« Des femmes et des hommes, au Chiapas et ailleurs, œuvrent concrètement et quotidiennement à inventer des formes politiques qui renvoient au musée des antiquités la stérile opposition d’un horizontalisme idyllique et d’un verticalisme détestable. »

En outre, un rôle spécifique d’initiative et d’impulsion estreconnu à ceux qui assument temporairement le statut d’autorité : « Tout n’est pas toujours horizontal. Tout ne vient pas du peuple. Il y a une partie verticale, qui vient des autorités, mais qui agit comme représentant. Il faut que quelqu’un prenne les initiatives. Mais la décision, oui, elle est prise par le peuple »8. Plutôt que comme une totale horizontalité qui court le risque de se dissoudre par manque d’initiatives ou de capacités à les concrétiser, l’expérience zapatiste – telle qu’elle s’est développée jusqu’à présent – invite à comprendre le mandar obedeciendo comme articulation de deux principes : d’une part, la capacité de décider réside pour l’essentiel non dans les instances de gouvernement mais dans les assemblées, en leurs différents niveaux ; de l’autre, on reconnaît à ceux qui assument une charge de gouvernement (de manière rotative et révocable) une fonction spécifique dans le processus d’élaboration des décisions, ce qui ne va pas sans ouvrir le double risque d’une déficience ou d’un excès dans l’exercice de ce rôle. On ajoutera, pour finir sur ce point, que ni la pensée libertaire9 (ou anti-étatique) ni les pratiques qui lui correspondent ne sont nécessairement le règne de l’horizontalisme béat que, de très loin, imagine F. Lordon. De ce fait, celui-ci bataille un peu inutilement contre les moulins à vent de ses propres fantasmes. Pendant ce temps, des femmes et des hommes, au Chiapas et ailleurs, œuvrent concrètement et quotidiennement à inventer des formes politiques qui renvoient au musée des antiquités la stérile opposition d’un horizontalisme idyllique et d’un verticalisme détestable.

Un État (trop) général

La forme actuelle de l’État n’est assurément pas la seule possible et c’est, très logiquement, que F. Lordon pose la nécessité d’un concept de l’État qui ne se limite pas à ce cas particulier. Pour lui, ce sera l’État général. Mais ne passe-t-on pas alors d’une signification trop spécifique à un concept d’une portée si large qu’il en perd l’essentiel de sa pertinence ? En tout cas – et il faut y insister –, l’État général lordonnien ne saurait être confondu avec l’État au sens habituel du terme : ce serait donc un grave malentendu que de référer au second ce qu’Imperium dit du premier. Ainsi, affirmer que « le Chiapas » a reconstitué un État pourrait être contesté s’il était question de l’État au sens courant, mais c’est l’État général qui est discuté dans ces pages, de sorte qu’il n’y a là guère plus qu’une évidence, puisque tout le politique est englobé sous la notion d’État général.

(DR)

Celle-ci est assumée comme une catégorie politique limite. Elle plonge dans l’infra-politique, puisqu’elle n’est rien d’autre que la puissance de la multitude, c’est-à-dire le social entendu dans son excédence. Mais elle est, en même temps, une catégorie véritablement politique, car c’est de là que les institutions politiques tirent leur matière. « Ce droit que définit la puissance de la multitude » est ce que Spinoza nomme « imperium » et que F. Lordon choisit de traduire par « État général ». Il est donc « le pouvoir qu’a la multitude de s’auto-affecter », mais aussi la capture étatique et la formation d’un appareil de domination. Ainsi, « la structure élémentaire de la politique qu’est l’imperium (l’auto-affectation de la multitude) voue le corps politique à expérimenter la capture – capture interne par une de ses parties qui se subordonne la masse des autres » (p. 197). Diantre ! Il y aurait donc un enchaînement fatal conduisant de la nature même du social à la verticalité de l’excédence et, de là, à la capture de la souveraineté collective au bénéfice d’une domination politique exercée par certains.

« L’État dans sa forme actuelle n’est bien sûr qu’une forme spécifique d’une réalité plus ample – non de l’État général, mais bien plutôt de l’État en général. »

Cette même construction notionnelle permet également, par exemple, d’affirmer que les sociétés sans État, étudiées par Pierre Clastres, sont en fait des sociétés à État (général). Mais, outre que la thèse la plus singulière de ce dernier (l’existence de mécanismes visant à contrer la possibilité d’une dérive étatique) est esquivée – sans doute parce qu’elle cadre mal avec l’angélisme supposé de la pensée libertaire –, son propos central n’est nullement démenti. Car en quoi consiste cet Étatgénéral dont la découverte devrait désenchanter le rêve primitiviste ? Réponse : il est « la force morale du groupe capable de dominer tous les membres du groupe et de s’imposer à eux » (p. 126). Assurément. Mais, répétons-le, quelle que soit la capacité d’envoutement du vocabulaire lordonnien, l’État général n’est pas l’État et Lordon, commentateur de Clastres, ne peut que lui concéder, comme en passant, l’essentiel : il n’y a pas, chez les Guarani, « d’appareil étatique séparé ». Ce qui ne l’empêche pas – et c’est bien ce qui peut paraître extravagant – d’affirmer que ces sociétés « sont tout aussi [je souligne, ndla] verticalisées que les autres » (p. 128). Le concept lordonnien de verticalité comme celui d’État général marquent ainsi leur inefficacité, dès lors qu’ils autorisent à ne pas faire de différence – en essence, du point de vue de cette verticalité qui reste toujours la même – entre la chefferie sans pouvoir et, disons, l’absolutisme de droit divin. On peut alors supposer qu’en bonne géométrie lordonnienne une organisation collective fondée sur le mandat impératif et révocable sera, elle aussi, « tout aussi verticalisée » qu’une dictature militaire. On retrouve ici le problème soulevé au point précédent : de même que l’usage qui est fait du concept de verticalité permet de confondre excédence du social et rapports de domination, celui d’État général subsume la puissance de la multitude en tant qu’elle s’exerce sur elle-même et la capture de cette puissance au profit d’un appareil séparé ou d’un groupe particulier. Est oblitérée la différenciation pourtant décisive entre la « puissance de tous », vis-à-vis de laquelle chacun peut être dans un rapport équivalent, et le pouvoir-sur, véritable rapport de domination entre les hommes.

Dans les dernières pages, F. Lordon affirme, à juste titre, que se débarrasser de l’État du capital n’est pas se débarrasser « de l’État tout court – de l’État en général » (p. 318). Lui, si soigneux dans l’emploi des mots, ne dit pas ici l’État général, mais l’État en général. Serait-ce qu’au stade des conclusions, il convient de faire valoir qu’elles s’appliquent à quelque chose de plus que l’État général ? Le lapsus est cependant bienvenu et il invite à se saisir de cette distinction entre État général et État en général, dont l’absence, dans l’ouvrage, est peut-être ce qui autorise une constante équivoque. L’État dans sa forme actuelle n’est bien sûr qu’une forme spécifique d’une réalité plus ample – non de l’État général, mais bien plutôt de l’État en général. L’État général de F. Lordon, c’est le politique dans son ensemble10, c’est l’organisation de la puissance de tous. Quant à l’État en général (au sens habituel du terme), c’est ce qu’Alexandre Matheron qualifie de « confiscation par les dirigeants de la puissance collective de leurs sujets » (cité p. 111) ou ce que F. Lordon lui-même identifie comme « captation [de la souveraineté] en un appareil séparé » (p. 336), plaçant « des gouvernants au-dessus des gouvernés » (p. 198–9).

© Mario Marlo

Au total, la construction d’Imperium a ceci de pernicieux qu’elle occulte l’enjeu majeur d’une politique de l’émancipation, dont le souci devrait être de tracer une ligne de front entre les formes de domination étatique et les formes non étatiques du politique et, tout particulièrement, de nous aider à affiner l’analyse de la zone-frontière – tout sauf étanche ! – qui les sépare. Au contraire, F. Lordon noie le poisson de l’État (en général) dans l’océan du politique (l’État général). La démarche serait fondée s’il démontrait que le second conduit de manière absolument nécessaire au premier. C’est ce qu’on croit parfois comprendre, mais malgré tous les efforts déployés pour établir un continuum de l’un à l’autre et jouer de glissements subreptices, Imperium ne parvient à établir ni identité ni enchaînement fatal entre eux. On en conclura que les thèses lordonniennes relatives à l’État général ne peuvent, par elles-mêmes, s’appliquer à l’État en général que par une coupable absence de discernement conceptuel.

« L’autonomie zapatiste mêle une extrême humilité (le siège d’un conseil de bon gouvernement, c’est une petite maison en bois, une table et des bancs, quelques étagères et tout juste un ordinateur) et une relative complexité, qui met en jeu des interactions entre instances multiples. »

C’est précisément l’expérimentation de formes politiques non étatiques que l’autonomie zapatiste nous invite à explorer. Celle-ci mêle une extrême humilité (le siège d’un conseil de bon gouvernement, c’est une petite maison en bois, une table et des bancs, quelques étagères et tout juste un ordinateur) et une relative complexité, qui met en jeu des interactions entre instances multiples, ainsi qu’une l’articulation d’échelles différentes : la communauté (le village), la commune (l’équivalent d’un canton) et la zone (les territoires zapatistes en comportent cinq, ayant chacune une extension territoriale comparable à celle d’un département). À chaque niveau, interagissent une assemblée et des autorités élues pour deux ou trois ans (agents communautaires, conseil municipal, conseil de bon gouvernement). Les configurations sont différentes à chaque niveau et posent des questions spécifiques, de sorte qu’on échappe ici au « paralogisme scalaire » consistant, selon F. Lordon (p. 74), à penser que les problèmes politiques se posent de la même manière à toutes les échelles. Ainsi, au niveau du village, l’interaction entre agent et assemblée communautaire est étroite et presque constante. Le rôle du premier est d’autant plus circonscrit que la seconde se réunit aisément et même rapidement, dès qu’un problème exige discussion collective. Pour autant, l’agent n’en remplit pas moins un rôle spécifique, quoique restreint : outre le suivi des décisions de l’assemblée, sa capacité d’initiative peut être vitale et son autorité lui confère la possibilité d’exercer une influence particulière sur la manière de traiter certaines questions. À l’échelle de la zone, la situation est différente. L’assemblée se réunit moins aisément (tous les deux ou trois mois, ou pour des raisons extraordinaires) et la diversité des décisions qu’il revient au conseil de bon gouvernement d’assumer augmente. Toutefois, pour les questions les plus importantes, notamment pour les projets dans les domaines tels que la santé, l’éducation, l’agro-écologie, le processus d’élaboration et de prise des décisions est partagé avec l’assemblée de zone. Celle-ci peut trancher, mais si aucun accord clair ne se dégage, il revient aux représentants de toutes les communautés d’engager la discussion dans leurs villages respectifs afin de faire part à l’assemblée suivante d’un accord, d’un refus ou d’amendements. Le cas échéant, ces derniers sont discutés et l’assemblée élabore une proposition rectifiée, à nouveau soumise aux communautés. Plusieurs allers et retours entre conseil, assemblée de zone et villages sont parfois nécessaires avant qu’une proposition puisse être adoptée.

Au-delà des modalités d’articulation entre le rôle des autorités et celui des assemblées, un enjeu essentiel tient aux formes de la délégation. À partir de l’analyse de l’autonomie zapatiste, on peut proposer une distinction entre des formes de délégation structurellement dissociatives et d’autres qui sont faiblement dissociatives. Articulées à d’autres caractéristiques de la structure sociale, les premières ont pour vocation de produire une séparation-capture au profit des gouvernants-dominants ; ainsi, les formes classiques de la représentation sont l’organisation méthodique (et, aujourd’hui, de plus en plus patente) de l’absence effective du représenté. Les secondes réduisent autant que possible la dissociation entre gouvernants et gouvernés, même si le risque que cette dissociation en vienne à se restaurer n’est jamais absent. Aussi, une politique de l’autonomie ne vaut-elle que par les mécanismes pratiques qu’elle invente sans cesse pour lutter contre ce risque et pour entretenir une dynamique de déconcentration de l’exercice des fonctions d’autorité. Que la délimitation entre formes de délégation dissociatives et non dissociatives ne soit jamais tout à fait assuré est bien clair, mais cela n’empêche pas de considérer qu’il s’agit d’une dualité conceptuelle pertinente. On dira même qu’elle est le noyau de la distinction entre une politique étatique – fondée sur l’organisation méthodique d’une dépossession de la puissance du collectif et sur la condensation de l’autorité en pouvoir-sur – et une politique non étatique, laquelle écarte toute consolidation de la dissociation entre gouvernants et gouvernés et lutte activement contre sa reproduction, de sorte que l’exercice de l’autorité demeure essentiellement une manifestation de la puissance collective11.

Image du film ¡Viva México ! de Nicolas Défossé, 2010

Encore faut-il indiquer les caractéristiques qui différencient concrètement les formes de délégation fortement ou faiblement dissociatives. Pour les secondes, la révocabilité des mandats est un trait essentiel, justement souligné par F. Lordon. Mais l’expérience zapatiste permet d’en ajouter d’autres : faire en sorte que les charges politiques ne puissent être des occasions de bénéfice personnel (n’y sont attachés ni rétribution, ni avantage matériel), de sorte qu’elles exigent une éthique effectivement vécue du service rendu ; absence de personnalisation et exercice pleinement collégial des charges ; contrôle de leur exercice par d’autres instances ; non-concentration des tâches d’élaboration des décisions. Mais on insistera surtout sur la de-spécialisation des rôles politiques qui, au lieu d’être monopolisés par un groupe spécifique (classe politique, caste fondée sur l’argent ou sur une autre forme de pouvoir symbolique ou de prestige, etc.), doivent faire l’objet d’une circulation généralisée au sein du collectif concerné par ces décisions. Cela suppose de renoncer – point difficile ! – à lier le choix des délégués à l’évaluation d’une « compétence » particulière. Dans l’expérience zapatiste, cela se traduit par le fait que les autorités élues assument sans rougir n’en savoir pas plus – sinon même plutôt moins – que les autres, quant à la chose publique. Accepter cela, c’est la condition d’une pleine dé-spécialisation du politique. Enfin, une autre condition proprement décisive est la non-dissociation des modes de vie entre ceux qui exercent des charges, même de manière très temporaire, et tous les autres. C’est la raison pour laquelle les membres des conseils de bon gouvernement (situés dans les centres régionaux, les caracoles, dont les villages peuvent se trouver fort éloignés) accomplissent leur tâche par rotation, en se relayant par période de 10 à 15 jours, et ce afin de ne pas interrompre trop longtemps leurs activités habituelles, de continuer à s’occuper de leurs familles et de leurs terres. C’est une autre condition jugée indispensable pour garantir la non-spécialisation des tâches politiques et pour éviter que ne réapparaisse une séparation entre l’univers commun et le mode de vie de ceux qui, fut-ce pour un temps bref et de manière très délimitée, assument un rôle particulier dans l’élaboration des décisions collectives.

Identité nationale contre rance universel

« Dans l’expérience zapatiste, les autorités élues assument sans rougir n’en savoir pas plus – sinon même plutôt moins – que les autres, quant à la chose publique. »

F. Lordon nous enjoint d’assumer le sentiment d’appartenance, ciment réel des corps politiques, renvoyant l’universalisme à son manque de consistance. Que tout collectif produise un sentiment d’appartenance – attachement à ce même collectif et satisfaction d’y avoir part –, on ne voit guère de raison de le récuser. « Appartenance », le mot est du reste plutôt aimable, contrairement à celui d’identité, tenu pour équivalent par F. Lordon, mais qui, charriant une relation appauvrie à soi-même, paraît décidément trop compromis avec les conceptions fixistes et substantialistes de l’appartenance qu’il s’agit d’écarter. Quant à l’acception lordonnienne du mot « nation », elle est tout aussi personnelle que celle de la « verticalité » ou de l’« État (général) ». Il désigne en effet toute forme d’appartenance à un collectif un tant soit peu stabilisé et délimité – et ce, par opposition à l’appartenance au genre humain. Redéfinie comme « communauté souveraine », fondée sur « le décider en commun », la nation est ici une « collectivité régie, non par un principe d’appartenance substantielle, mais par un principe de participation – de participation à une forme de vie » (p. 333). Mais si tout collectif fondé sur une forme de vie est une nation, il n’y a plus à s’étonner de lire que « le Chiapas est une nation ». Tout aussi bien, Longo Maï est une nation et le plateau de Millevaches idem. Mais quel sens y a‑t‑il à nommer ainsi toute appartenance à une entité politique finie ? Simplement pour faire place aux attachements particuliers ? Le choix terminologique ne laisse pas alors d’être déconcertant, et il importe de souligner que ce que l’on affirme de ces particularismes ne dit rien, en propre, de ce que l’on appelle communément nation. Ou alors choisit-on ce terme parce qu’il autorise, là encore, à passer par glissements successifs de la « nation » au sens lordonnien à la nation au sens historique du terme ? Se reproduirait alors le même tour de passe-passe qu’à propos de la verticalité et de l’État (général).

S’agit-il de prôner une revitalisation de l’appartenance à la nation (au sens courant), contre la supposée détestation, à gauche, du sentiment national ? D’un côté, F. Lordon revendique « l’affect de fierté nationale » et argumente qu’il peut être arraché à ce qu’il a produit de pire, pour peu que l’on abandonne les conceptions substantialistes de la nation au profit d’une approche adoptant comme critère de l’appartenance « la participation contributive à l’effort collectif de la persévérance du groupe dans l’être » (p. 271–2). D’un autre côté, il conclut qu’une tâche essentielle consiste à « se désintoxiquer de l’imaginaire de la grandeur nationale » (p. 310). Quoi qu’il en soit, F. Lordon fait grand cas de l’appartenance nationale : « Le pensable de notre époque est statonational. » Argument qui se pare du caractère indiscutable du réalisme, mais n’en reste pas moins douteux, dès lors que F. Lordon lui-même s’autorise ailleurs à penser à rebrousse-poil de l’époque. Quant à la valorisation du sentiment national, elle appelle au moins deux remarques. Si elle est, pour une large part, une création de l’État moderne, il y a tout lieu de penser qu’elle est fonctionnelle à une domination dont on ne peut que chercher se débarrasser. Par ailleurs, on ne saurait trop rappeler que le sentiment national(iste) est une construction largement artificielle, imposant une prééminence exclusive au sein d’un entrelacement d’appartenances multiples (cette appartenance-là occulte toutes les autres pour devenir, précisément, une « identité ») et qu’une nation est d’abord une « communauté imaginée »12.

(DR)

Mais l’essentiel, dans Imperium, semble plutôt consister à défendre l’existence des particularismes, contre l’universalisme prêté à la gauche internationaliste. Pour F. Lordon, l’universalisme n’est qu’une « chimère » (p. 100), une idée sans consistance qui dénie la force des « communautés politiques existant réellement ». On pourra juger réductrice, sinon douteuse, la manière dont est traité l’affect internationaliste, exécuté au motif de sa déconfiture en 1914. Mais ce qui est vraiment malencontreux est que, cette fois encore, F. Lordon choisisse si mal sa cible et parte en guerre contre une conception bien rancie de l’universalisme (le chapitre IX opte pour un dialogue avec l’œuvre de Badiou). L’adversaire, construit ad hoc, veut « l’universel comme affranchissement complet d’avec toute particularité, c’est-à-dire comme seul appel à l’humanité générique des hommes, convoqués hors de toute autre propriété distinctive » (p. 280). C’est l’universel comme déliaison et « arrachement de la glèbe » des particularismes. F. Lordon a beau jeu, alors, de dénoncer une opération impossible, dès lors que toute destinée humaine est tissée des appartenances singulières qui l’ont constituée. Malheureusement, dans la phrase citée, comme ailleurs, il se révèle incapable d’envisager que plusieurs échelles d’appartenance puissent ne pas être mutuellement exclusives et omet d’envisager qu’une autre conception de l’universel puisse s’affirmer sans nier les particularités. De ce fait, la critique de l’universalisme demeure tronquée. Il remarque certes que cet universel est produit à partir d’un substrat particulier : il n’est que l’universalisation de valeurs particulières. Mais cette conception même de l’universel n’est pas analysée de manière critique ; elle est seulement récusée. S’interrogeant par exemple sur « les grandes œuvres de l’histoire culturelle », F. Lordon indique qu’elles « saisis[sent] quelque chose de l’humanité générique et s’adress[ent] aux hommes dans leur humanité générique, sans faire acception d’aucune autre qualité particulière » (p. 303). On reste sidéré que le maître des affects imagine que l’on puisse être touché par une œuvre en tant qu’être humain générique, c’est-à-dire en faisant abstraction de toutes les singularités qui, précisément, nous rendent capable d’affects. À l’évidence, ces œuvres n’expriment aucune humanité générique ; elles ont simplement la puissance, à partir d’une forme particulière de l’expérience humaine, de résonner auprès d’autres humanités particulières. Ce qui est en jeu est de l’ordre du trans-historique, nullement d’une généricité anhistorique.

« Dans les rencontres et les fêtes zapatistes, on chante l’hymne mexicain, avant même l’hymne zapatiste, et on rend les honneurs au drapeau national, ce qui ne va pas sans faire grincer bien des dents parmi les sympathisants libertaires. »

Alors que F. Lordon fait la démonstration de son incapacité à penser des appartenances multiples et emboîtées, comme à dépasser le cadre de l’universalité abstraite héritée des Lumières, il y aurait sur ce point une belle leçon à tirer des propositions zapatistes. Certes, F. Lordon suggère que le Chiapas « offre peut-être l’une des meilleures illustrations contemporaines » de ce qu’il appelle une nation (p. 333). Loin de la nation au sens courant du terme, il s’agit, selon lui, d’une appartenance à l’indigénité, reformulée dans une perspective universelle ouverte (p. 131–132). Cela évite au moins les poncifs parfois assénés sur le caractère essencialiste d’une lutte purement ethnique. Mais ce qui est curieux, du point de vue même de F. Lordon, c’est qu’il ignore entièrement, dans sa construction de la supposée nation zapatiste, tout ce qui se réfère à la nation au sens historique du terme13. Dans les rencontres et les fêtes zapatistes, on chante l’hymne mexicain, avant même l’hymne zapatiste, et on rend les honneurs au drapeau national, ce qui ne va pas sans faire grincer bien des dents parmi les sympathisants libertaires – lesquels n’en ont que plus de mérite de tenter de comprendre au-delà de ce que leurs aversions spontanées leur commanderaient de conclure. F. Lordon, qui aimerait tant que l’on parle de la nation autrement qu’en termes de célébration éternitaire ou de répulsion viscérale, aurait donc pu trouver chez les zapatistes, comme auprès d’autres luttes en Amérique latine, une conjonction du projet d’émancipation et de l’attachement à la nation (historique).

Mais le plus intéressant est ailleurs : ce sont (au moins) trois échelles d’appartenance qu’articule le zapatisme, à la fois soulèvement indigène pour la dignité retrouvée et pour l’autonomie, lutte de libération nationale pour transformer le Mexique et rébellion anti-capitaliste pour l’humanité. Même si cette articulation n’a pas toujours été sans tensions, elle transforme le sens de chacun des registres concernés et permet d’écarter les périls que chacun d’eux, pris isolément, pourrait comporter. Ainsi, l’ethnicisme essentialiste est évité au profit d’une conception ouverte de l’indianité, qui ne se laisse pas circonscrire à la revendication d’une identité culturellement définie et constitue bien plutôt le point d’ancrage d’une lutte pour la transformation sociale et politique, associant indiens et non indiens14. Ce que l’appartenance nationale pourrait avoir d’exclusive et d’intolérante est déjoué par sa combinaison avec un internationalisme mis en acte avec constance depuis l’organisation de la Rencontre intercontinentale pour l’humanité et contre le néolibéralisme, en 1996, tandis que l’universalisme abstrait, qui finit par être un instrument de négation des différences réelles entre les femmes et les hommes qui composent l’humanité, est récusé par le fait même de son association avec les autres échelles d’appartenance.

(DR)

Sur ce dernier point, l’expérience zapatiste est riche d’inspiration pour engager la construction d’une autre conception de l’universel. Non un universel abstrait postulant une « humanité générique », mais un universel concret pensé à partir des singularités constitutives de la multiplicité des expériences humaines. Dans la proclamation de la major Ana Maria, lors de la Rencontre intercontinentale de 1996 – « nous sommes tous égauxparce que nous sommes différents » – le paradoxal « parce que » brise l’idée selon laquelle l’égalité et l’unité humaines devraient être définies en dépit des différences entre les individus, les peuples et les sexes. Il revendique une égalité élaborée à partir des différences, sur la base de leur pleine reconnaissance. Au lieu de penser l’humanité en postulant l’identité abstraite de tous les humains et en déniant leur diversité réelle, l’universel peut – et doit – se fonder sur la reconnaissance de la diversité des êtres humains et de la multiplicité de leurs formes de vie. La formule que les zapatistes mettent en œuvre – par exemple dans leurs pratiques éducatives – consiste à viser à la fois plus de soi et plus de l’autre. Ils invitent à penser la complémentarité des appartenances particulières, ancrées dans des expériences territorialisées singulières, et le souci d’une communauté planétaire en quête de son accomplissement. Mais il faut pour cela cesser de postuler un universel générique et faire prévaloir la construction, ô combien ardue, d’une universalité conçue comme traversées mutuelles des singularités.

Anthropologie boiteuse et émancipation triste

« L’expérience zapatiste est riche d’inspiration pour engager la construction d’une autre conception de l’universel. »

S’agissant de la question anthropologique, décisive pour la pensée des formes politiques, F. Lordon entend proposer une position équilibrée : refuser l’idée – « l’illusion occidentale », dirait Marshall Sahlins – d’une nature humaine perverse et égoïste, conduisant à la nécessité d’un pouvoir surplombant (Église, puis État), tout autant qu’une conception postulant « l’exclusivité des passions bonnes », « condition de possibilité anthropologique de [la] forme politique rêvée » de l’horizontalisme (p. 251). Il s’agit de récuser une « anthropologie hémiplégique » (p. 27), qui ne prendrait en compte qu’un seul versant de cet homme bi-face, tissé d’affects passifs et actifs, de convenance autant que de disconvenance passionnelle15. On acceptera une caractérisation qui a l’avantage d’écarter à la fois la nécessité du Léviathan hobbessien et l’idéal d’une société parfaite et sans conflit. Mais, outre que F. Lordon, ici encore, caricature effrontément la pensée libertaire en la ramenant au rêve d’atteindre « les plaines de la paix civile perpétuelle » où règne la « coexistence harmonieuse des communs » (p. 100), on lui reprochera de ne pas tenir l’équilibre annoncé entre les deux versants des penchants humains. C’est que l’enjeu d’Imperium est de faire la guerre à la pensée anti-étatique, en même temps que d’éviter d’être pris en défaut de réalisme anthropologique. C’est donc le versant des tendances à la disconvenance qui est systématiquement souligné et c’est lui seul, ou presque, qui est opérant quant à la détermination des formes politiques viables. Quant à l’autre versant, celui des penchants à la coopération par exemple, il fait l’objet d’une minoration constante et n’ouvre guère d’autre option politique spécifique, selonImperium, que l’illusion de l’associationnisme horizontal. L’anthropologie politique lordonnienne ne marche donc pas sur ses deux pieds, et on peut craindre qu’elle en revienne, sous couvert de spinozisme, à une modalité un peu honteuse d’hobbesianisme. Du reste, F. Lordon n’hésite pas à affirmer que « « sous la conduite des passions plus que de la raison », le monde sans État n’est pas le monde des associations : il est le monde des bandes » (p. 89). Il a beau répéter qu’il faut voir en l’homme et le loup et le dieu, c’est le loup seul, ou presque, qui occupe, chez lui, la scène politique.

Dans ces conditions, quelles sont les chances de l’émancipation ? Imperium en propose une conception prudente et hautement restrictive. Les ambitions émancipatrices sont nécessairement bornées (p. 296) et le communisme est « inatteignable complètement », ce qui n’empêche pas de le désirer (p. 310). F. Lordon multiplie les cautions de « réalisme critique » et prétend récuser à la fois le « déni de servitude passionnelle » et le « renoncement réactionnaire empressé » (p. 301). Sauf que, si vive est sa crainte d’être pris en défaut que, jusqu’à la page 255 du livre, sa manière de raisonner ne diffère guère de celle du « réalisme conservateur ». Les choses changent ensuite, timidement certes, mais cela ne saurait être négligé : ainsi avance-t-il, par exemple, que « rappeler que les modes sont modifiables ouvre une formidable possibilité de principe » (p. 259). Mais on sent l’économiste-philosophe si craintif de se laisser aller à libérer cette « formidable possibilité », de peur sans doute de trop lâcher la bride, qu’il stérilise l’élaboration possible d’une théorie politique de l’émancipation.

(DR)

Il est sans doute judicieux de faire voir ce qu’une révolution ne peut pas – la réalisation magique d’un monde parfait. Et on peut, à la limite, comprendre le souci de la rendre à la fois désirable et crédible. Mais l’excès de prudence (est-elle même réaliste ?) oublie trop de la rendre désirable, en refermant bien vite l’horizon des possibles sur l’existant, le déjà connu. S’il y a bien une chose qui n’a pas sa place sous l’élégance recherchée de la plume lordonnienne, c’est l’enthousiasme. Cela tient peut-être en partie à l’habitus universitaire, pour lequel ce penchant est perçu comme un manquement à l’éthos professionnel de distanciation critique, exposant au terrible soupçon de naïveté. Pourtant, n’y aurait-il pas quelque raison de s’enthousiasmer un tant soit peu, sans pour autant perdre toute vigilance critique, à la pensée de ce que la sortie – difficile, lente, conflictuelle – de la société de la marchandise ouvrirait de possibles inédits ? Mais l’imaginaire lordonnien de l’émancipation fait trop de place aux affects tristes et bien peu aux affects joyeux. Son idée de la révolution est assurément dégrisée, mais elle est aussi bien grise.

« L’auteur d’Imperium lie essentiellement la transformation de l’humain à l’éducation, plutôt qu’à la transformation des conditions mêmes de l’existence. »

Imperium fait toutefois une place remarquable à la puissance transformatrice du moment insurrectionnel, associé à l’intensité de la lutte commune, dans l’urgence et le danger. Pourtant, comme épouvanté par le potentiel de transformation ainsi convoqué, F. Lordon s’empresse de refermer la porte à peine entr’ouverte : cela ne peut être qu’un moment fugace et, dès l’effervescence du moment insurrectionnel passée, prévaut « la stabilisation de nouveaux rapports sociaux ». Après l’incandescence de l’incendie, les froides « cendres de l’ordinaire » (p. 339). Juste quelques jours d’embrasement, puis tout rentre dans la convenance de l’ordre institué, comme si une nouvelle forme de vie était sortie tout armée de l’intensité émeutière. Quelle extravagante conception de la révolution ! – qui reproduit de la manière la plus grossière la mythologie du Grand Soir, pourtant gaussée, et qui évacue toute perspective d’un processus continué, construisant une réalité collective sans cesse renouvelée16. Quant aux expérimentations présentes de formes de vie non capitalistes, elles pourraient avoir la vertu, concède F. Lordon, de produire à froid ce que le moment insurrectionnel engendre à chaud. On aurait alors la confirmation d’un état des affects révolutionnaires à haute température et en même temps durable (p. 264–6). Il faut donc, là encore, faire marche arrière et adopter un point de vue franchement dépréciatif sur ces expériences, qualifiées « d’isolats » pour « virtuoses de la révolution », « voués à ne rassembler que les convaincus ». Mais c’est là coupablement minimiser ce qu’il y a à apprendre d’elles et l’affirmation brille de la gratuité d’une pure pétition de principe : c’est exclure d’emblée une force d’attraction susceptible de s’exercer sur ceux qui n’en sont pas encore – une force qui, le moment venu, pourrait bien s’avérer décisive.

Sans doute est-il salutaire de prendre ses distances vis-à-vis d’une conception totale de l’émancipation, d’admettre les effets potentiellement divergents de la servitude passionnelle et d’écarter le mirage d’une société débarrassée de tout conflit. Mais il convient aussi, symétriquement, de ne pas minimiser les capacités d’auto-transformation et d’inventivité, et de faire toute sa place, en termes de possibilités d’agencements politiques, au versant positif et coopératif d’une anthropologie véritablement bi-face. Visiblement angoissé, F. Lordon craint pour la révolution : « Qui va descendre les poubelles ? » (p. 294). La question n’a rien de triviale, si l’on entend par là l’interrogation sur les « mobiles par lesquels on se plie aux réquisitions de son insertion personnelle dans un agencement collectif ». L’auteur d’Imperium lie essentiellement la transformation de l’humain à l’éducation, plutôt qu’à la transformation des conditions mêmes de l’existence. Il note cependant que l’opposition entre attitudes coopératives ou compétitives dépend, non d’une quelconque nature humaine, mais des « conditions externes telles qu’elles vont induire préférentiellement tels ou tels mécanismes passionnels » (p. 248–9). Ce point est d’une extrême importance et on regrette que F. Lordon s’y intéresse si peu et ne fasse presque jamais mention des différences radicales qui pourraient exister, quant à ces conditions, entre le réel actuel et la pluralité des mondes post-capitalistes. Or, c’est tout à la fois la nature et l’échelle des problèmes à résoudre (par exemple ceux qui découlent des modes de production des déchets) et les formes de subjectivité qui se trouveraient très profondément modifiés. Enfin, la « question des poubelles » pourrait être, sinon résolue, du moins éclairée en convoquant la conception contributive de l’appartenance, proposée par F. Lordon lui-même. Il y a désir de contribuer, parce qu’il y désir d’appartenance. Sans postuler une dissipation de toutes les questions organisationnelles par la seule vertu d’enthousiasmes inépuisables et toujours bien agencés les uns aux autres, on ne saurait minimiser l’énergie des désirs contributifs, dès lors qu’ils sont aussi désir de faire exister la forme de vie que l’on éprouve comme propre (sans exclure qu’en cas de défaillance, le rappel des règles collectives et le recours à une forme de médiation puissent être nécessaires).

(DR)

Il y a, dans l’autonomie zapatiste, matière à rejeter l’opposition que F. Lordon établit entre le feu du moment insurrectionnel et les lendemains de cendre. Car voilà une expérience qui résiste, avance, construit une « utopie réelle » depuis 22 ans, malgré les offensives contre-insurrectionnelles de tous ordres, lancées contre elle. Et elle ne tient que par l’engagement quotidien de ses membres. Il serait vain de nier que la fatigue, pour certains plus que pour d’autres, s’insinue dans cette guerre (d’usure, justement). Mais il y a toutefois assez d’énergie renouvelée pour soutenir durablement le goût de vivre dans la lutte. « Le Chiapas » ne se réduit ni au feu du soulèvement insurrectionnel ni aux cendres d’un ordinaire redevenu gris : ses braises se renouvellent depuis plus de deux décennies, non sans quelques étincelles jaillissant vers d’autres cieux. Les zapatistes nous invitent du reste à une autre conception de l’ordinaire, lorsqu’ils affirment : « Somos rebeldes porque somos gente común [Nous sommes rebelles parce que nous sommes des gens ordinaires] ». Des virtuoses, les zapatistes ? D’humbles virtuoses de l’ordinaire, sans doute. Mais à quoi tient l’énergie subjective tranquille de leur art simple de faire d’autres mondes ? Certainement pas à une quelconque essence indienne (encore qu’on ne saurait négliger le fait que le sens du collectif soit, là-bas, tendanciellement plus développé qu’ici). Durant la « petite école zapatiste », l’un desmaestros nous a demandé : « Et vous, est-ce que vous vous sentez libres ? » Pour eux, la réponse est claire. Ils ont fait le choix de vivre dans la lutte et de construire une réalité inédite ; ils décident eux-mêmes de leur propre manière de vivre et de se gouverner. Il est permis de penser que c’est dans l’exercice même de cette liberté – le fait de décider collectivement pour faire croître en plénitude leur forme de vie – et dans la dignité retrouvée que cela confère que se trouve une bonne part de l’énergie subjective nécessaire pour tracer, jour après jour, le long chemin de la transformation permanente qu’est l’émancipation.

« Des virtuoses, les zapatistes ? D’humbles virtuoses de l’ordinaire, sans doute. Mais à quoi tient l’énergie subjective tranquille de leur art simple de faire d’autres mondes ? »

Ce chemin s’avance vers un horizon, mais n’atteindra nulle cité idéale. F. Lordon clôt l’ouvrage par cette phrase : « La politique de l’émancipation est interminable. » L’un des maestroszapatistes l’avait devancé en déclarant : « L’autonomie n’a pas de fin » (l’autonomie, c’est le nom qu’ils donnent à l’expérimentation de formes politiques non étatiques et, plus largement, à la construction d’une forme de vie inédite). Il s’agissait, par là, de reconnaître l’imperfection de l’autonomie : imperfection présente, mais aussi imperfection principielle, car on n’en a jamais fini avec la lutte contre la possible reproduction d’une séparation entre gouvernants et gouvernées, contre la pétrification de l’institué. Proclamer la pleine réalisation de l’autonomie – ou de l’émancipation – serait le symptôme de sa mort. Mais plutôt que de s’en tenir à l’énoncé d’une impossibilité de l’auto-gouvernement, les zapatistes inventent quotidiennement des formes politiques qui, bien qu’imparfaites et contraintes de lutter contre les dérives de la séparation, se transforment sans cesse, au gré de l’analyse des difficultés et des erreurs commises. Pas de fin, pas de perfection, rien de figé ; mais un auto-gouvernement en acte, tout de même.

*

Au total, Imperium livre quelques mises en garde qu’on peut partager (pas d’humanité entièrement libérée de la servitude passionnelle, pas de monde idéal et sans conflit, pas de forme politique sans risque de séparation et de pétrification). Mais les concepts lordonniens sont d’une élasticité telle qu’ils prêtent à confusion et risquent d’autoriser des glissements subreptices, au-delà de ce que l’argumentation soutient véritablement. Surtout, ils manquent de cette capacité de discernement qui importe tant, du point de vue d’une politique de l’émancipation, et dont l’objet prioritaire devrait être de nous aider à faire le partage, aussi incertain soit-il en ses limites, entre des formes politiques étatiques et non étatiques, entre l’invention de procédures qui favorisent l’accroissement de la puissance du collectif et la dépossession de celle-ci au profit du pouvoir-sur des uns sur les autres. Redisons l’essentiel : Imperium ne parvient pas à jeter aux oubliettes de l’histoire la perspective d’une émancipation sans l’État. De l’État en général, rien ne fonde le caractère indépassable ; quant à l’État général, rien ne justifie de lui donner ce nom, sinon le tour de passe-passe qu’il prétend autoriser. Et quand bien même devrait demeurer ce que F. Lordon nomme ainsi, cela ne contredirait en rien la possibilité de destituer ce que nous continuerons à nommer État.

(DR)

L’horizon de l’émancipation, entendue comme processus toujours en cours, n’est pas la paix civile perpétuelle, ni une quelconque coexistence harmonieuse parfaite. Néanmoins, il serait dommageable de ne pas s’employer à faire valoir, à rebours des pesanteurs systémiques qui prétendent éterniser l’état de fait, que la sortie du monde de la destruction capitaliste ouvre à l’inédit, au-delà même de ce que nous sommes présentement en mesure d’imaginer – alors que, malgré ses dénégations, dans l’univers lordonnien, l’existant borne (trop) le possible. Il ne s’agit certes pas de basculer dans l’idéal, ni de postuler une parfaite maîtrise, surtout si on comprend celle-ci au sens classique de l’autonomie individuelle. Bien au contraire, on pourrait assumer la notion d’appartenance plus radicalement que ne le propose Imperium. Dès lors que, récusant l’idée de l’individu auto-institué, on adopte une conception proprement relationnelle de la personne (selon laquelle celle-ci tient son être même des relations qui la traversent), les collectifs auxquels chacun appartient sont littéralement constitutifs de l’existence singulière. Le collectif dans lequel nous nous insérons, avec ses usages et ses règles, se loge donc en nous et il lui revient parfois de le faire savoir explicitement, sinon abruptement, sous forme de rappel à la nécessaire discipline associée à cette appartenance. Les normes collectives – quelles qu’en soient les modalités – sont modifiables à tout moment, mais il s’agit là d’un processus, non d’une auto-définition ex nihilo permanente. Rien n’est figé dans l’institué, mais la manière de transformer l’existant est tributaire de ce qu’il y a à transformer et qui informe partiellement la manière de vouloir le modifier. La dimension du transindividuel n’est pas hors de portée des collectifs, mais elle échappe par définition à la pleine maîtrise des êtres individués qu’elle contribue à inscrire dans le devenir.

Photographie de portrait de Frédéric Lordon : © Stéphane Burlot

NOTES

1. Frédéric Lordon, Imperium. Structures et affects des corps politiques, Paris, La Fabrique, 2015.

2. Et qu’on ne dise pas que c’est là sombrer dans cette pensée « par modèle » que dénonce F. Lordon. Les zapatistes eux-mêmes n’ont pas cessé de mettre en garde contre la tentation de les idéaliser et de voir dans leur trajectoire singulière un modèle à reproduire. Cela n’empêche pas de se saisir de cette expérience comme d’un point d’appui et d’une source d’inspiration pour aider à penser d’autres situations également singulières.

3. La notion ne suscite que quelques commentaires condescendants, tandis que le livre de Pierre Dardot et Christian Laval (Commun. Essai sur la révolution au XXIe siècle, Paris, La Découverte, 2014) est réduit à la mention de deux phrases isolées et congédié avec dédain (p. 74–75).

4. « La partie politico-militaire de l’EZLN n’est pas démocratique, puisque c’est une armée », Sixième Déclaration de la Selva Lacandona, http://cspcl.ouvaton.org/spip.php?article204.

5. « L’accompagnement se convertit en direction, le conseil en ordre… et l’appui en gêne » (Leer un video, août 2004, http://palabra.ezln.org.mx/).

6. Y, sí, aprendimos (La Jornada, http://www.jornada.unam.mx/2013/08/19/opinion/018a2pol).

7. « Il y a des moments où le peuple dirige et le gouvernement obéit ; il y a des moments où le peuple obéit et le gouvernement dirige » (maestro Fidel, « Petite école zapatiste », août 2013). Pour tout ce qui concerne l’autonomie zapatiste, voir l’analyse plus détaillée dans Jérôme Baschet, Adieux au capitalisme. Autonomie, société du bien vivre et multiplicité des mondes, Paris, La Découverte, 2014 et, avec Guillaume Goutte, Enseignements d’une rébellion. La petite École zapatiste, Paris, Éditions de l’Escargot, 2014.

8. Commentaires de mon Votán lors de la « petite école zapatiste » (à chacun des milliers d’invités était attribuée en propre une personne chargée de prendre soin de lui et de dialoguer de manière interpersonnelle).

9. Récusant une conception libertaire qui consisterait en « une négation du pouvoir », Tomas Ibañez, par exemple, distingue utilement trois sens du terme « pouvoir » (capacité de, relation dissymétrique entre agents, macrostructures de régulation et contrôle), soit précisément ce que l’approche lordonnienne écrase (« Pour un pouvoir politique libertaire », 1983, http://www.grand-angle-libertaire.net/pour–un–pouvoir–politique–libertaire–thomas–ibanez/). Voir aussi Vivien Garcia, L’anarchisme aujourd’hui, Paris, L’Harmattan, 2007, qui distingue, par exemple, relations autoritaires et relations d’autorité légitime.

10. « Tous les groupements politiques sont des États au sens de l’État général », p. 122.

11. On peut définir l’État (en général) par la combinaison de deux caractéristiques : le weberien « monopole de la violence légitime » et une séparation consolidée entre qui est destiné à figurer du côté des gouvernants et qui est voué au statut de gouverné, soit en langue lordonnienne (mais déplacée par rapport aux énoncés d’Imperium) la capture de la puissance du collectif par un de ses sous-ensembles (souverain, caste, classe politique dissociée, appareil bureaucratique fondé sur la revendication d’une compétence sélective et organisant le consentement des dominés à la gestion du monde conformément aux intérêts dominants).

12. Référence pourtant canonique, l’ouvrage de Benedict Anderson – Imagined Communities, dans la version originale – n’est mentionné qu’un seule fois, du bout de la plume (L’imaginaire national, Paris, La Découverte, 2006).

13. Voir ses contorsions cocasses (p. 131) pour expliquer, en référence à sa propre définition, le sens du mot « national » dans l’acronyme de l’EZLN, alors qu’il s’agit d’un héritage de la tradition anti-impérialiste latino-américaine.

14. Sur tout ceci, voir J. Baschet, « Autonomie, indianité et anticapitalisme : l’expérience zapatiste », dans Les Amériques indiennes face au néolibéralisme, Actuel Marx, 56, 2014, p. 23–39.

15. On laisse de côté la discussion sur la notion de « nature humaine » que F. Lordon admet, en s’inspirant de Spinoza, en un sens faible, « sous-déterminé » et éminemment flexible (les hommes sont modifiables), mais qu’on peut tout aussi bien préférer ne pas utiliser, tant elle est chargée d’une dimension fixiste, dont on aura peine à la débarrasser.

16. A propos du Grand Soir, relevons cette affirmation curieuse : « Si la révolution politique de l’horizontalité appelle comme sa condition de possibilité une révolution morale, le problème des révolutions morales c’est qu’elles ne connaissent pas le Grand Soir. » (p. 269). Truisme, encore. Mais qui croit encore à la mythologie du Grand Soir, les adversaires que F. Lordon se donne ou lui-même ?

REBONDS

☰ Lire « Ne vous sentez pas seuls et isolés — par le sous-commandant Marcos » (Memento), avril 2015

☰ Lire « Daniel Bensaïd : Du pouvoir et de l’État », (Texte inédit), avril 2015

☰ Lire notre entretien avec Michael Löwy, « Sans révolte, la politique devient vide de sens », décembre 2014

☰ Lire notre entretien avec Guillaume Goutte : « Que deviennent les zapatistes, loin des grands médias ? », novembre 2014

…

Je pense que Lordon a raison de dédiaboliser les mots État et nation, parce que nous en avons besoin pour résister aux plus grands prédateurs capitalistes. Et plusieurs des reproches que lui fait Baschet à la fin sont mal fondés (à mon sens).

Dans cette intéressante controverse, les protagonistes négligent tous les deux, je trouve, la possibilité (et l’intérêt) d’une appropriation populaire du processus constituant : un peuple devenu constituant saurait fort bien limiter et contrôler le pouvoir vertical dont il a besoin.

…

Toujours est-il que j’ai ensuite commencé à travailler le livre de Jérôme Baschet, « La rébellion zapatiste » (2002), initialement intitulé « L’étincelle zapatiste », et je le trouve absolument passionnant :

Encore un beau grand chantier pour progresser vers l’auto-institution d’un régime politique juste et pacifiant.

Étienne.

________

Page Facebook correspondant à ce billet :

https://www.facebook.com/etienne.chouard/posts/10154202864567317

[incroyable] BRAQUETONBANQUIER.COM 🙂

Le corps social commence à s’insurger contre les usuriers.

Paul vient de publier un site pour nous défendre contre les pratiques malhonnêtes des banquiers.

Il l’a appelé braquetonbanquier.com 🙂

En attendant de changer vraiment les institutions, et entre deux mini ateliers constituants avec vos proches et vos collègues de travail, vous pouvez toujours aider Paul : faites passer 🙂

Page Facebook correspondant à ce billet :

https://www.facebook.com/etienne.chouard/posts/10154200482022317

Une pensée profonde et généreuse d’Ana, pensée utile pour accélérer et polariser notre prise de conscience, et enforcer notre exigence

Une pensée profonde et généreuse d’Ana, pensée utile pour accélérer et polariser notre prise de conscience, et enforcer notre exigence.

https://www.facebook.com/ana.sailland/posts/1756667707884852

Les gens qui ne trouvent pas d’emploi ne sont pas des paresseux.