Articles du blog

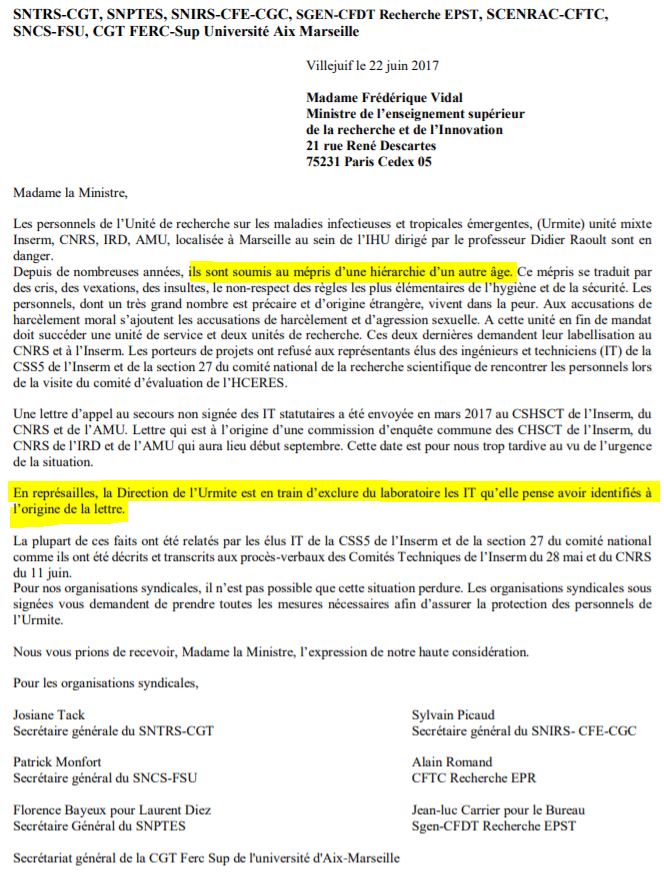

Les derniers articles du blog

Atelier constituant québécois ce samedi 22 février 2025 à 16 h en France — 10h au Québec

Atelier constituant québécois ce samedi 22 février 2025 à 16 h en France, 10h au Québec. Message de Christian Leray : « Vous pourrez vous connecter via ce lien : https://us06web.zoom.us/j/82797829640#success Votre présence est très importante car nous les citoyens devons nous intéresser à notre système politique. Si nous ne le faisons pas, d’autres le feront à notre place, et pas forcément à notre avantage, loin s’en faut. Il ne faut pas croire que l’évènement sera plate. Bien au…

CRISE POLITIQUE ET INSTITUTIONNELLE, débat avec Catherine Rouvier, au colloque « L’ère des fractures au coeur des crises à répétition » – 8 février 2025 à Paris

Chers amis, Je vous donne rendez-vous à Paris le 8 février 2025, au colloque « L’ère des fractures au coeur des crises à répétition » : Je vais débattre avec Catherine Rouvier, professeur de droit public, sur le thème « Crise politique et institutionnelle » : Voici le programme de la journée : Et la billetterie pour réserver : https://my.weezevent.com/colloque-idnf-mpc Au plaisir de vous y retrouver. Étienne.

Conférence-débat sur LA CONSTITUTION DE SAVOIE, le tirage au sort, les Chambres de contrôle populaire… à Dingy-Saint-Clair le samedi 1er février 2025 à 14h

Les Savoisiens ont de la chance : ils sont dans une situation juridique favorable qui leur permet très légalement de faire sécession de l’État (la France) qui les a annexés illégalement. Cette histoire originale les a incités à préparer un projet de CONSTITUTION DE LA SAVOIE, dont nous allons parler demain samedi, à Dingy-Saint-Clair, à 14h. Il y a un site « Gouvernement de l’État de Savoie » (je ne suis pas sûr que ce soit le seul) : https://www.savoie-gouv.org/ Il existe aussi quelques vidéos…

Tous les articles du blog

Format grille – Format articles complets

Alain Supiot : DU GOUVERNEMENT PAR LES LOIS À LA GOUVERNANCE PAR LES NOMBRES #4 L’essence de la loi dans la tradition juridique occidentale et #5 Ritualisme et légalisme

Les quatrième et cinquième leçons d’Alain Supiot sur la gouvernance par les nombres s’intitulent

#4 « L’essence de la loi dans la tradition juridique occidentale »

#5 « Ritualisme et légalisme ».

Ce retour fondamental à l’idée de LOI (pour servir au mieux l’intérêt général) est utile pour comprendre la catastrophe néolibérale de « la gouvernance par les nombres ». Ces 5 premières leçons sont comme une « fondation » qui va donner leur assise, et donc leur solidité, aux leçons suivantes (à partir de la 6) que je trouve enthousiasmantes de pertinence et d’importance ; vous verrez, on y arrive presque 🙂

Voici les deux présentations de Merryl Moneghetti :

#4 « L’essence de la loi dans la tradition juridique occidentale »

Pourquoi « Le Dictatus Papae » de Grégoire VII représente-t-il un moment fondateur en 1075, un tournant dans l’histoire de l’Etat moderne ? Le juriste Alain Supiot analyse comment l’autonomisation de la sphère juridique s’est transmise aux premiers états séculiers, nés de la révolution grégorienne.

Image de Grégoire VII provenant de la Basilique Saint-Paul-hors-les-Murs à Rome /Spirit of Justice by Ford Madox Brown (1845) / Dictatus papæ, archives du Vatican • Crédits : Wikicommons

Image de Grégoire VII provenant de la Basilique Saint-Paul-hors-les-Murs à Rome /Spirit of Justice by Ford Madox Brown (1845) / Dictatus papæ, archives du Vatican • Crédits : Wikicommons

Comment la culture juridique de Common Law est-elle celle qui a le plus de traits communs avec la Rome antique ?

Nous poursuivons aujourd’hui l’examen de « L’essence de la loi dans la tradition juridique occidentale » dans le cadre du cours qu’Alain Supiot, Professeur au Collège de France, titulaire de la chaire « État social et mondialisation : analyse juridique des solidarités » consacre au passage du « Gouvernement des lois à la gouvernance par les nombres. »

Dans sa présentation pour le Collège de France, Alain Supiot rappelle pourquoi il faut situer la notion de gouvernement, mais aussi l’État, l’histoire du droit, ce qu’il appelle « le gouvernement par les lois » dans la longue durée. Il s’attache notamment à la matrice juridique romaine de notre culture et à la division des empires romains d’orient et d’occident. Il souligne combien on méconnaît l’importance décisive de cette division dans l’histoire juridique. Nous allons découvrir comment la révolution grégorienne a fait naître une nouvelle conception de l’ordre juridique marquée par la distinction du pouvoir temporel et de l’autorité spirituelle. Droit et théologie sont séparés et cela a ouvert, et cela peut-être non sans paradoxe, la voie à la reconnaissance corrélative d’un pouvoir temporel et à la naissance de l’Etat moderne.

« Dès lors, le droit s’est affirmé comme une technique placée entre les mains d’experts qui n’ont pas besoin de s’interroger sur la raison des lois », nous explique Alain Supiot.

Poursuivant son histoire de l’évolution des institutions, Alain Supiot voit dans le droit dit « continental » et la Common Law « deux rameaux de la culture juridique occidentale », ainsi définie, malgré les spécificités de chacun qui ont pu être accentuées.

« Bien que rivaux, Droit continental et Common Law sont tous deux confrontés depuis l’entreprise coloniale à des montages institutionnels différents avec lesquels ils ont été et demeurent plus que jamais obligés de composer dans le contexte de la mondialisation. »

Il s’agit enfin d’interroger la notion de l’État de droit qui va naître de l’articulation de la loi et du droit à partir du XIXe siècle.

Nous gagnons l’amphithéâtre du Collège de France, pour le cours d’Alain Supiot, « L’essence de la loi dans la tradition juridique occidentale », le 12 janvier 2013.

#5 « Ritualisme et légalisme »

Pourquoi l’hétérogénéité de la loi en Afrique ? Qu’est-ce que l’Ecole des lois en Chine ? Soumission aux lois ou obéissance à un rituel pour garantir l’ordre social ? Le juriste Alain Supiot revient sur le ritualisme & questionne ces formes d’organisation des rapports sociaux parmi les plus anciennes.

Le caractère chinois fă 法, « loi » / Peinture de Bernard d’Agesci (1757−1828), La justice, musée de Niort. • Crédits : Wikicommons

Le caractère chinois fă 法, « loi » / Peinture de Bernard d’Agesci (1757−1828), La justice, musée de Niort. • Crédits : Wikicommons

Alain Supiot, Professeur au Collège de France, titulaire de la chaire « État social et mondialisation », met en valeur l’approche transnationale et trans-disciplinaires des questions posées par la mondialisation et la révolution numérique, qui bouleversent toutes deux nos sociétés et nos institutions. Aussi, nous propose-t-il dans le cadre de sa série consacrée au passage du « gouvernement par les lois à la gouvernance par les nombres », de se pencher sur l’École des lois dans la culture juridique chinoise.

« Penser un ordre en termes de loi n’a en effet rien d’universel », explique-t-il. Dans de nombreuses sociétés, c’est l’observance de rituels qui assure le bon ordre et non l’obéissance à des lois.

Le juriste ouvre sur l’exemple des « difficultés de traductions rencontrées dans de nombreuses langues africaines pour incorporer cette notion de loi, arrivée avec la colonisation ».

Si le cas chinois est particulièrement intéressant, souligne-t-il encore, c’est parce que « les institutions impériales sont nées d’un conflit, puis d’une combinaison du ritualisme et du légalisme ».

« Cette symbiose est à l’œuvre dans de nombreux traités classiques chinois sur l’art du gouverner, qui se sont efforcés de tempérer par le ritualisme la dimension proprement totalitaire du légisme. Et aujourd’hui encore, le légisme continue de percer sous le vernis confucianiste qui enduit l’économie socialiste de marché de la République populaire de Chine ».

La pratique de l’analyse juridique d’Alain Supiot, son approche qui mêle longue durée, comparatisme et interdisciplinarité, invitent à ouvrir le regard. Son cours a été publié chez Fayard, sous le titre La Gouvernance par les nombres. En ouverture du chapitre, qui présente les « Autres points de vue sur les lois », il remarque :

« chaque civilisation prête spontanément à ses catégories de pensée une universalité qu’elles n’ont pas. Les Occidentaux y sont d’autant plus enclins que, grâce à leurs techno-sciences, ils ont dominé depuis trois siècles le reste du monde. Cette période est en train de se clore, il leur faut désormais compter avec d’autres manières de concevoir l’organisation des sociétés humaines. » (p.81)

Et nous gagnons l’amphithéâtre du Collège de France, pour le cours d’Alain Supiot , le 28 février 2013 : « Autres points de vue sur la loi, ritualisme et légalisme »

Source : France culture,

https://www.franceculture.fr/emissions/les-cours-du-college-de-france/du-gouvernement-par-les-lois-la-gouvernance-par-les‑3

et

https://www.franceculture.fr/emissions/les-cours-du-college-de-france/du-gouvernement-par-les-lois-la-gouvernance-par-les‑4

Fil Facebook correspondant à ce billet :

https://www.facebook.com/etienne.chouard/posts/10158078963807317

Alain Supiot : DU GOUVERNEMENT PAR LES LOIS À LA GOUVERNANCE PAR LES NOMBRES #3 L’essence des lois, le nomos grec et la lex dans le droit romain

La troisième leçon d’Alain Supiot sur la gouvernance par les nombres s’intitule « L’essence des lois, le nomos grec et la lex dans le droit romain ».

Vous verrez qu’il est très utile de rappeler les fondements de notre ordre juridique traditionnel pour comprendre en profondeur la révolution catastrophique (en cours) du néolibéralisme, et donc de l’Union européenne, avec leur idéologie utilitariste, scientiste et gestionnaire.

Voici la présentation de Merryl Moneghetti :

Pourquoi Aristote a‑t‑il récusé l’assimilation de l’art législatif à 1 technique de gouvernement ? Pourquoi l’idée selon laquelle l’autorité des lois dépend de leur stabilité a‑t‑elle couru jusqu’à nous ? Alain Supiot revient sur l’apport des Grecs anciens sur l’idée de loi & le legs romain juridique.

Aristote par Lysippe, copie romaine (période impériale) d’un bronze, Musée du Louvre / Artgate Fondazione Cariplo – Allegoria della Giustizia, par Canova, 1792, Corpus iuris civilis • Crédits : Wikicommons : E. Gaba (Aristote), Artgate Fondazione (Allégorie)

Aristote par Lysippe, copie romaine (période impériale) d’un bronze, Musée du Louvre / Artgate Fondazione Cariplo – Allegoria della Giustizia, par Canova, 1792, Corpus iuris civilis • Crédits : Wikicommons : E. Gaba (Aristote), Artgate Fondazione (Allégorie)

« La conception du droit, vidée de toute interrogation politique ou philosophique est-elle un héritage du droit romain » ? Comment « devenue technique de gouvernement, avec les Romains, la loi est-elle susceptible de servir aussi bien une monarchie, une oligarchie qu’une démocratie ».

Alain Supiot, Professeur au Collège de France, titulaire de la chaire « État social et mondialisation : analyse juridique des solidarités », fondateur en 2008 de l’Institut d’études avancées de Nantes, dont il préside aujourd’hui le comité stratégique, interroge l’apport grec de notre idée de la loi et la matrice juridique romaine de notre culture dans le cadre de sa grande série de cours sur les changements qui nous font passer « Du gouvernement par les lois à la gouvernance par les nombres ».

De l’ « englobement de la lex par le ius » naît le droit romain, rappelle Alain Supiot et un paradigme institutionnel promis à une extraordinaire carrière :

« un ordre juridique qui tout à la fois s’impose aux gouvernants et il est un instrument de leur pouvoir. Cet ordre s’impose à eux car il autonomise la forme juridique et investit les gouvernés de droits individuels opposables. Et il est un instrument de leur pouvoir, car, à la différence de la loi religieuse ou scientifique, la loi civile donne force normative à la volonté humaine et peut être modelée et transformée par elle. »

Revenant sur le legs antique, dans une tribune donnée auFigaro le 7 novembre 2016, sur le « granddélitement de la démocratie » Alain Supiot rappelle :

« La démocratie est un cadre institutionnel fragile qui, faisant crédit à la valeur de la parole, nous permet de confronter durement nos opinions sans en venir aux coups.

« Mais c’est un régime qui ne peut survivre durablement , écrit-il qu’à deux conditions, repérées depuis l’Antiquité : d’une part des citoyens que ne divisent pas de trop grands écarts de richesse et rendus capables de se hisser à la considération de l’intérêt général au-delà de leurs passions et intérêts particuliers ; et d’autre part des gouvernants issus de leurs rangs, qui ne se considèrent pas comme les maîtres des hommes, mais comme les serviteurs des lois. »

Revenant sur la crise actuelle, il conclut,

Cela permet aussi de comprendre pourquoi il est dangereux de ne tenir compte des scrutins que lorsqu’on les gagne : le discrédit qui en résulte sape les bases mêmes de la démocratie, encourage la quête de l’homme fort et ouvre les vannes de la violence. »

Cela posé, questionnonsle nomos grec et la lex dans le droit romain, pour la première partie que consacre Alain Supiot, à « L’essence de la loi dans la tradition juridique occidentale », le 14 février 2013. A cette première heure tournée vers l’antiquité succédera une deuxième partie sur la révolution grégorienne et nous gagnons l’amphithéâtre du Collège de France.

Source : France culture, https://www.franceculture.fr/emissions/les-cours-du-college-de-france/du-gouvernement-par-les-lois-la-gouvernance-par-les‑2

Fil Facebook correspondant à ce billet :

https://www.facebook.com/etienne.chouard/posts/10158068315047317

[Mémoire des luttes] Sur notre (effrayante) vulnérabilité aux bobards, voyez ceci (d’Octave Mirbeau et qui date de 1901) : IL SUFFIT DE PROMETTRE pour nous tromper impunément au dernier degré

Les paysans passent, d’ordinaire, pour être malins et rusés ; les candidats, très souvent, pour être stupides. On a écrit là-dessus des romans, des comédies, des traités de science sociale, des statistiques qui, tous, ont confirmé ces deux vérités. Or, il arrive que ce sont les candidats stupides qui, toujours, roulent les paysans malins. Ils ont, pour cela, un moyen infaillible qui ne demande aucune intelligence, aucune étude préparatoire, aucune qualité personnelle, rien de ce qu’on exige du plus humble employé, du plus gâteux serviteur de l’État. Le moyen est tout entier dans ce mot : promettre… Pour réussir, le candidat n’a pas autre chose à faire qu’à exploiter – exploiter à coup sûr – la plus persistante, la plus obstinée, la plus inarrachable manie des hommes : l’espérance. Par l’espérance, il s’adresse aux sources mêmes de la vie ; l’intérêt, les passions, les vices.

On peut poser en principe absolu l’axiome suivant : « Est nécessairement élu le candidat qui, durant une période électorale, aura le plus promis et le plus de choses, quelles que soient ses opinions, à quelque parti qu’il appartienne, ces opinions et ce parti fussent-ils diamétralement opposés à ceux des électeurs. » Cette opération que les arracheurs de dents pratiquent journellement sur les places publiques, avec moins d’éclat, il est vrai, et plus de retenue, s’appelle pour le mandant : dicter sa volonté, pour le mandataire : écouter les vœux des populations… Pour les journaux, cela prend des noms encore plus nobles et sonores… Et tel est le merveilleux mécanisme des sociétés politiques que voilà déjà plusieurs milliers d’années que les vœux sont toujours écoutés, jamais entendus, et que la machine tourne, tourne, sans la plus petite fêlure à ses engrenages, sans le moindre arrêt dans sa marche. Tout le monde est content, et cela va très bien comme cela va.

Ce qu’il y a d’admirable dans le fonctionnement du suffrage universel, c’est que le peuple, étant souverain et n’ayant point de maître au-dessus de lui, on peut lui promettre des bienfaits dont il ne jouira jamais, et ne jamais tenir des promesses qu’il n’est point, d’ailleurs, au pouvoir de quelqu’un de réaliser. Même il vaut mieux ne jamais tenir une promesse, pour la raison électorale et suprêmement humaine qu’on s’attache de la sorte, inaliénablement, les électeurs, lesquels, toute leur vie, courront après ces promesses, comme les joueurs après leur argent, les amoureux après leur souffrance. Électeurs ou non, nous sommes tous ainsi… Les désirs satisfaits n’ont plus de joies pour nous… Et nous n’aimons rien autant que le rêve, qui est l’éternelle et vaine aspiration vers un bien que nous savons inétreignable.

L’important, dans une élection, est donc de promettre beaucoup, de promettre immensément, de promettre plus que les autres. Plus les promesses sont irréalisables et plus solidement ancré dans la confiance publique sera celui qui les aura faites. Le paysan veut bien donner sa voix, c’est-à-dire aliéner ses préférences, sa liberté, son épargne entre les mains du premier imbécile ou du premier bandit venu ; encore exige-t-il que les promesses qu’il reçoit, en échange de tout cela, en vaillent la peine… Il en réclame pour sa confiance, éternelle comme son destin de dupé.

« Que veut le paysan ? me disait, un jour, un député, en veine de franchise. Il veut des promesses, voilà tout. Il les veut énormes, déraisonnables, et en même temps claires… Il ne demande pas qu’on les réalise, sa voracité bien connue ne va pas jusque-là ; il exige seulement de les comprendre. Il est heureux si elles ont trait à sa vache, à son champ, à sa maison. Et s’il peut en parler, le soir, à la veillée, le dimanche, devant le porche de l’église ou au cabaret, comme d’une chose qui pourrait arriver et n’arrivera jamais, il se tient pour satisfait. On peut alors l’écraser d’impôts, doubler les charges qui pèsent sur lui… Lui, sourit d’un air fin, et à chaque contribution nouvelle, à chaque nouvelle tracasserie administrative, il se dit : « C’est bon… c’est bon… allez toujours… J’avons un député qui fera cesser, bientôt, tous ces micmacs. Il l’a promis ! » »

Octave Mirbeau, Les 21 jours d’un neurasthéniques, 1901.

—-

NB : en 1901, nous étions presque tous paysans.

PS : Si vous pensez que cette analyse ne concerne que les agriculteurs… vous avez raté un truc important : relisez en remplaçant paysan par électeur.

Étienne.

Fil Facebook correspondant à ce billet :

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10158063502047317&set=a.10150279445907317&type=3&theater

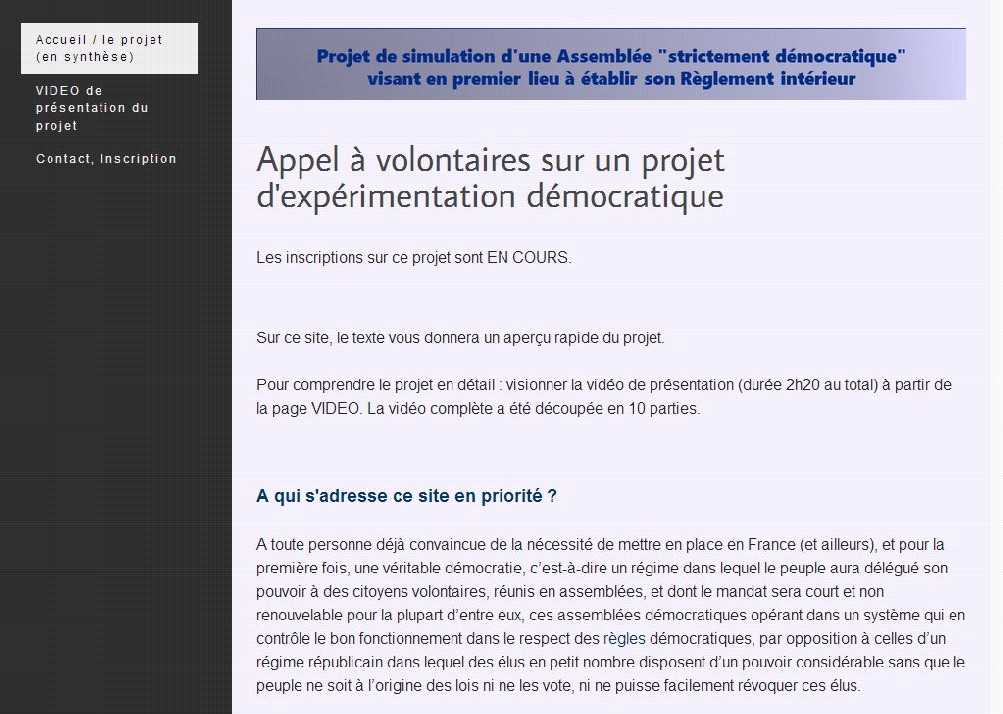

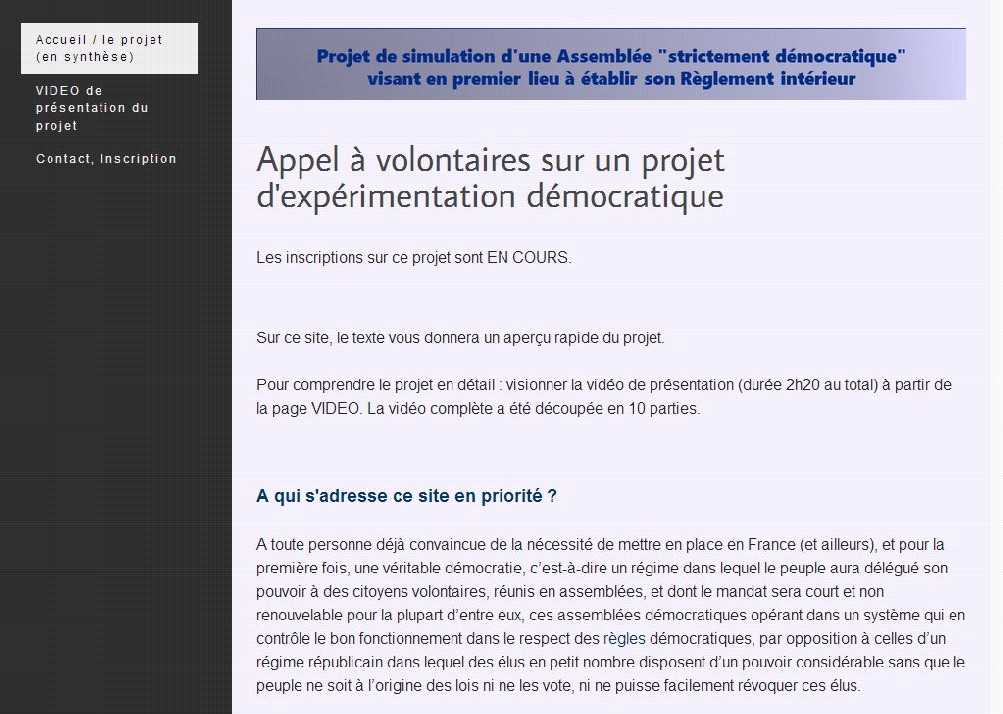

PROJET D’EXPÉRIMENTATION DÉMOCRATIQUE, Élaborer ensemble le RÈGLEMENT INTÉRIEUR de nos prochaines assemblées démocratiques, avec Maxime Péroud – 3ème Mumble de mobilisation : 9 avril 2020

Maxime a encore besoin de volontaires 🙂

https://exp-demo.jimdo.com/

On reste concentrés sur l’essentiel : penser nous-mêmes aux institutions de notre souveraineté.

Étienne.

« Appel au peuple » de Maxime :

Mumble d’information sur le projet en cours

le jeudi 9 avril à 20h30

pour compléter l’équipe actuelle.

———————————————————

IMPORTANT : LIRE ATTENTIVEMENT

CE QUI SUIT AVANT DE S’INSCRIRE

À CET ÉVÉNEMENT

———————————————————

Nous sommes en train de mener un projet expérimental qui consistera, une fois que tout sera prêt, à simuler le fonctionnement d’une assemblée démocratique et, dans le même temps, à établir son règlement intérieur, seul document sur lequel ces débats parlementaires vont porter.

Actuellement, nous cherchons à renforcer l’équipe avec 5 à 10 coéquipiers très motivés. Et le compte n’y est pas encore.

Ce grand projet a commencé en fin mars 2018 et nous en sommes à la phase de préparation qui consiste à mettre au point ce qui va être nécessaire pour démarrer les travaux de cette assemblée, à savoir une première version (V1) du règlement intérieur et un outil collaboratif de gestion d’assemblée (GESTA).

Tous les travaux se font uniquement à distance afin de pouvoir rassembler des volontaires de toutes régions. Nos réunions, comme les futures séances parlementaires, se font et se feront avec l’outil Mumble.

Le règlement intérieur qui sera mis au point (de même niveau de professionnalisme qu’un règlement intérieur de l’Assemblée Nationale actuelle par exemple) pourra servir à tous les groupes de plusieurs dizaines voire centaines de citoyens qui voudront élaborer des textes complexes d’une manière parfaitement démocratique en assemblée délibérante.

Le projet est présenté en détail dans une longue vidéo (de près de 2h15 !) qui est une nouvelle version de la vidéo réalisée lors du précédent appel à volontaires de 2017 et qui avait été très appréciée. Vous trouverez cette vidéo dans la page VIDEO du site dédié au projet : https://exp-demo.jimdofree.com/

Après avoir visionné cette vidéo – et seulement après et si vous êtes tenté(e) de rejoindre l’équipe ! – vous pourrez vous inscrire à cette réunion d’information sur Mumble afin de pouvoir nous poser toutes vos questions au sujet du projet. L’aventure promet d’être passionnante mais aussi exigeante (pas mal de nos anciens coéquipiers n’ont pas pu suivre ou réellement contribuer aux travaux).

Voici donc les 3 étapes à suivre (obligatoires toutes les trois) pour participer à cette réunion :

1) Regarder entièrement cette vidéo, de préférence en prenant des notes (notamment pour noter vos questions !)

2) S’inscrire à cette réunion d’information en cliquant sur « j’y vais » dans cet événement.

3) Laisser dès que possible (et plus de 2 jours avant ce Mumble d’information) votre adresse mail en écrivant un message sur la page contact du site dédié au projet (www.exp-demo.jimdo.com), afin que, au moins deux jours avant la réunion, je puisse vous indiquer par mail la marche à suivre pour participer à ce Mumble. Votre message arrive directement dans ma boîte mail (Maxime Péroud). Pensez à préciser aussi votre « nom » sur FB et ce qui vous intéresse dans ce projet. Dans le mailing aux participants à ce Mumble, les adresses des destinataires seront en copie cachée.

Merci et à bientôt !

Maxime Péroud.

Fil Facebook correspondant à ce billet :

https://www.facebook.com/etienne.chouard/posts/10158062837282317

Alain Supiot : DU GOUVERNEMENT PAR LES LOIS À LA GOUVERNANCE PAR LES NOMBRES #2 En quête de la machine à gouverner

La deuxième leçon d’Alain Supiot sur la gouvernance par les nombres s’intitule « En quête de la machine à gouverner » :

Voici la présentation de Merryl Moneghetti (dont je trouve toutes les synthèses remarquables) :

« Pourquoi dans le contexte de la globalisation, faut-il s’interroger sur la diversité de sens de la notion de gouvernement ? Pourquoi l’Etat social est-il une catégorie à requestionner ? Pourquoi la quête de la « machine à gouverner » et pourquoi cette machine n’est-elle plus régie par des lois ?

Couverture du Léviathan de Thomas Hobbes en 1651 / « L’écrivain », automate de Pierre Jacquet-Droz, 1774 (A. Supiot reprend le détail du mécanisme dans « La Gouvernance par les nombres« Fayard, p 37) Crédits : Wikicommons / Musée d’art et d’histoire, Neuchâtel

Couverture du Léviathan de Thomas Hobbes en 1651 / « L’écrivain », automate de Pierre Jacquet-Droz, 1774 (A. Supiot reprend le détail du mécanisme dans « La Gouvernance par les nombres« Fayard, p 37) Crédits : Wikicommons / Musée d’art et d’histoire, Neuchâtel

Quel est ce besoin vital de se mettre en scène pour tout gouvernement, qu’il soit un Etat ou une entreprise ? Que veut dire le mot « représenter » en droit du travail ? Comment la loi peut-elle perdre sa « souveraineté pour se faire l’instrument de la réalisation d’un programme dans l’imaginaire cybernétique ?

Nous poursuivons en compagnie du juriste Alain Supiot, Professeur au Collège de France, titulaire de la chaire « État social et mondialisation : analyse juridique des solidarités », fondateur en 2008 del’Institut d’études avancées de Nantes, sa série de cours intitulée, « Du gouvernement par les lois à la gouvernance par les nombres ».

Dans la présentation de ce cours pour le Collège de France, Alain Supiot souligne :

« Derrière le glissement sémantique du « gouvernement » à la « gouvernance », c’est une nouvelle façon de diriger les hommes que donne à voir l’analyse juridique. La raison du pouvoir n’est plus recherchée dans une instance souveraine transcendant la société, mais dans des normes témoignant de son bon fonctionnement. »

Cette semaine, Alain Supiot explore le gouvernement par les lois sur la longue durée (de l’Antiquité à aujourd’hui) et il interroge le rapport aux lois d’autres cultures. Il indique ainsi reprenant les travaux de l’ethnobotaniste André Haudricourt :

« A la métaphore du berger ou du timonier – de celui qui conduit les hommes avec un bâton, en exerçant sur eux une action directe – s’oppose dans les pays à dominante horticole celle du jardinier, qui agit indirectement en créant les conditions les plus favorables à l’éclosion du génie propre de chaque espèce de plante ».

Alain Supiot suit l’évolution de la « machine à gouverner imaginée par Hobbes »,

« calquée sur le modèle de l’automate et régie par des lois inflexibles du même types que l’astrophysique » vers son modèle cybernétique.

Dans une interview donnée au magazine, L’Usine Nouvelle en 2015, Alain Supiot résumait :

« Comme souvent, le changement d’imaginaire a commencé dans l’ordre juridique avant de s’exprimer au plan scientifique et technique. La perte de la foi dans l’existence d’un souverain législateur date du XIXe siècle et de la première crise de légitimité de l’État. C’est cette crise qui a donné naissance à l’État social, mais aussi aux expériences totalitaires du XXe siècle qui ont cherché dans la science les « vraies lois » devant régir l’humanité. Au plan scientifique et technique ce sont dès les années 30, de grandes découvertes mathématiques, puis l’invention de la machine de Turing et les débuts de l’informatique, qui marquent ce passage à l’imaginaire cybernétique (…) Trois concepts jouent un rôle essentiel dans cette nouvelle vision de l’homme et du monde : le programme, le feedback (aujourd’hui nous dirions la « réactivité ») et la performance. « L’homme machine » des XVII-XVIIIe siècles disparaît, ou plus exactement, il se métamorphose en « machine intelligente », machine programmable par des objectifs chiffrés (…) Le fantasme aujourd’hui poursuivi est celui d’une mise en pilotage automatique des affaires humaines. »

Alors, comment l’Europe pense-t-elle le gouvernement des hommes ? Nous gagnons l’amphithéâtre du Collège de France, pour le cours d’Alain Supiot, le 7 février 2013, « En quête de la machine à gouverner ».

Pour prolonger :

Les ressources en ligne autour d’Alain Supiot : bibliographie, conférences et entretiens, les résumés annuels des cours…

La leçon inaugurale d’Alain Supiot, « Grandeur et misère de l’État social » sur France Culture et auCollège de France(lien vers le fichier vidéo).

Alain Supiot, La Gouvernance par les lois, Fayard, 2015, Collection « Poids et Mesures du monde »

Alain Supiot, La Gouvernance par les nombres • Crédits : Fayard

Alain Supiot, La Gouvernance par les nombres • Crédits : Fayard

Le musée d’art et d’histoire de Neuchâtel présente sur son site des photos des automates de l’horloger, Pierre Jaquet-Droz avec un commentaire sur les oeuvre et les mécanismes. « Les automates sont exposés et accessibles au public toute l’année et fonctionnent en démonstrations le premier dimanche du mois ou encore sur réservation »…

Alain Supiot au Collège de France en entretien :

Présentation de l’Institut d’études avancées Nantes

DANS LA MÊME SÉRIE

Grandeur et misère de l’Etat socialFayard, 2013

La Gouvernance par les nombres

Fayard, 2015

Le droit du travailPUF – Que sais-je?, 2019

L’esprit de Philadelphie : la justice sociale face au marché total Seuil, 2010

Source : France Culture, https://www.franceculture.fr/emissions/les-cours-du-college-de-france/du-gouvernement-par-les-lois-la-gouvernance-par-les‑1

Fil Facebook correspondant à ce billet :

https://www.facebook.com/etienne.chouard/posts/10158060376367317

« Devant nous s’étend la terre des pauvres, dont les richesses appartiennent exclusivement aux riches… » par Antoine Volodine (Des anges mineurs, 1999)

« Devant nous s’étend la terre des pauvres, dont les richesses appartiennent exclusivement aux riches, une planète de terre écorchée, de forêts saignées à cendre, une planète d’ordures, un champ d’ordures, des océans que seuls les riches traversent, des déserts pollués par les jouets et les erreurs des riches, nous avons devant nous les villes dont les multinationales mafieuses possèdent les clés, les cirques dont les riches contrôlent les pitres, les télévisions conçues pour leur distraction et notre assoupissement, nous avons devant nous leurs grands hommes juchés sur leur grandeur qui est toujours un tonneau de sanglante sueur que les pauvres ont versée ou verseront, nous avons devant nous les brillantes vedettes et les célébrités doctorales dont pas une des opinions émises, dont pas une des dissidences spectaculaires n’entre en contradiction avec la stratégie à long terme des riches, nous avons devant nous leurs valeurs démocratiques conçues pour leur propre renouvellement éternel et pour notre éternelle torpeur, nous avons devant nous les machines démocratiques qui leur obéissent au doigt et à l’œil et interdisent aux pauvres toute victoire significative, nous avons devant nous les cibles qu’ils nous désignent pour nos haines, toujours d’une façon subtile, avec une intelligence qui dépasse notre entendement de pauvres et avec un art du double langage qui annihile notre culture de pauvres, nous avons devant nous leur lutte contre la pauvreté, leurs programmes d’assistance aux industries des pauvres, leur programmes d’urgence et de sauvetage, nous avons devant nous leurs distributions gratuites de dollars pour que nous restions pauvres et eux riches, leurs théories économiques méprisantes et leur morale de l’effort et leur promesse pour plus tard d’une richesse universelle, pour dans vingt générations ou dans vingt mille ans, nous avons devant nous leurs organisations omniprésentes et leurs agents d’influence, leurs propagandistes spontanés, leurs innombrables médias, leurs chefs de famille scrupuleusement attachés aux principes les plus lumineux de la justice sociale, pour peu que leurs enfants aient une place garantie du bon côté de la balance, nous avons devant nous un cynisme tellement bien huilé que le seul fait d’y faire allusion, même pas d’en démonter les mécanismes, mais d’y faire simplement allusion, renvoie dans une marginalité indistincte, proche de la folie et loin de tout tambour et de tout soutien, je suis devant cela, en terrain découvert, exposée aux insultes et criminalisé à cause de mon discours, nous sommes en face de cela qui devrait donner naissance à une tempête généralisée, à un mouvement jusqu’au-boutiste et impitoyable et de reconstruction selon nos règles, loin de toutes les logiques religieuses ou financières des riches et en dehors de leurs philosophies politiques et sans prendre garde aux clameurs de leurs ultimes chiens de garde, nous sommes devant cela depuis des centaines d’années et nous n’avons toujours pas compris comment faire pour que l’idée de l’insurrection égalitaire visite en même temps, à la même date, les milliards de pauvres qu’elle n’a pas visités encore, et pour qu’elle s’y enracine et pour qu’enfin elle y fleurisse. Trouvons donc comment le faire, et faisons-le. »

Antoine Volodine, Des anges mineurs

Mon commentaire :

Contre les riches esclavagistes, et plus largement contre toutes les formes de tyrannie, je défends la solution politique radicale et universelle du TIRAGE AU SORT.

Impartial et incorruptible, le tirage au sort des représentants politiques — et de leurs contrôleurs — permet de DÉSYNCHRONISER, forcément, durablement, mécaniquement, la puissance politique de la puissance économique : avec le tirage au sort, les riches, peu nombreux, ne peuvent jamais contrôler le pouvoir politique, alors que les pauvres, plus nombreux, peuvent toujours exercer le pouvoir politique et faire ainsi valoir les droits de la multitude.

L’élection est un piège aristocratique, qui se prétend fallacieusement démocratique, alors que, toujours et partout, l’élection permet aux riches du moment d’acheter le pouvoir politique.

L’élection est l’outil même de la dépossession politique des citoyens. L’élection est la procédure qui rend possible — et invulnérable — le capitalisme.

Pas de justice sans démocratie.

Pas de démocratie sans tirage au sort.

Pas de tirage au sort sans citoyens constituants.

Étienne.

Fil Facebook correspondant à ce billet :

https://www.facebook.com/etienne.chouard/posts/10158057231382317

Alain Supiot : DU GOUVERNEMENT PAR LES LOIS À LA GOUVERNANCE PAR LES NOMBRES : 12 leçons fondamentales retransmises à nouveau sur France Culture

Chers amis,

France Culture rediffuse à partir d’aujourd’hui les 12 formidables et essentielles leçons qu’Alain Supiot a données au Collège de France en 2013 sur la gouvernance par les nombres.

Les douze cours sont déjà tous disponibles sur le site de France Culture, mais c’est autre chose de les entendre à la radio : il y a un côté « communion » (on écoute tous ensemble), et aussi un côté « il faut rester bien concentré pour ne rien rater », qui n’appartiennent qu’à la radio 🙂

J’ai déjà écouté de nombreuses fois toutes ces conférences, en auto ou en vélo, j’en raffole, je ne m’en lasse pas. C’est à partir du n°3, et encore plus du n°6, que l’intérêt de ces cours devient incandescent.

Bien amicalement.

Étienne.

Ce lundi 30 mars, c’est la première leçon (plus théorique et générale que les suivantes) :

Épisode 1 : Du gouvernement des hommes : de l’imaginaire horloger à l’ordinateur

Merryl Moneghetti introduit la leçon : Comment l’analyse juridique peut-elle contribuer à éclairer les transformations de nos sociétés, travaillées par la globalisation, la révolution numérique et le passage, selon sa formule du « gouvernement par les lois à la gouvernance par les nombres » ? s’interroge le juriste Alain Supiot.

Dans l’actualité de la profonde remise en question de l’économie de marché et de l’approche budgétaire des domaines sensibles que sont la santé, la culture, et les services publics…, nous vous proposons la rediffusion de la série d’Alain Supiot « Du gouvernement par les lois à la gouvernance par les nombres(1re diffusion en janvier 2017).

Les années 2015–2020 sont marquées par des sanglants attentats et les ondes de choc du terrible conflit syrien, par l’ébranlement du Brexit et les secousses de l’élection de Donald Trump, à la tête des Etats-Unis, et plus récemment le mouvement des gilets jaunes et les grandes grèves en France et aujourd’hui par une terrible pandémie qui nécessite le confinement de la plus grande partie de la population et le ralentissement, voire la mise à l’arrêt de pans entiers de l’économie mondiale. La« gouvernance par les nombres », cet l’idéal des « objectifs mesurables », de la statistique, de l’algorithme qui numérise tout et pourrait tout maîtriser… cet idéal serait-il bousculé par un retour de bâton de l’imprévisible ?

Alain Supiot, Professeur au Collège de France, titulaire de la chaire « État social et mondialisation : analyse juridique des solidarités », fondateur en 2008 de l’Institut d’études avancées de Nantes, dont il préside aujourd’hui le comité stratégique, s’attache dans son approche transdiciplinaire et transnationale à rendre sa juste place à cet imprévisible qui fait notre monde. Il montre quel parti nous pouvons tirer de l’analyse juridique dans la longue durée et dans une approche comparative. La série de cours que vous allez pouvoir suivre a fait l’objet d’un stimulant ouvrage, intitulé « La gouvernance par les nombres » chez Fayard, en 2015 (la publication en poche est prévue pour le printemps 2020). Cet ouvrage essentiel est publié dans la collection, joliment nommée « Poids et mesures du monde ».Alain Supiot la définit comme

« ouverte à des auteurs de tous les continents, qui ont en commun de considérer la diversité des systèmes de pensée, non pas comme un reste d’irrationalité dans un monde destiné à devenir uniforme, transparent et gérable, mais comme un support indispensable à l’institution de la raison, dans un monde destiné à demeurer divers et imprévisible ».

Et c’est dans cet esprit qu’il ouvre ce matin sur la part indémontrable des sociétés, son « armature dogmatique », les systèmes de croyances, le fameux imaginaire collectif.

D’élections en élections, marquées ces dernières années par les populistes qui battent campagne, la mondialisation se trouve fortement questionnée, tandis que « l’ubérisation » et l’influence plus ou moins réfléchie des réseaux sociaux, voire les dérives numériques (les craintes de piratages, l’épineux enjeu de la protection des données personnelles…) sont redoutées.

Alain Supiot remet bien des questions en perspective et retourne quelques idées reçues.

En 2008, dans une note pour le think tank, Notre Europe, il avertissait déjà :

« On aurait tort de ne pas prendre au sérieux ce que les dirigeants chinois appellent aujourd’hui« l’économie communiste de marché », car elle éclaire le cours pris par la globalisation. Nos notions de communisme, d’économie de marché ou de démocratie ne nous permettent en effet ni de comprendre la singularité des voies empruntées aujourd’hui par la Russie ou la Chine, ni de voir en quoi ces pays sont à l’avant-garde de tendances plus générales du nouveau capitalisme mondial. Elles ne sont pas davantage en mesure d’éclairer le « déficit démocratique » de l’Europe, ni l’effacement dans les pays occidentaux du politique au profit de la « gouvernance » à base d’indicateurs chiffrés et autres techniques de benchmarking. »

Nous voici au cœur des enjeux.

Alors comment est-on passé d’un imaginaire qui s’est donné comme « objet fétiche » l’horloge à « l’imaginaire cybernétique » ?

Nous gagnons l’amphithéâtre du Collège de France, le 31 janvier 2013, pour le cours d’introduction d’Alain Supiot àsa série intitulée « Du gouvernement par les lois à la gouvernance par les nombres » :

PS : parmi tous les livres d’Alain Supiot, que j’aime tous lire, je vous recommande particulièrement ces deux-là, ce sont des bijoux :

http://www.seuil.com/ouvrage/l‑esprit-de-philadelphie-alain-supiot/9782020991032

Fil Facebook correspondant à ce billet :

https://www.facebook.com/etienne.chouard/posts/10158056042107317

Une action en justice est lancée par des citoyens et avocats en soutien aux 600 médecins ayant porté plainte contre le gouverne-ment : http://plaintecovid.fr

Ça bouge côté citoyens : une action en justice est lancée par des citoyens et avocats en soutien aux 600 médecins ayant porté plainte contre le gouverne-ment : http://plaintecovid.fr

15 000 plaintes déposées en 24 h…

Fil Facebook correspondant à ce billet :

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10158047746472317&set=a.10150279445907317&type=3&theater

[Passionnant et important] Didier Sicard : « Il est urgent d’enquêter sur l’origine animale de l’épidémie de Covid-19 »

Article passionnant et important, de Didier Sicard sur France culture, signalé par Juan.

Cette analyse recoupe en de nombreux points nos recherches des racines profondes (la cause des causes) des crimes odieux du prétendu « néolibéralisme », gouvernance par les nombres formidablement décrite par Alain Supiot, scientisme irresponsable et assassin qu’on retrouve chez les nazis, chez les soviétiques, et chez… les Unioneuropéistes.

Donner le pouvoir à des comptables (des gestionnaires, des managers) a été une catastrophe humanitaire majeure dont on n’a pas fini de payer le prix exorbitant.

On en crèvera peut-être, si notre sottise et notre vulnérabilité aux bobards (en l’occurrence, les mensonges des marchands et de leurs élus) en rajoutent encore au désastre.

Étienne.

PS : moi j’aurais plutôt donné à ce texte le titre suivant :

« Il est urgent d’enquêter sur l’origine humaine de l’épidémie de Covid-19 ».

On pourrait aussi incriminer la voracité des hommes à manger tous les autres animaux.

Didier Sicard : « Il est urgent d’enquêter sur l’origine animale de l’épidémie de Covid-19 »

Entretien |La recherche se focalise sur les traitements et les vaccins, analyse le professeur Didier Sicard, mais elle néglige l’origine animale de l’épidémie. Spécialiste des maladies infectieuses, il affirme qu’il faut retourner sur le terrain, étudier de plus près la chaîne de transmission des coronavirus.

Didier Sicard est un spécialiste des maladies infectieuses, il a notamment travaillé longtemps sur le VIH. Docteur en médecine interne, il est aujourd’hui professeur émérite à Sorbonne Université. Ce qui le frappe dans cette crise est « l’indifférence au point de départ », à l’origine de la pandémie.

Très impliqué dans la création de l’Institut Pasteur au Laos, Didier Sicard a pu constater à quel point la transformation de la forêt primaire rapproche l’homme des chauves-souris et donc d’un réservoir de virus qu’on a trop peu étudié.

Par ailleurs, si la Chine a interdit le 24 février dernier « totalement et immédiatement » le trafic et la consommation d’animaux sauvages, une législation analogue existe déjà depuis 2003 sans être appliquée réellement par Pékin. Le professeur Sicard plaide donc pour la création d’un tribunal sanitaire international.

L’ancien président du Comité consultatif d’éthique de 1999 à 2008 souligne enfin combien, dans cette épidémie où la question du contact est primordiale, il faut que chacun se comporte comme un modèle.

Vous souhaitez revenir aux origines du mal ?

Le point de départ de cette pandémie, c’est un marché ouvert de Wuhan dans lequel s’accumulent des animaux sauvages, serpents, chauves-souris, pangolins, conservés dans des caisses en osier. En Chine, ces animaux sont achetés pour la fête du Rat. Ils coûtent assez cher et ce sont des aliments de choix. Sur ce marché, ils sont touchés par les vendeurs, dépecés, alors qu’ils sont maculés d’urine et que les tiques et les moustiques font une sorte de nuage autour de ces pauvres animaux, par milliers. Ces conditions ont fait que quelques animaux infectés ont forcément infecté d’autres animaux en quelques jours. On peut faire l’hypothèse qu’un vendeur s’est blessé ou a touché des urines contaminantes avant de porter la main à son visage. Et c’est parti !

Ce qui me frappe toujours, c’est l’indifférence au point de départ. Comme si la société ne s’intéressait qu’au point d’arrivée : le vaccin, les traitements, la réanimation. Mais pour que cela ne recommence pas, il faudrait considérer que le point de départ est vital. Or c’est impressionnant de voir à quel point on le néglige. L’indifférence aux marchés d’animaux sauvages dans le monde est dramatique. On dit que ces marchés rapportent autant d’argent que le marché de la drogue. Au Mexique, il y a un tel trafic que les douaniers retrouvent même des pangolins dans des valises…

Ce n’est pourtant pas la première fois que des animaux sont à l’origine de crises sanitaires ?

Les animaux sont effectivement à l’origine de la plupart des crises épidémiques depuis toujours : le VIH, les grippes aviaires type H5N1, Ebola. Ces maladies virales viennent toujours d’un réservoir de virus animal. Et on ne s’y intéresse pratiquement pas. C’est la même chose pour la dengue. J’ai des relations très étroites avec le Laos et sur place, au moment où la maladie apparaît, les populations disent : ‘Il faut démoustiquer ‘. Mais en réalité c’est pendant la saison sèche, au moment où il n’y a que des larves, qu’il faudrait mener une politique d’extermination des larves de moustique. Or personne ne le fait parce que les gens se disent ‘oh, il n’y a pas de moustiques, pourquoi voulez-vous qu’on utilise des insecticides ?’. Et l’Institut Pasteur du Laos s’époumone en vain, en demandant aux populations locales de porter l’effort avant que la maladie n’éclate.

C’est exactement comme le travail qui reste à faire sur les chauves-souris. Elles sont elles-mêmes porteuses d’une trentaine de coronavirus ! Il faut que l’on mène des travaux sur ces animaux. Evidemment, ce n’est pas très facile : aller dans des grottes, bien protégé, prendre des vipères, des pangolins, des fourmis, regarder les virus qu’ils hébergent, ce sont des travaux ingrats et souvent méprisés par les laboratoires. Les chercheurs disent : ‘Nous préférons travailler dans le laboratoire de biologie moléculaire avec nos cagoules de cosmonautes. Aller dans la jungle, ramener des moustiques, c’est dangereux.’ Pourtant, ce sont de très loin les pistes essentielles.

Par ailleurs, on sait que ces épidémies vont recommencer dans les années à venir de façon répétée si on n’interdit pas définitivement le trafic d’animaux sauvages. Cela devrait être criminalisé comme une vente de cocaïne à l’air libre. Il faudrait punir ce crime de prison. Je pense aussi à ces élevages de poulet ou de porc en batterie que l’on trouve en Chine. Ils donnent chaque année de nouvelles crises grippales à partir de virus d’origine aviaire. Rassembler comme cela des animaux, ce n’est pas sérieux.

C’est comme si l’art vétérinaire et l’art médical humain n’avaient aucun rapport. L’origine de l’épidémie devrait être l’objet d’une mobilisation internationale majeure.

Quel type de recherches faudrait-il mettre en œuvre ?

Il faut essayer de reconstituer le parcours épidémiologique qui fait que la chauve-souris tolère des coronavirus depuis des millions d’années, mais aussi qu’elle les disperse. Elle contamine ainsi d’autres animaux. Lorsque les chauves-souris sont accrochées dans les grottes et meurent, elles tombent par terre. Alors les serpents, les vipères en particulier, qui raffolent de leurs cadavres, les mangent. Tout comme les petits chauves-souriceaux enfants qui tombent et sont dévorés immédiatement par ces serpents qui sont donc probablement des hôtes intermédiaires des virus. En plus, il y a dans ces grottes des nuages de moustiques et de tiques et il faudrait essayer de voir quels sont les insectes qui sont aussi éventuellement transmetteurs du virus.

Une autre hypothèse porte sur la transmission qui se produit quand les chauves-souris sortent la nuit manger des fruits, en particulier dans les bégoniacées. Elles ont un réflexe quasiment automatique, dès qu’elles déglutissent, elles urinent. Elles vont donc contaminer les fruits de ces arbres et les civettes, qui adorent les mêmes fruits, se contaminent en les mangeant. Les fourmis participent aux agapes et les pangolins – pour lesquels la nourriture la plus merveilleuse est constituée de fourmis – dévorent les fourmis et s’infectent à leur tour.

C’est toute cette chaîne de contamination qu’il faut explorer. Les réservoirs de virus les plus dangereux sont probablement les serpents, car ce sont eux qui se nourrissent perpétuellement des chauves-souris, elles-mêmes porteuses des coronavirus. Il se pourrait donc que les serpents hébergent ces virus en permanence. Mais c’est justement cela qu’il faut savoir et vérifier. Il faudrait donc que des chercheurs capturent des chauves-souris, mais aussi qu’ils fassent le même travail sur les fourmis, les civettes, les pangolins et essayent de comprendre leur tolérance au virus. C’est un peu ingrat, mais essentiel.

Quel est le rapport qu’entretient la population locale avec ces chauves-souris ?

Ce qui m’a frappé au Laos, où je vais souvent, c’est que la forêt primaire est en train de régresser parce que les Chinois y construisent des gares et des trains. Ces trains, qui traversent la jungle sans aucune précaution sanitaire, peuvent devenir le vecteur de maladies parasitaires ou virales et les transporter à travers la Chine, le Laos, la Thaïlande, la Malaisie et même Singapour. La route de la soie, que les chinois sont en train d’achever, deviendra peut-être aussi la route de propagation de graves maladies.

Sur place, les grottes sont de plus en plus accessibles. Les humains ont donc tendance à s’approcher des lieux d’habitation des chauves-souris, qui sont de surcroît des aliments très recherchés. Les hommes construisent aussi désormais des parcs d’arbres à fruit tout près de ces grottes parce qu’il n’y a plus d’arbres en raison de la déforestation. Les habitants ont l’impression qu’ils peuvent gagner des territoires, comme en Amazonie. Et ils construisent donc des zones agricoles toutes proches de zones de réservoir de virus extrêmement dangereuses.

Moi, je n’ai pas la réponse à toutes ces questions, mais je sais simplement que le point de départ est mal connu. Et qu’il est totalement méprisé. On en fait des discours de conférence sur un mode folklorique. On parle à propos des chauves-souris de la malédiction des pharaons.

Mais il n’existe pas d’après vous d’études suffisamment sérieuses sur la capacité des chauves-souris à héberger des coronavirus ?

Si, il y a sûrement des études sérieuses, je ne peux pas dire qu’il n’y a rien du tout. Mais je le vois bien, quand je me rends à l’Institut Pasteur du Laos qui est dirigé par un homme exceptionnel, Paul Brey. Ce directeur a la fibre d’un Louis Pasteur, il est passionné depuis vingt ans par les questions de transmission. Mais il est extrêmement seul. Même l’étude des moustiques, qui est fondamentale pour comprendre la transmissions des maladies au Laos, est presque abandonnée. Et Paul Brey me répète qu’il y a une trentaine d’espèces de coronavirus chez les chauve-souris. L’effort scientifique n’est donc pas à la hauteur.

Quand le ministère des Affaires étrangères français retire le poste de virologue de cet Institut Pasteur qui est à quelques centaines de kilomètres de la frontière chinoise, on est atterré. Cela s’est passé en novembre 2019. Nous allons essayer de récupérer ce poste, mais c’est quand même effrayant de se dire qu’aux portes même de là où les maladies infectieuses virales viennent, on a de la peine à mettre tous les efforts. L’Institut Pasteur du Laos est soutenu très modérément par la France, il est soutenu par les Japonais, les Américains, les Luxembourgeois. La France y contribue, mais elle n’en fait pas un outil majeur de recherche.

Quel est le rôle exact de cet Institut Pasteur ?

Sa mission est de former des chercheurs locaux. De faire des études épidémiologiques sur les virus existants le chikungunya, la dengue et maintenant le coronavirus. D’être un lieu d’études scientifiques biologiques de haut niveau dans un territoire lointain, tropical, mais avec un laboratoire de haute sécurité. D’être au plus près de là où se passent les épidémies et d’avoir des laboratoires à la hauteur. C’est très difficile pour les pays relativement pauvres d’avoir un équipement scientifique de haut niveau. Le réseau des Instituts Pasteurs – qui existent dans plusieurs pays – est une structure que le monde nous envie. Mais des instituts comme celui du Laos ont besoin d’être aidé beaucoup plus qu’il ne l’est actuellement. Ces laboratoires ont du mal à boucler leur budget et ils ont aussi de la peine à recruter des chercheurs. La plupart d’entre eux préfèrent être dans leur laboratoire à l’Institut Pasteur à Paris ou dans un laboratoire Sanofi ou chez Merieux, mais se transformer en explorateur dans la jungle, il n’y a pas beaucoup de gens qui font cela. Or c’est ce que faisait Louis Pasteur, il allait voir les paysans dans les vignes, il allait voir les bergers et leurs moutons. Il sortait de son laboratoire. Tout comme Alexandre Yersin qui était sur le terrain, au Vietnam, quand il a découvert le bacille de la peste.

La recherche entomologique et la recherche sur les animaux transmetteurs n’est donc pas à la hauteur des enjeux. Bien sûr qu’elle existe, mais elle doit compter peut-être pour 1% de la recherche. Parce que ce qui fascine les candidats au Prix Nobel, c’est de trouver un traitement ou un nouveau virus en biologie moléculaire et pas de reconstituer les chaînes épidémiologiques. Or les grandes découvertes infectieuses sont nées ainsi : l’agent du paludisme, le Plasmodium, a été découvert par un Français, Alphonse Laveran sur le terrain, en Tunisie. Et ce sont des recherches qui sont fondamentales et qui sont faites à une échelle qu’on a un peu oubliée. Comme si la vision micro avait fini par faire disparaître l’importance du macro.

Auriez-vous d’autres exemples qui montrent que l’étude du comportement animal est cruciale ?

La peste reste un exemple passionnant. Le réservoir de la peste, ce sont les rats. Il y a des populations de rats qui sont très résistantes et qui transmettent le bacille de la peste, mais s’en fichent complètement. Et puis, il y a des populations de rats très sensibles. Il suffit qu’un jour, quelques individus de la population de rats sensible rencontrent la population de rats qui est résistante pour qu’ils se contaminent. Les rats sensibles meurent. A ce moment là, les puces qui se nourrissent du sang des rats, désespérées de ne plus avoir de rats vivants, vont se mettre à piquer les hommes. Reconstituer ce tout début de la chaîne de transmission permet d’agir. Dans les endroits où la peste sévit encore, en Californie, à Madagascar, en Iran ou en Chine, lorsque l’on constate que quelques rats se mettent à mourir, c’est exactement le moment où il faut intervenir : c’est extrêmement dangereux car c’est le moment où les puces vont se mettre à vouloir piquer les humains. Dans les régions pesteuses, lorsque l’on voit des centaines de rats morts, c’est une véritable bombe.

Heureusement, la peste est une maladie du passé. Il doit y avoir encore 4 000 ou 5 000 cas de peste dans le monde. Ce n’est pas considérable et puis les antibiotiques sont efficaces. Mais c’est un exemple, pour montrer que l’origine animale est fondamentale et toujours difficile à appréhender. Elle est néanmoins essentielle pour la compréhension et permet de mettre en place des politiques de prévention. Aujourd’hui, si l’on continue à vendre des animaux sauvages sur un marché, on est dans une situation délirante. Il faut appliquer le principe de précaution.

Le trafic d’animaux sauvage est pourtant prohibé. Il existe une convention internationale qui encadre toutes les ventes.

Oui, mais en Chine, notamment, cette convention internationale n’est pas respectée. Il faudrait créer une sorte de tribunal sanitaire international. On voit bien que si on demande à chaque pays de s’organiser nationalement, rien ne changera. La Chine a fait pression au début sur l’OMS pour qu’on ne dise pas qu’il s’agissait d’une pandémie. Elle a tenté de bloquer les choses, car elle contribue fortement au financement de l’OMS. Il serait donc important que ce soit un tribunal sanitaire totalement indépendant, comme un tribunal international pour les crimes de guerre, avec des inspecteurs indépendants qui vérifient ce qu’il se passe sur le terrain.

Au Laos, dans la campagne, il y a beaucoup de marchés où les animaux sauvages sont vendus comme des poulets ou des lapins. Dans l’indifférence générale, car c’est la culture locale. Or la culture est la choses la plus difficile à faire évoluer dans un pays.

Dans cette épidémie, en tant que spécialiste des maladies infectieuses, y a‑t‑il quelque chose qui vous frappe dans l’attitude de la population ?

Oui, c’est l’écart entre une sorte de désinvolture indifférente, un regard un peu critique sur l’Italie, sur la Chine et la découverte brutale de la catastrophe sanitaire. On est passé d’une insouciance à une extrême inquiétude et les deux sont aussi toxiques l’une que l’autre : l’insouciance crée la contamination et l’angoisse extrême aboutit à des comportements irrationnels. J’en veux pour preuve la fuite des Parisiens, des Lyonnais, des habitants des grandes villes vers leurs résidences secondaires. Cela m’a paru témoigner d’abord une vision à très courte vue, comme si l’on pouvait échapper, en guerre, à l’arrivée des armées allemandes. Et ensuite d’un comportement extraordinairement individualiste, dans le mauvais sens du terme : ‘Sauve qui peut, moi je me renferme dans ma campagne et puis tant pis pour les autres, je me protège’. Bien sûr, j’imagine que si l’on peut protéger des personnes âgées et les mettre à l’abri, c’est très bien. Mais quand on voit des jeunes couples ou des bandes d’amis qui se disent maintenant on va partir en vacances ! Il y a là une image d’autant plus choquante que dans cette épidémie, il s’agit justement de tout autre chose que d’un sauve-qui-peut. Il s’agit, à l’inverse, de se demander comment chacun peut être vu par l’autre comme un modèle.

Il faudrait donc afficher une sorte d’attitude universalisable ?

Oui, il ne faut pas se mettre ‘en dehors’. Il ne faut pas considérer qu’on a 30 ans et qu’on est en bonne santé et qu’on ne va pas se laisser avoir par tous ces discours. Je pense aussi aux couples qui pourraient dire, on va continuer quand même à s’embrasser dans la rue, on se connaît, on n’est pas contagieux. Alors que l’on sait qu’environ 1⁄3 des personnes contaminantes ne présentent aucun symptôme. Par conséquent, il faut que chacun intègre le fait qu’il est possiblement contaminant à son insu. Et si cette personne part dans un territoire à priori vierge de tout virus, son comportement va être une vraie bombe pour les autres.

L’épidémie est passée par des gens qui sont revenus de Chine ou d’Italie. Je connais l’exemple d’une femme italienne qui s’est rendue en Argentine. Elle a participé à un mariage et embrassé tout le monde. Cette femme a contaminé 56 personnes ! L’irresponsabilité en période d’épidémie fait d’immenses dégâts. Il faut au contraire respecter à la lettre les mesures barrières. Comme attendre, par exemple, devant le supermarché avant d’entrer si on voit qu’il y a du monde.

Quant aux masques, ce sont des protecteurs psychologiques pour les promeneurs et non des protecteurs virologiques. Il faut que chaque Français se dise : je fais tout pour que les autres ne puissent rien me reprocher. Nous avons besoin d’une attitude où l’on cherche le regard de l’autre avant son propre regard. Cela seul sera porteur d’efficacité.

Pourquoi dites-vous que les masques ne sont pas protecteurs ?

Ils sont protecteurs bien évidemment pour les médecins et les soignants, dans un milieu où circule le virus. Mais quand vous avez des gens qui se promènent dans la rue en portant des masques, c’est paradoxal. Ils pensent se protéger des autres mais il y a un écart considérable entre l’inutilité des masques dans la rue et l’utilité vitale des masques dans les hôpitaux. Moi même, j’étais à la pharmacie samedi matin et j’ai montré ma carte de médecin pour vérifier si je pouvais acheter des masques. Le pharmacien m’a répondu qu’il n’y en avait plus. Donc, si j’en avais eu besoin pour soigner un malade je n’aurai pas pu aller le voir, ou je l’aurais peut-être contaminé. On a trop vu de gens se promener dans la rue en arborant des masques comme une sorte de panoplie. Il y a un drame politique majeur dans cette absence de masque.

Faut-il les réserver aux soignants ?

Oui, c’est évident. A tous ceux qui travaillent à proximité du virus. Quand vous voyez au supermarché des caissières qui n’ont pas de masques alors que les clients ont des masques, il y a quelque chose de complètement contre productif. Ceux qui n’en ont pas besoin en ont eu, et ceux qui en ont vraiment besoin en manquent. Cela est directement lié aux comportements individuels. Jamais je n’aurais osé me promener dans la rue avec un masque tant que les soignants n’en avaient pas. C’est quelque chose qui m’aurait effaré. Cela montre au fond la cécité des gens et leur ignorance. Si on se promène sans croiser personne, il n’y a aucun intérêt à porter un masque.

Que pensez-vous, d’un point de vue éthique, de l’attitude des soignants, qui sont en première ligne alors qu’ils étaient en grève il y a encore quelques semaines ?

C’est leur fonction. Un médecin est mobilisé dans son fort intérieur pour accomplir son métier. Les lâches ne viennent pas dès le début. Donc cela me paraît à la fois admirable et normal. La souffrance du corps hospitalier, je la vois depuis dix ou quinze ans. Le nombre de mes collègues qui m’ont dit, tu as tellement de chance d’être à la retraite ! Nous souffrons, c’est épouvantable, l’hôpital est devenu une entreprise. Et je suis tout à fait d’accord avec leur discours : l’hôpital a été martyrisé. Avec des décisions purement économiques qui ont fait fi de l’intérêt des malades et des médecins.

Il faut mesurer le nombre de médecins qui sont partis en retraite anticipée en expliquant que leur métier n’avait plus d’intérêt et qu’ils avaient l’impression de passer leur temps à remplir des fiches et des cases. Il y a eu un vrai saccage de l’hôpital public depuis une décennie. Le dernier ministre de la Santé qui avait encore vraiment conscience de son rôle et qui respectait le personnel de santé, c’était Xavier Bertrand. Après, cela a été la catastrophe.

Mais cette casse du système hospitalier a‑t‑elle des répercussions aujourd’hui au moment de la crise sanitaire ?

Non, il y a un découplage. Toutes les mesures qui rendaient l’hôpital non fonctionnel ont temporairement disparu. Les administrateurs sont terrifiés dans leurs bureaux et ne font plus rien. Ce sont les médecins qui font tout. Ils ont retrouvé la totalité de leur pouvoir. Il y a pour eux un certain bonheur à retrouver le métier qu’ils ont toujours voulu faire. L’administration a plié bagage, ou plus exactement elle est aux ordres. Le rapport de force s’est renversé : il y a un an, les médecins étaient aux ordres de l’administration ; à présent, c’est l’administration qui est aux ordres des médecins. C’est un phénomène très intéressant. Les médecins eux-mêmes ne sont plus entravés par la contrainte de remplir leurs lits avec des malades qui rapportent de l’argent, ce qui était le principe jusqu’alors. Maintenant, ils répondent à leur cœur de métier. A ce qui est la lutte contre la mort. Au fond, ils retrouvent l’ADN profond de leur métier.

C’est presque un paradoxe : il y a moins de détresse dans le corps médical actuellement en situation d’activité maximale, qu’il n’y avait de détresse il y a six mois quand ils étaient désespérés et déprimés car ils estimaient que leur métier avait perdu son sens.

Pensez-vous que le politique saura s’en souvenir ?

Oui, je le pense. Je crois qu’on va changer d’époque. Je peux vous donner un exemple pour lequel je me bats depuis deux ans. Je ne donnerai pas le nom de l’hôpital mais je connais une femme chirurgien spécialiste des grands brûlés. A l’hôpital, son service a fermé et elle n’avait plus de poste. Elle souhaitait néanmoins continuer à travailler avec des enfants victimes de brûlures. Or son service d’enfants brûlés a été transformé en un service de chirurgie plastique de la fesse et du sein. Parce que cela rapporte beaucoup d’argent. Mais elle me dit toujours que s’il y avait un incendie dans une école avec quarante ou cinquante enfants brûlés, on n’aurait plus la capacité de les accueillir parce qu’on considère que la brûlure n’est pas assez rentable et qu’il vaut mieux s’intéresser à la chirurgie des stars. Cette vision économique de la médecine, qui s’est introduite depuis dix ans, est une catastrophe absolue.

Il s’agit d’un hôpital public ?

Oui bien entendu. Dans le privé, les établissements font ce qu’ils veulent. Mais que dans le public, on détruise une activité qui n’est pas rentable – car les brûlures cela coûte effectivement très cher et rapporte très peu et il n’y a pas d’activité privé capable de les prendre en charge – qu’on écarte cela au profit d’activités rentables ce n’est pas normal. Au fond, le public était angoissé à l’idée qu’il lui fallait investir énormément dans des équipements haut de gamme pour être à la hauteur du privé. Or le public n’aura jamais autant d’argent que le privé et n’arrivera jamais à suivre. Et à force de dépenser de l’argent pour des secteurs ultra pointus, on finit par négliger l’accueil des personnes les plus vulnérables, que ce soient les personnes âgées, les personnes en situation d’alcoolisme, de précarité. L’hôpital public a fini par oublier sa fonction hospitalière, je l’ai dit à plusieurs reprises.

90% des médecins en ont été conscients et cela a été pour eux une souffrance terrible. Tout comme pour les infirmières et les autres personnels soignants, de faire un métier qui était relié à l’argent.

En quoi pensez vous que les hommes politiques vont modifier leur regard sur l’hôpital ?

On n’a aucune certitude, mais je pense que les Français s’en souviendront et demanderont des comptes. Le Président Macron avait promis d’arrêter la tarification à l’activité, le système actuel de financement des hôpitaux. Les économistes ont poussé des hauts-cris en disant qu’on n’arriverait plus à mesurer ce que coûte telle ou telle opération. Et le chef de l’Etat a renoncé. Moi, je pense qu’après cette crise, le président de la République va modifier cette tarification à l’activité. L’hôpital demandera à être remboursé sur ce qu’il réalise et ce qu’il considère comme sa priorité. Il faut faire confiance à l’hôpital pour ne pas traiter les patients inutilement et remplir des lits comme si on était au club méditerranée. L’hôpital va retrouver sa vraie fonction de soins publics.

Fil Facebook correspondant à ce billet :

https://www.facebook.com/etienne.chouard/posts/10158047648337317

COVID19 : PROCÉDURE DE RÉFÉRÉ LIBERTÉ DEVANT LE CONSEIL D’ÉTAT, par Régis de CASTELNAU

https://www.vududroit.com/2020/03/covid19–procedure–de–refere–liberte–devant–le–conseil–detat/

Les carences de l’État et de son gouvernement dans la conduite d’une stratégie cohérente de lutte contre la pandémie due au Covid19 sont absolument éclatantes. La prise en compte de l’importance de la menace a été beaucoup trop tardive, et les mesures préconisées sont insuffisantes quand elles sont appliquées ce qui n’est pas toujours le cas. L’Assemblée nationale transformée en chambre d’enregistrement du pouvoir exécutif en violation de la séparation des pouvoirs empêche la mise en cause de la responsabilité du gouvernement.

Dans ces conditions, compte tenu de la gravité sans précédent de cette situation et de l’urgence il ne reste aux citoyens que la voie de l’action devant la justice administrative, à savoir le Conseil d’État.

Vu Du Droit met à la disposition de ceux qui le souhaitent un projet de requête devant la section du contentieux du Conseil d’État statuant en matière de référé liberté. Tous les citoyens sont recevables à saisir la juridiction puisqu’ils sont victimes des carences de l’État et du gouvernement. Le ministère d’avocat n’est pas obligatoire.

Il est possible de réaliser un copier coller à partir de ce texte, de le compléter et de l’adresser au conseil d’État soit par courrier recommandé au 1 Place du Palais Royal, 75001 Paris. On peut également utiliser la voie électronique en allant sur ce lien :https://citoyens.telerecours.fr/#/authentication

Ceux qui le souhaitent peuvent se regrouper, mais il faut impérativement faire apparaître les noms et l’État civil complet de chaque requérant.

CONSEIL D’ÉTAT

SECTION DU CONTENTIEUX

JUGE DES RÉFÉRÉS

RÉFÉRÉ-LIBERTÉ

(article L 521–2 du Code de justice administrative)

CORONAVIRUS

POUR : 1. M. / Mme [prénom]

[nom]

De nationalité [à compléter]

Né le [à compléter]

[adresse]

[profession]

Représentant unique des parties au sens de l’article R 751–3 du Code de justice administrative

2. M. / Mme [prénom] [nom]

De nationalité [à compléter]

Né le [à compléter]

[adresse]

[profession]

3. M. / Mme [prénom] [nom]

De nationalité [à compléter]

Né le [à compléter]

[adresse]

[profession]

FAITS

En France, les premiers malades du coronavirus, qui avaient séjourné à Wuhan, ont été recensés le 24 janvier 2020. Des foyers de circulation du virus se forment dans un premier temps en Haute-Savoie, l’Oise, le Morbihan, le Haut-Rhin. L’épidémie est désormais répartie sur tout le territoire national, outre-mer compris.

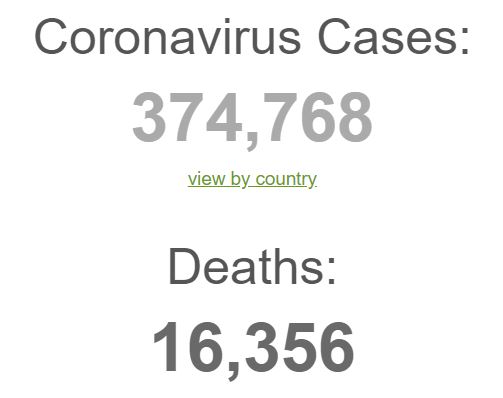

Au total, au 23 mars 2020, plus de 350 000 cas ont été confirmés. En France, il y aurait au moins environ 20 000 cas confirmés et 869 morts.

La durée moyenne d’incubation du virus semble être d’environ 7 jours, avec une amplitude de 2 à 28 jours.

Selon l’OMS, les symptômes de la maladie sont : la fièvre, la toux sèche, la fatigue, l’expectoration, le souffle court, la gorge irritée, les maux de tête, les douleurs musculaires, les frissons, la nausée ou les vomissements, la congestion nasale ou encore la diarrhée.

Si une part importante des personnes infectées ne présente aucun symptôme, la maladie est grave dans de nombreux cas et parfois léthale. Certes, la mortalité même sans traitement est inférieure 10% mais le virus est si contagieux que même une mortalité de 2% peut faire périr des centaines de milliers de personnes en France – indépendamment même du risque de séquelles chez les survivants.

Le principal vecteur de propagation du virus est l’homme, par contact physique, mais le virus reste contagieux pendant quelques heures à quelques jours lorsqu’il contamine une surface inanimée.

Jusqu’au 12 mars, l’exécutif se veut rassurant et écarte l’application, en France, de mesures prises par d’autres Etats pour lutter contre la pandémie.

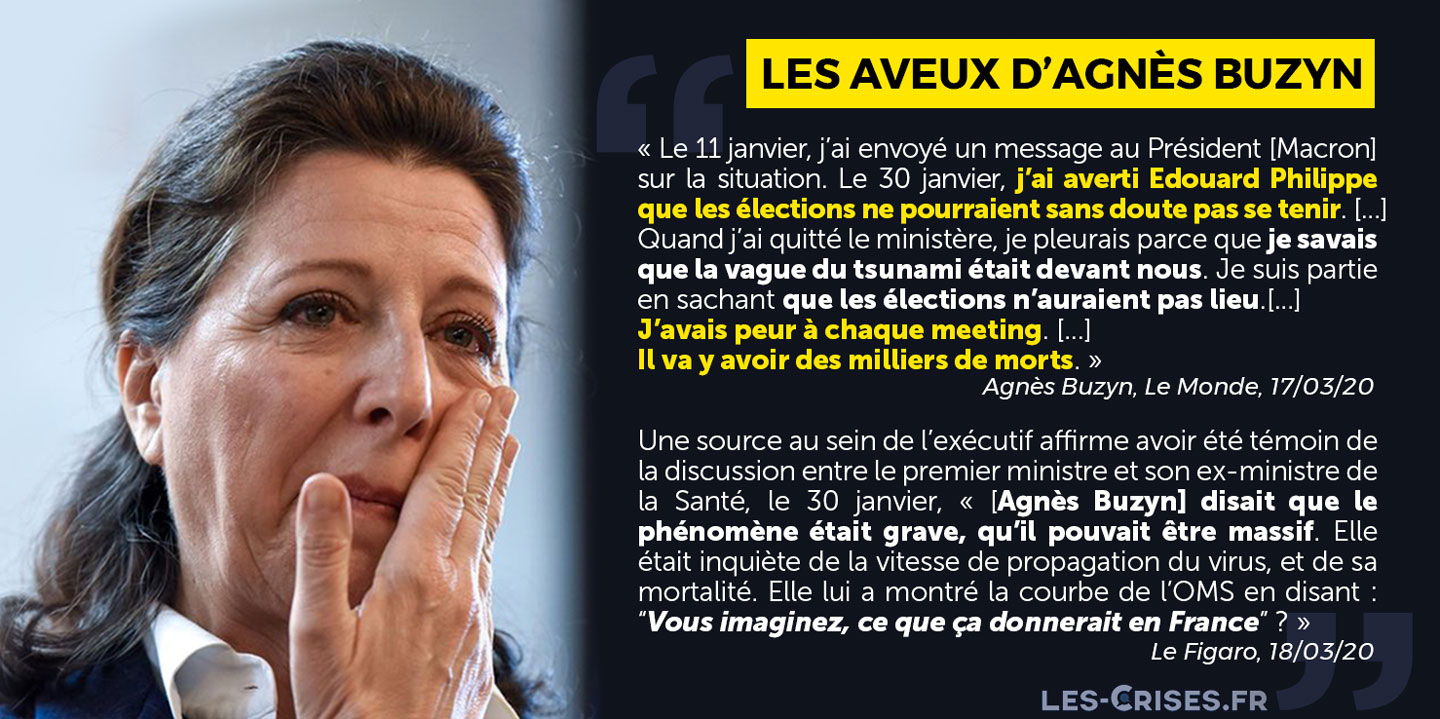

Le 21 janvier 2020, Agnès Buzyn, ministre de la Santé, a affirmé : « le risque d’introduction en France est faible mais il ne peut être exclu ». Le 24 janvier 2020, Mme Buzyn ajoute : « le risque d’importation depuis Wuhan est modéré, il est désormais pratiquement nul parce que la ville, vous le savez, est isolée. Les risques de cas secondaires autour de cas importés sont très faibles et les risques de propagation dans la population sont très faibles. Cela peut évoluer dans les prochains jours s’il apparaissait que plus de villes sont concernées en Chine ou dans l’Union européenne ».

Le 25 janvier, lors d’un point presse, Jérôme Salomon, directeur général de la Santé, se veut rassurant : « le nombre de morts certes progresse, mais moins vite que le nombre de cas (…) On a au maximum 3% de mortalité, mais on pense qu’il y a beaucoup plus de cas que les cas confirmés, ce qui veut dire finalement que la mortalité automatiquement baisse et qu’elle est déjà très nettement inférieure à celle qui avait été observée lors du Sras, ce qui est plutôt une bonne nouvelle ».

Le 27 janvier, Mme Buzyn expose que la prise de température aux aéroports des voyageurs en provenance de Chine est un « symbole qui ne sert à rien ».

Le 23 février, le Ministre de la santé affirme : « un virus ne s’arrête pas aux frontières » et « il n’y a pas à proprement parler d’épidémie en Italie »., analyse réitérée par le Premier ministre le 29 février.

Le 26 février, un match s’est tenu à Lyon entre le club de la ville et la Juventus de Turin. Aucune mesure de précaution n’a été prise pour limiter le risque immense de contagion de la part des spectateurs italiens.

Le 7 mars, le chef de l’Etat et son épouse ont assisté à une représentation théâtrale afin d’inciter les Français à continuer de sortir malgré la pandémie déclarée par l’OMS et ont déclaré : « La vie continue. Il n’y a aucune raison, mis à part pour les populations fragilisées, de modifier nos habitudes de sortie ».

Le 13 mars, le président de la République annonce sa décision de maintenir le premier tour des élections municipales.

Depuis le 16 mars, l’exécutif a décidé la fermeture au public des lieux non essentiels (centres commerciaux, restaurants, bibliothèques, établissements sportifs couverts, musées, bars, cinémas, discothèques, salles d’auditions, de conférences, de réunions, de spectacles, d’expositions, de danse, de jeux, crèches, écoles, collèges, lycées et universités) et la restriction des déplacements au minimum (mais sans interdiction de travailler même dans les secteurs non essentiels à court terme).

Immunité grégaire. L’exécutif semble avoir adopté au moins en partie la stratégie de l’immunité de groupe, qui consiste à laisser infecter une grande partie de la population afin qu’elle développe en tant que groupe une immunité acquise au virus auquel elle aura été exposée et que le virus ne puisse plus se répandre en pratique une fois qu’une grande partie du groupe aura été contaminée et aura résisté à la maladie.

Selon un article non démenti du Figaro du 13 mars : « C’est en lisant entre les lignes de l’allocution solennelle du président de la République jeudi soir que l’on peut se faire une idée du choix stratégique opéré en coulisse. (…) En d’autres termes, décision a été prise de laisser l’épidémie suivre son cours et de ne pas tenter de l’arrêter brutalement ».

Dans un entretien sur Franceinfo le 15 mars 2020, le Ministre de l’éducation déclare : « comme vous les savez, depuis le début, la stratégie ce n’est pas d’empêcher que le virus passe. On sait qu’il passera probablement par plus de la moitié d’entre nous. C’est de faire en sorte qu’il passe de la manière la plus étalée possible dans le temps ».

Selon Le Monde du 15 mars 2020 :

Masques. L’Etat ne dispose pas de suffisamment de masques pour protéger ses soignants et force de l’ordre et a fortiori toute sa population. Cette carence résulte d’une imprévoyance malheureusement bien connue.

Dépistage. La France ne procède pas à des à dépistages systématiques de covid-19, contrairement aux pays qui ont soit pu juguler l’épidémie (Corée du Sud), ou dont taux de mortalité est très faible (Allemagne).

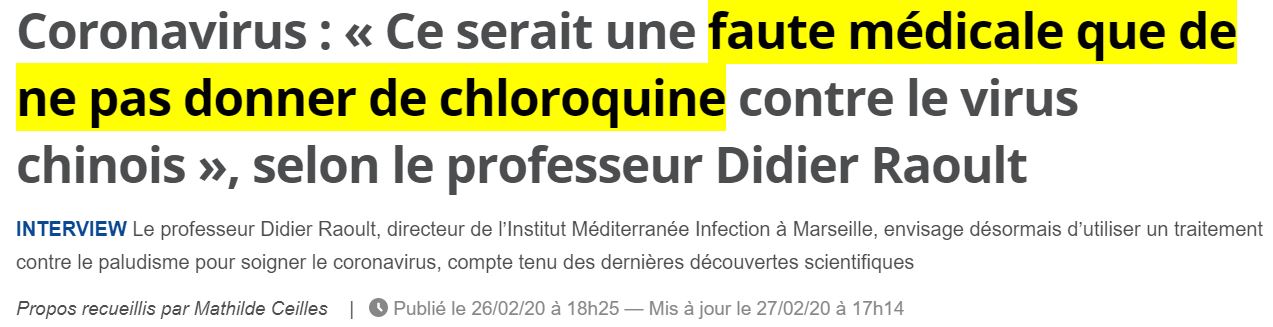

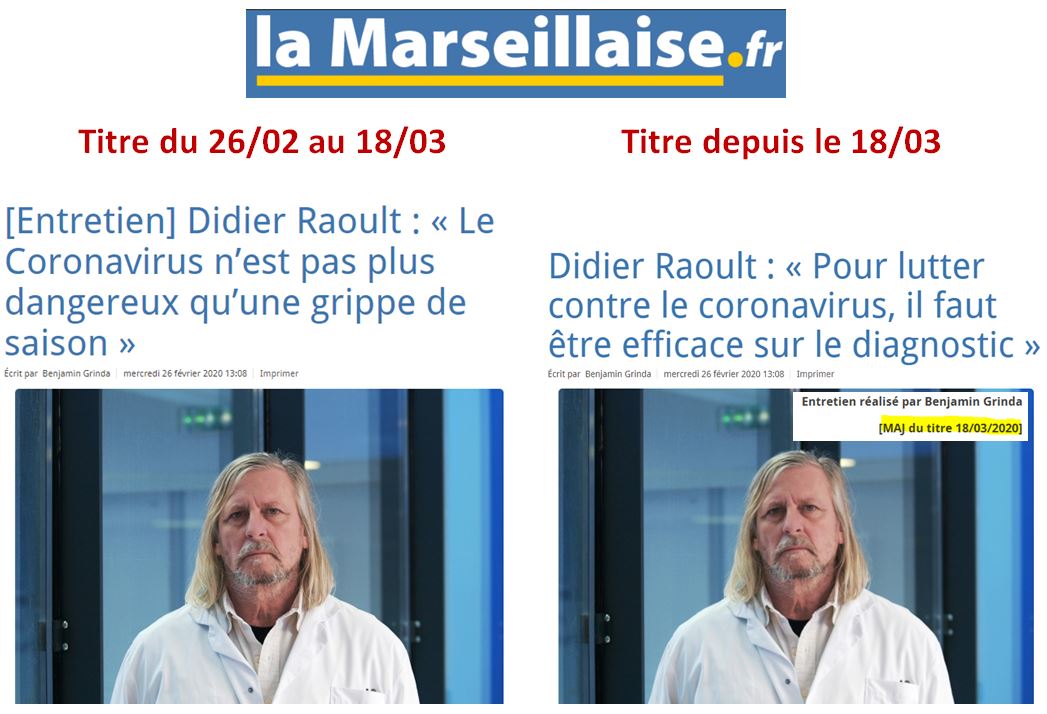

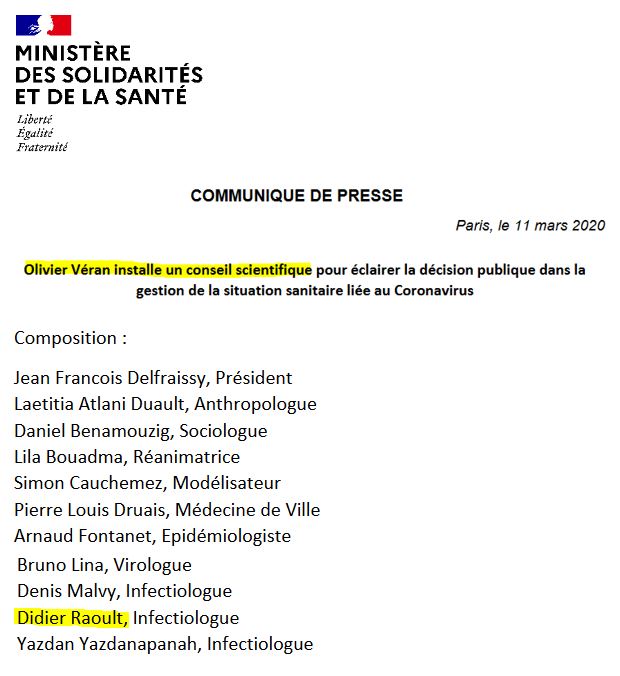

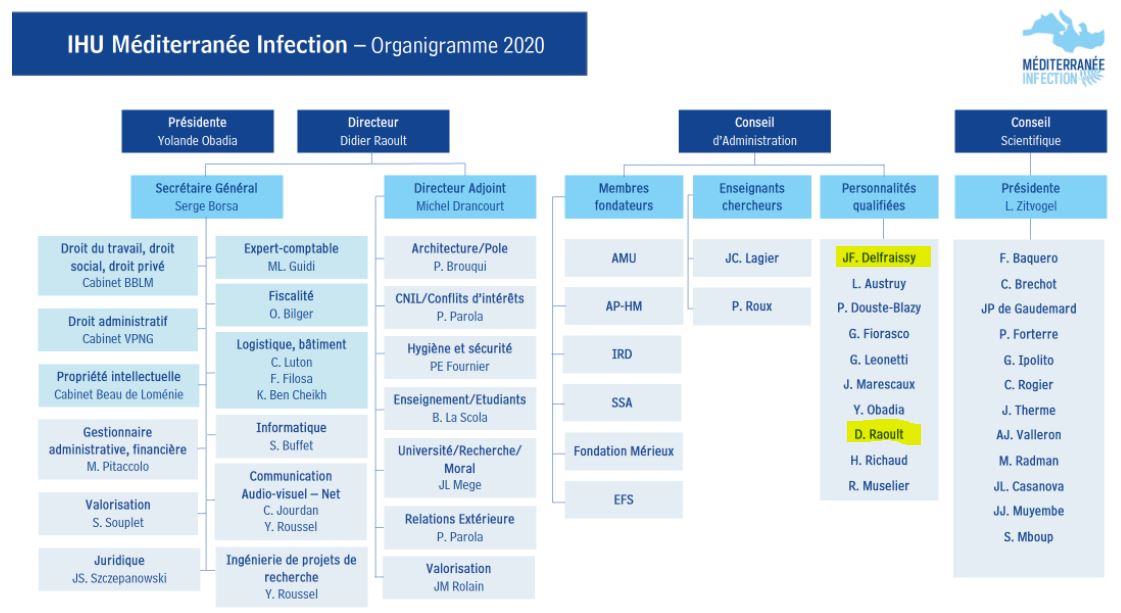

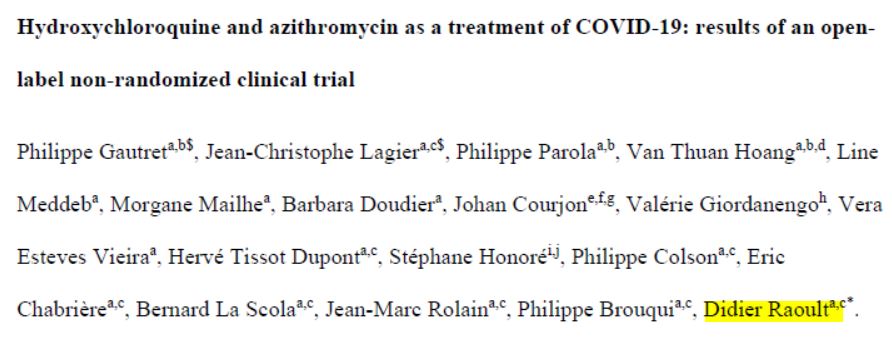

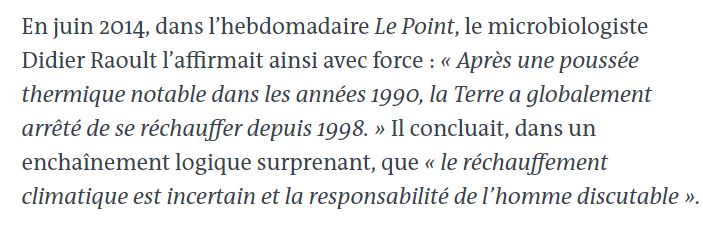

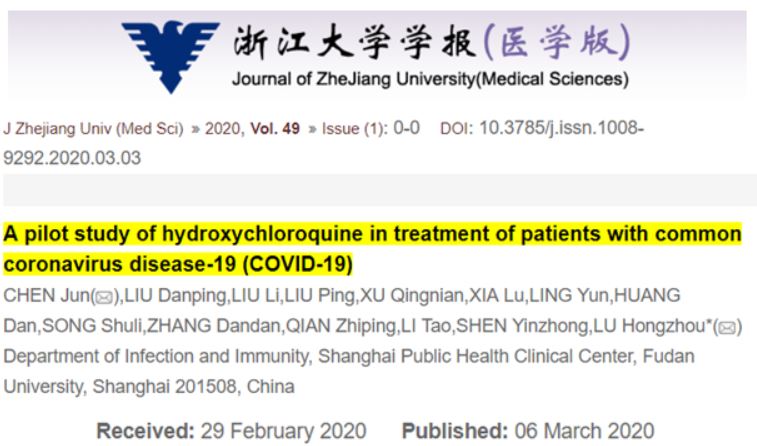

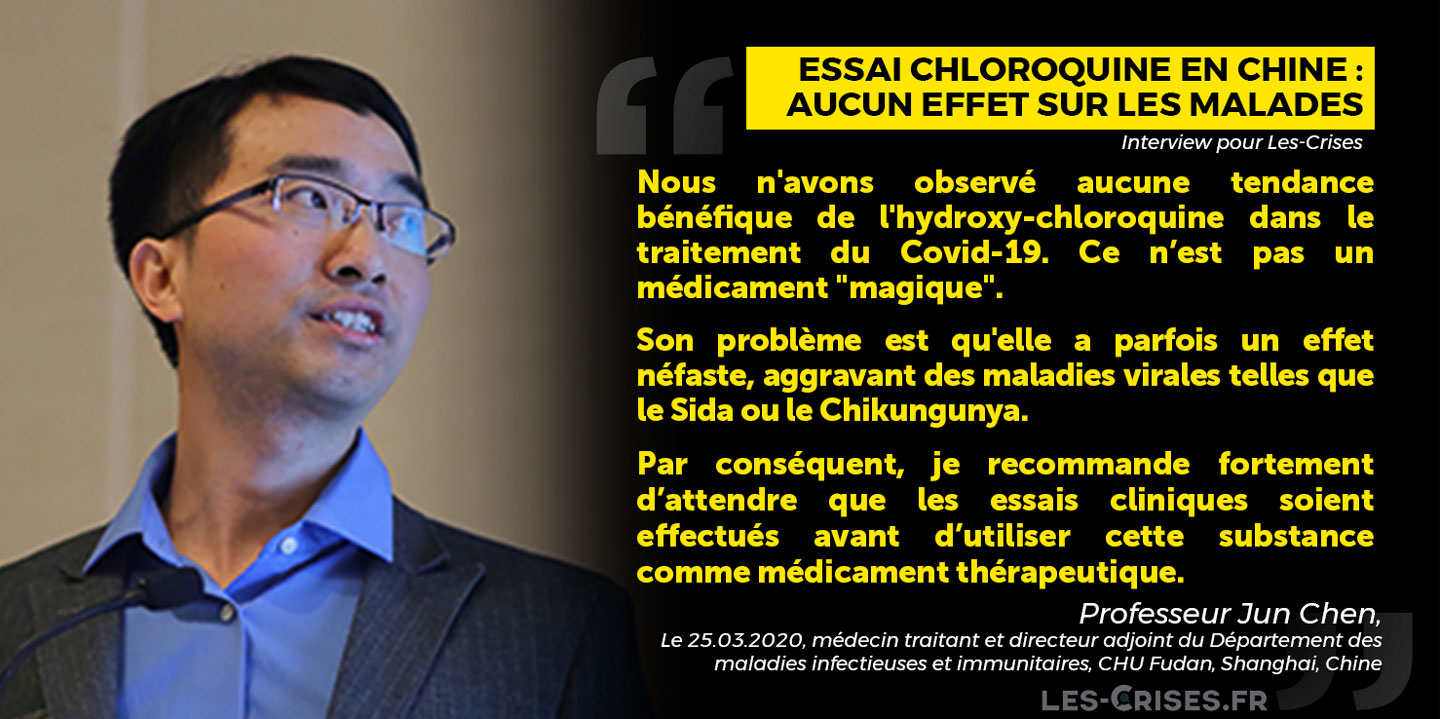

Chloroquine. Selon un spécialiste français mondialement reconnu des maladies infectieuses, un traitement à base de chloroquine pourrait guérir le coronavirus dans de nombreux cas, à condition d’être injecté suffisamment tôt.

Plusieurs autres pays s’intéressent à ce traitement et, s’il réussit, pourraient le mettre en œuvre en réquisitionnant les réserves et les usines se trouvant sur leur territoire pour soigner leur propre population.

Une seule usine située en France fabrique de la chloroquine. Elle appartient à la société Famar à Saint-Genis-Laval, dans la banlieue de Lyon, or cette société est en redressement judiciaire.

Il semblerait que d’autres usines puissent être transformées pour produire de la chloroquine à partir de mi-avril ou fin avril seulement et rien ne garantit qu’elles suffiront à couvrir les besoins. .

Respirateurs. La société Luxfer est la seule entreprise en France à produire les bouteilles contenant l’oxygène nécessaire pour alimenter les appareils de réanimation. Sans cet élément essentiel, les appareils de réanimation sont inutiles.

Or la demande d’appareils de réanimation augmente énormément à mesure que le nombre de patients atteint d’une forme grave du coronavirus augmente. Les respirateurs seront toutefois inutiles s’ils ne sont pas approvisionnés.

L’usine de la société Luxfer employait 136 salariés à Gerzat (Puy-de-Dôme) et pouvait produire en moyenne plus de 30 000 bouteilles par mois.

Or la société Luxfer est en redressement judiciaire et l’Etat n’est toujours pas intervenu pour la sauver au moins temporairement et relancer la production.

DISCUSSION

En vertu de l’article L 521–2 du Code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».

I. L’urgence

Cette condition est évidemment remplie.

Le Conseil d’Etat l’a d’ailleurs retenue dans son ordonnance Syndicat des jeunes médecins (CE Ord. 22 mars 2020 n° 439674).

II. Les libertés fondamentales en cause – droit à la vie et à la protection contre une pandémie

Le droit à la vie et même plus généralement à l’intégrité physique sont des libertés fondamentales (CE Sect. 16 novembre 2011 Ville de Paris et SEM PariSeine ; CE Ass. 14 février 2014 Mme Lambert).

Certes, le Conseil d’Etat a jugé dans une espèce très singulière que le droit à la santé ne faisait pas partie des libertés fondamentales (CE 8 septembre 2005 Garde des Sceaux c. B) mais cette décision d’espèce ne saurait s’appliquer à une pandémie. Autant un requérant unique ne peut se prévaloir d’un droit aussi vague dans un référé-liberté, surtout en invoquant le seul risque de tabagisme passif, autant il ne saurait juger qu’exposer des dizaines de millions de personnes à une épidémie potentiellement mortelle ne porte pas atteinte à une liberté fondamentale.

Ici, le droit à la vie et l’intégrité physique sont en cause car exposer les Français à un risque de contamination par le Covid19 les met en danger.

Le Conseil d’Etat a d’ailleurs retenu cette analyse dans son ordonnance Syndicat des jeunes médecins(CE Ord. 22 mars 2020 n° 439674).

Tout citoyen peut intenter un référé-liberté pour défendre son droit à la vie et la santé.

III. L’atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales commise par le Gouvernement et les mesures qui s’imposent pour y remédier

Tout d’abord, la carence de l’autorité administrative ou l’adoption d’une stratégie dont les désavantages de santé publique prévisibles sont sensiblement plus graves que les avantages sont illégales de deux manières.

Le juge administratif des référés sanctionne toujours l’erreur manifeste d’appréciation (CE Ord. 31 janvier 2020 Nuances politiques n° 437675). Ce pouvoir s’exerce aussi en matière de santé publique.

Dès lors que le droit à la vie est en cause, le Conseil d’Etat exerce un contrôle bien plus strict sur les erreurs commises par l’autorité administrative (CE Ass. 14 février 2014 Mme Lambert n° 375081, au Recueil, et CE 24 juin 2014 Mme Lambert n° 375081, au Recueil). Une mesure nettement inadéquate est donc illégale, quand bien même elle ne résulterait pas d’une erreur manifeste d’appréciation.