Articles du blog

Les derniers articles du blog

Atelier constituant en direct avec Etienne Chouard #4 : procès du tirage au sort, sur Nexus, 15 oct 2025 à 17h

Chers amis, Comme vous le savez, depuis vingt ans, j’incrimine L’ÉLECTION, et premièrement l’élection de l’assemblée constituante, comme CAUSE PREMIÈRE DE L’IMPUISSANCE POLITIQUE des êtres humains, et de leur incapacité à défendre eux-mêmes la justice, la prospérité et la paix. Cette analyse m’a conduit plusieurs fois à exposer ce que j’ai appelé « le nécessaire procès citoyen de l’élection », au terme duquel l’élection parmi des candidats a été jugée COUPABLE, sans hésitation. Vous trouverez…

Entretien constituant chez « Les Incorrectibles » : RESPONSABILITÉ DES VRAIS JOURNALISTES (rôle des « médias alternatifs ») DANS LA PROGRESSION – OU PAS – DE LA CONSCIENCE POPULAIRE DE LA PRIORITÉ CONSTITUANTE – 12/10/2025

Vous allez voir, elles changent, mes interviews, ces temps-ci 🙂 (J’ai commencé à muter ce #10septembre pour interpeller Clémence.) Celle-là devrait vous intéresser 🙂 Merci à Éric Morillot d’avoir mis cet entretien intégral (1h55) en consultation libre et gratuite Il faut vraiment qu’on trouve un modèle économique qui permette aux vrais journalistes, ceux qu’on appelle les médias alternatifs, de gagner leur vie sans que le service public important qu’ils rendent à tous soit réservé à…

Atelier constituant mensuel (tout près de Bordeaux) – Samedi 11 octobre 2025 à Gradignan, à 14 h ‑Organisation du moment constituant, juste après le jour J

Rendez-vous demain à 14 h https://www.eventbrite.com/e/atelier-constituant-mensuel-samedi-11-octobre-a-gradignan-tickets-1786642318269 Description : « Inscription :Avec la participation exceptionnelle d’Etienne Chouard.Les places sont limitées à 30. Premiers inscrits, premiers servis ! Nous prévoyons d’être au complet pour cet évènement. Pour des questions de logistiques et de sécurité, nous n’accepterons à l’évènement que les personnes munies d’un billet eventbrite. Nous vous remercions pour…

Tous les articles du blog

Format grille – Format articles complets

Le passe sanitaire est un moyen extrajudiciaire de désactiver socialement les gens – nopass.fr (requête collective auprès de la CEDH, Guillaume Zambrano)

Chers amis,

Je vous signale ici le travail d’un jeune homme épatant, courageux et pertinent. Il s’appelle Guillaume Zambrano, il est professeur de droit à Montpellier, et il nous aide à formuler auprès de la CEDH une requête contre la dérive totalitaire du « régime » en France.

Le site Reporterre (à connaître absolument) vient de publier un court et dense entretien avec ce juriste.

La chaîne No Pass est un outil important.

Je pense que vous devriez, comme je l’ai fait moi-même, préparer et envoyer votre propre requête à la CEDH (c’est très simple et très rapide).

Bonne lecture.

Étienne.

« Le passe sanitaire est un moyen extrajudiciaire de désactiver socialement les gens »

Source : Reporterre, https://reporterre.net/Le–passe–sanitaire–est–un–moyen–extrajudiciaire–de–desactiver–socialement–les–gens

Selon le professeur de droit Guillaume Zambrano, le passe sanitaire est une atteinte aux droits fondamentaux ainsi qu’une sanction extrajudiciaire. Il a lancé une requête collective auprès de la Cour européenne des droits de l’Homme.

Guillaume Zambrano est maître de conférences en droit privé à l’université de Nîmes. Face à la loi imposant le passe sanitaire, il a lancé une requête collective auprès de la Cour européenne des droits de l’Homme.

Reporterre — En quoi le passe sanitaire porte-t-il atteinte aux droits fondamentaux ?

Guillaume Zambrano — Être exclu des transports publics, hôpitaux, cafés, restaurants, bibliothèques, associations sportives et culturelles et autres lieux de réunion est une privation de liberté extrêmement lourde : c’est une privation du droit de réunion, de la liberté d’aller et de venir, une véritable exclusion de la vie sociale. Le plus grave est qu’il s’agit d’une sanction extrajudiciaire. Depuis le XVIIᵉ siècle et le Bill of Rights anglais destiné à limiter l’arbitraire des souverains, notre tradition juridique est fondée sur le principe de l’habeas corpus : toute personne privée de liberté a le droit de passer devant un juge. De fait, quand une personne est assignée à résidence ou condamnée à porter un bracelet électronique, la mesure doit être approuvée par le juge des libertés et de la détention. Quand on condamne des personnes pour des dommages sociaux comme le vol, la fraude fiscale, les coups et blessures, elles ont eu droit à un procès. Et généralement, le but visé est la réinsertion sociale : même pour des délits graves, il y a du sursis, des aménagements de peine. Mais avec le passe sanitaire, toute une catégorie de personnes reçoivent une sanction pénale maximale sans qu’il y ait eu de jugement, sans même avoir pu se défendre.

Qu’est-ce qui justifie cette sanction ? Le fait de ne pas pouvoir (ou ne pas vouloir) présenter un QR code à l’entrée des lieux publics, de ne pas être vacciné ou testé. Ce qui est reproché aux gens, c’est d’être potentiellement contagieux. C’est d’autant plus grave qu’il est très rare en droit que l’on soit condamné pour une infraction par omission. La règle est d’être condamné pour avoir fait quelque chose, et non pour ne pas avoir fait quelque chose. Il existe le délit de non-assistance à personne en danger (article 223–6 du Code pénal), mais ses conditions sont très restrictives et les condamnations rares. Il existe aussi une jurisprudence pour des personnes ayant contaminé d’autres personnes avec le Sida en connaissance de cause, mais les juges ont retenu l’aspect intentionnel : non seulement elles se savaient malades et n’ont pas pris de précautions, mais elles ont déclaré vouloir contaminer d’autres personnes, c’est ce qui a motivé la condamnation [1].

« Ce ne sont plus les juges mais la population elle-même qui applique la sanction. »

Le passe sanitaire — sanction extrajudiciaire selon vous — représente-t-il un basculement ?

Le passe sanitaire sort du cadre ordinaire du droit pénal. Il donne lieu à des sanctions sociales inédites qui sont un mélange de privation de liberté, de stigmatisation et d’incitation à l’humiliation publique. C’est un moyen extrajudiciaire de désactiver socialement les gens, de les débrancher, en quelque sorte. Et ce ne sont plus les juges, mais la population elle-même — les cafetiers, les bibliothécaires, les gardiens de musée ou les employés des hôpitaux — qui applique la sanction. Cela indique que le gouvernement est passé dans une logique de répression massive : comme il ne peut pas mettre un juge derrière chaque citoyen, il se repose sur la population et sur des moyens automatisés pour le faire. C’est une révolution anti-libérale. La seule comparaison possible est celle du crédit social en Chine, une forme de rééducation à la carotte et au bâton : je t’interdis de prendre le train, d’accéder à tel emploi, d’aller au cinéma…

La pandémie de Covid-19 ne justifie-t-elle pas de déroger au droit de manière exceptionnelle ?

Depuis deux siècles, la France a érigé la liberté en tant que principe fondamental, naturel, inaliénable : les restrictions sont des exceptions qui doivent être strictement justifiées et proportionnelles. Dans le cadre d’un raisonnement sur la proportionnalité, les mesures portant atteinte aux libertés fondamentales doivent remplir trois conditions. D’abord, le test d’« aptitude » : la mesure est-elle apte à atteindre l’objectif affiché ? Le passe sanitaire et l’obligation vaccinale peuvent-ils lutter efficacement contre l’épidémie ? On peut en discuter, puisque les vaccins n’empêchent pas forcément la contagion. Ensuite, le test de « nécessité » : y aura-t-il un très grand nombre de morts si le gouvernement ne met pas en place cette mesure ? Vraisemblablement non, ce n’est pas le cas dans les pays qui n’ont pas recours au passe sanitaire comme la Suède ou l’Angleterre. Enfin, le test de « substitution » : existe-t-il des mesures alternatives et moins restrictives qui permettraient de lutter contre les effets de l’épidémie ? Oui : le gouvernement pourrait ouvrir des lits de réanimation, créer des hôpitaux de campagne, vacciner les personnes les plus à risque et les personnes volontaires, et tester fréquemment les soignants, ce qui serait dans ce cas plus efficace que l’obligation vaccinale. Le passe sanitaire et l’obligation vaccinale sont donc des mesures disproportionnées et excessives par rapport à la nature du danger et à leur capacité à y répondre.

L’obligation vaccinale des soignants, ou la quasi-obligation vaccinale imposée par le passe sanitaire, sont-elles contraires au droit ?

Le plus fondamental des droits fondamentaux est le respect de la dignité humaine dont le consentement libre et éclairé à l’acte médical est une manifestation. En principe, les atteintes à l’intégrité du corps humain ne sont jamais permises, sauf dans des circonstances particulières et si et seulement si elles sont justifiées par un intérêt médical pour vous [2]. En avril dernier, les juges européens ont rendu un arrêt justifiant la vaccination obligatoire des enfants contre le tétanos (arrêt Vavřička, 8/04/21) : on note que d’une part, la balance bénéfice/risque est positive pour les enfants, car le tétanos est dangereux pour eux, et que d’autre part, l’ancienneté des vaccins permet de connaître leur efficacité et la nature des risques à long terme. Dans le cas des vaccins contre le Sars-Cov2, c’est différent : non seulement leur intérêt médical pour les enfants et les adolescents fait débat [3], mais le fait qu’ils soient basés sur une technologie nouvelle ne permet raisonnablement pas d’en connaître les risques à long terme.

« Ce qui risque de se normaliser n’est plus seulement l’atteinte à la vie privée, mais l’atteinte à l’intégrité physique des individus. »

Ne risque-t-on pas de voir ces mesures d’exception se normaliser ?

Le risque est d’autant plus grand que la menace épidémique n’est pas de nature provisoire. Nous allons devoir vivre avec ce virus, ou avec d’autres virus. Si on est face à un risque permanent, alors il faut mettre en place des mesures permanentes, et celles-ci doivent bien sûr être compatibles avec les libertés. On peut constater que les mesures antiterroristes temporaires ont été dévoyées pour s’installer de manière permanente dans notre droit. Avec l’opération Sentinelle, le fait d’utiliser l’armée pour exercer des pouvoirs de police sur le peuple s’est normalisé. La surveillance de la population aussi : dans les années 1980, les écoutes de l’Élysée ont fait scandale ; en 2020, l’État peut écouter n’importe qui. Les mesures antiterroristes ont donc progressivement fait disparaître du droit la protection de la vie privée. Si on transpose cette situation aux mesures d’exception sanitaires, les conséquences sont vertigineuses : ce qui risque de se normaliser, ce n’est plus seulement l’atteinte à la vie privée, mais l’atteinte à l’intégrité physique des individus, la privation de sortie et de mouvement.

Quels espoirs placez-vous dans la requête que vous portez auprès de la Cour européenne des droits de l’Homme ?

Il faut rappeler une chose élémentaire : les droits de l’Homme sont au-dessus des lois. C’est la raison d’être de ces textes. Si les droits fondamentaux ont été inscrits dans les juridictions internationales et les constitutions, c’est précisément pour éviter que les gouvernements n’adoptent des lois contraires aux libertés et ne fassent basculer un pays dans la dictature. Il est donc nécessaire (quoique pas forcément suffisant) d’en appeler à la Cour européenne des droits de l’Homme dans la situation actuelle. En pratique, le but est d’éviter que l’obligation du passe sanitaire ne soit prolongée au-delà du 15 novembre 2021 par l’adoption d’une nouvelle loi. La Cour est légalement obligée de traiter toutes les requêtes, or ses moyens sont limités. Si elle est saisie par des dizaines de milliers de personnes, elle sera contrainte d’écouter nos arguments, pour éviter d’être complètement paralysée administrativement. En 2020, la CEDH a reçu un total de 40 000 requêtes de toutes natures. C’est ce chiffre qu’il faut dépasser. Nous sommes déjà à plus de 20 000. Toute personne de plus de 12 ans peut attaquer gratuitement et sans risques la loi sur le passe sanitaire.

Guillaume Zambrano, interrogé par Reporterre (source)

Ne ratez pas le site https://nopass.fr/

Un recours collectif contre le Passe Sanitaire

QUESTIONS (RÉPONSES à consulter sur https://nopass.fr/)

QUI ÊTES-VOUS ?

EN QUOI CONSISTE CETTE REQUÊTE ?

COMMENT PUIS-JE PARTICIPER ?

QUI PEUT ENVOYER LA REQUÊTE ?

LES MEMBRES D’UNE MÊME FAMILLE DOIVENT-ILS DUPLIQUER LES REQUÊTES ?

CE RECOURS EST-IL TOUJOURS D’ACTUALITÉ ?

ON M’A DIT QUE POUR SAISIR LA CEDH, IL FAUT ÉPUISER TOUTES LES VOIES DE RECOURS.

LA SAISIE DE LA CEDH EST-ELLE RISQUÉE ?

COMBIEN CELA COÛTE T‑IL ?

DES FRAIS SUPPLÉMENTAIRES SONT-ILS À PRÉVOIR ?

QUEL EST LE LIEN JURIDIQUE QUI NOUS UNIRA ?

PUIS-JE REMPLIR LE DOCUMENT NUMÉRIQUEMENT ?

COMMENT COMPLÉTER LA REQUÊTE ?

QUELLES ÉTAPES DOIS-JE SUIVRE ?

FAUT-IL JOINDRE DES DOCUMENTS AUX 13 PAGES DE LA REQUÊTE ?

JE N’AI PAS D’ADRESSE MAIL À RENSEIGNER DANS LE FORMULAIRE D’INSCRIPTION

PUIS-JE METTRE DES RAISONS PERSONNELLES DANS L’ENCADRÉ DU RECOURS ?

JE N’ARRIVE PAS À VALIDER LE FORMULAIRE !

JE N’ARRIVE PAS À RÉCUPÉRER LE FORMULAIRE !

JE N’AI PAS REÇU LE MAIL DE CONFIRMATION DE MON INSCRIPTION, EST-CE NORMAL ?

JE N’AI PAS D’IMPRIMANTE, COMMENT FAIRE ?

PUIS-JE IMPRIMER RECTO-VERSO ?

LA REQUÊTE S’AFFICHE MAL (PAGES BLANCHES) OU L’IMPRESSION DE FONCTIONNE PAS.

DOIS-JE ENVOYER LA REQUÊTE PAR LETTRE RECOMMANDÉE (AVEC RAR) ?

DOIS-JE ENVOYER LE RECOURS À LA CEDH OU VOUS LE FAIRE PARVENIR ?

DOIS-JE REMPLIR CERTAINS CHAMPS ?

COMMENT M’INSCRIRE SUR LE SITE ?

OÙ EN EST MA REQUÊTE ?

JE CRAINS POUR MES DONNÉES, COMMENT ET COMBIEN DE TEMPS CELLES-CI SERONT CONSERVÉES ?

JE SOUHAITE SAVOIR S’IL EST POSSIBLE D’IMPRIMER VOTRE REQUÊTE ET LA FAIRE SIGNER PAR DES MANIFESTANTS.

JE SOUHAITE APPORTER MON AIDE ET MON SOUTIEN CONTRE LE « PASS SANITAIRE ». COMMENT DOIS-JE FAIRE ?

À QUELLE ÉCHÉANCE IMAGINEZ-VOUS UN RÉSULTAT (POSITIF OU NÉGATIF) ?

PORTER PLAINTE CONTRE LE PASSE SANITAIRE : SAISIR LA COUR EUROPENNE DES DROITS DE L’HOMME (GRATUIT)

Remplissez le formulaire, puis envoyez vous-même votre requête : https://nopass.fr/agir.php

Sur sa chaîne YouTube No Pass https://www.youtube.com/channel/UCC7hf9iTrnVwjoLmxY6qhkg (abonnez-vous)

Guillaume Zambrano expose ses analyses juridiques sur « le régime » et il nous donne de précieux conseils.

Exemples :

Les failles du passe sanitaire

Comment saboter le passe sanitaire : quelques pistes offertes par le Conseil Constitutionnel

FACT CHECKING FAKE NEWS : LE RETOUR DE LA PRAVDA

Un petit exemple d’arbitraire : le pass sanitaire pour les pique-niques

Le 3 septembre 2021, un tribunal administratif vient d’inventer une nouvelle notion : « le service de restauration non-facturé » … les gendarmes ont constaté que c’était gratuit, le préfet a constaté que c’était gratuit, les participants ont attesté de la gratuité .… OUPS problème, si c’est gratuit, il n’y avait pas d’infraction. Heureusement le gouvernement a pu compter sur un juge créatif pour confirmer la sanction de fermeture administrative. Voila pourquoi il faut massivement saisir les tribunaux, afin de paralyser le fonctionnement du rouleau compresseur judiciaire.

Devoir de désobéissance et passe sanitaire

Tous les agents publics, tous les salariés ont le devoir de désobéir aux ordres manifestement illégaux. Le passe sanitaire est manifestement illégal : la désobéissance est un devoir. Selon l’article 28 du statut des fonctionnaires (loi 83–643 du 13 juillet 1983), disposant : « tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l’exécution des tâches qui lui sont confiées. Il doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas ou l’ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public ».

RÉSISTANCE CONCRÈTE : DEMANDER LE MAINTIEN DU SALAIRE EN RÉFÉRÉ AUX PRUD’HOMMES

Dans cette vidéo, les salariés trouveront les explications pour demander le maintien de leur salaire en justice. Facile, rapide, gratuit. Si vous avez des témoignages d’abus de la part des employeurs, n’hésitez pas à me contacter sur nopass.fr … vous n’êtes pas seuls, tenez bon !

Fil Facebook correspondant à ce billet :

https://www.facebook.com/etienne.chouard/posts/10159497710862317

Tweet correspondant à ce billet :

Le passe sanitaire est un moyen extrajudiciaire de désactiver socialement les gens

(requête collective auprès de la CEDH, Guillaume Zambrano, nopass . fr)https://t.co/c5SBfdSpZI

— Étienne Chouard (@Etienne_Chouard) September 28, 2021

Fil Telegram correspondant à ce billet :

https://t.me/chouard/167

Importante réflexion de René Chiche, au CSI (Conseil Scientifique Indépendant) n°23, sur la bascule totalitaire en France : interdiction de douter, soumission générale, gouvernance par les nombres, oppressions parallèles entre professeurs et médecins……

Chers amis,

Comme beaucoup d’entre vous, sans doute, je regarde chaque semaine, le jeudi soir, le très précieux Conseil Scientifique Indépendant (CSI), qui nous apporte chaque fois une bouffée d’air frais d’intelligence, d’honnêteté et de courage.

Je vous recommande la séance de jeudi dernier, particulièrement intéressante.

René Chiche (que je connais et apprécie depuis que nous participons tous les deux au Gouv) y est profond et décapant.

Son échange avec Louis (Fouché) est enrichissant et éclairant.

https://crowdbunker.com/v/0HvVTmUq

Bon courage à tous ceux qui sont martyrisés par l’oppression « sanitaire » des « Brutes en blanc » (© Martin Winckler).

Étienne.

PS : beaucoup des critiques formulées ici à propos de l’usage totalitaire des statistiques pour dépolitiser — et même déshumaniser — les décisions publiques s’articulent dans ma tête avec le formidable travail d’Alain Supiot sur la Gouvernance par les nombres (dont je vous ai beaucoup parlé ces dernières années).

Tweet correspondant à ce billet :

Importante réflexion de @rene_chiche, au CSI (Conseil Scientifique Indépendant) n°23, sur la bascule totalitaire en France : interdiction de douter, soumission générale, gouvernance par les nombres, oppressions parallèles entre professeurs et médecins…https://t.co/WfiA9xn5rH

— Étienne Chouard (@Etienne_Chouard) September 19, 2021

[Résistance à l’oppression] Analyse des CONTRATS PUBLIC SCANDALEUX signés en notre nom (mais contre l’intérêt général, en secret, sans contrôle et sans recours) par la Commission européenne avec (seulement certains) des industriels du vaccin

Dans la série « Bonnes raisons de ne plus jamais faire confiance à des criminels endurcis », je vous signale cet entretien passionnant, encore une fois publié par France Soir (on dirait qu’il n’y a presque plus qu’eux pour faire le boulot de journaliste dans ce pays, pourtant en plein effondrement des libertés et de l’État de droit), sur les contrats léonins (contrats profondément déséquilibrés, imposés par des lions à leurs victimes) signés en notre nom (mais contre nous et en secret et hors de tout contrôle possible, sans aucun recours) par la Commission européenne avec (certains) des industriels des vaccins.

Je trouve cet entretien très important et je m’étonne qu’aucun de ceux qui se disent « journalistes » dans ce pays n’accepte d’enquêter sur ce scandale, ni même de seulement relayer cet entretien publié par France Soir.

Les agressions dont France Soir fait l’objet sont à la hauteur des services qu’il rend à l’intérêt général en résistant courageusement aux abus de pouvoir.

Étienne.

« Un contrat aussi favorable à l’industriel, cela me paraît anormal » Olivier Frot

Source : https://www.francesoir.fr/videos–les–debriefings/olivier–frot, publié le 10/09/2021

Olivier Frot

Debriefing avec Olivier Frot, diplômé de Saint-Cyr et docteur en droit. Cet entretien porte sur l’analyse des contrats des vaccins passés par l’Union européenne avec les fabricants.

Fort de son expérience dans la haute administration, expert en marchés publics, après une carrière militaire comme officier dans l’Armée de Terre où il passait des marchés nationaux pour l’armée française et des marchés internationaux dans le cadre de l’OTAN, Olivier Frot est également auteur de plusieurs ouvrages sur les marchés publics.

Après avoir fait le constat d’une avalanche de mensonges et d’informations tronquées, il décide de ne pas se fier aux études rapportées sur les contrats et d’aller à la source. Sur un site officiel de la Commission européenne, il trouve les différents contrats passés par la commission et décide de les examiner.

Dénonçant des contrats « caviardés », il explique que sur sept contrats, seuls deux sont en clair : le Pfizer-BioNtech et le Moderna. Pour tous les autres, il manque des éléments très importants comme les quantités, les prix, la propriété intellectuelle, la responsabilité. Ce qui est occulté est masqué par des bandes noires afin qu’on ne puisse pas lire.

Puis il se livre à une analyse détaillée dans laquelle il pointe toutes les anomalies, notamment des contrats passés de gré à gré avec les industriels choisis selon des critères que l’on ne connaît pas.

Revenant sur le caractère expérimental du vaccin qui est en phase 3, il rappelle une communication du 15 octobre 2020 qui recommande aux États membres de mettre en place des études indépendantes pour évaluer l’efficacité et l’innocuité de ces vaccins pour la période 2020–2022, une obligation qu’il juge pertinente et qu’il souhaiterait voir appliquée dans les faits.

Après avoir constaté l’opacité qui règne autour de ces questions, il regrette que l’on ait noyé les citoyens dans des informations inutiles qui sont des affirmations péremptoires ou des leçons de morale permanentes alors qu’il n’y a rien de concret et de sourcé. Il souhaiterait également avoir des explications détaillées sur des contrats totalement à l’avantage des industriels qui n’ont aucun risque juridique puisque la responsabilité des effets dommageables est transférée aux Etats membres et s’interroge sur l’existence éventuelle de conflits d’intérêts.

Olivier Frot questionne l’intérêt qu’il y a eu de passer par la Commission européenne en laissant de côté les États membres pour agir dans la stratégie de santé et souhaiterait un rapport d’audit d’une autorité indépendante pour l’évaluation de ces contrats et de la bonne performance. Enfin, devant des situations qu’il juge anormales, le juriste estime que le droit est le dernier rempart de la démocratie pour les citoyens.

Retrouvez sa conclusion dans son debriefing proposé en partenariat avec BonSens.org.

Auteur(s): FranceSoir

Source : https://www.francesoir.fr/videos–les–debriefings/olivier–frot

Tweet correspondant à ce billet :

« Un contrat aussi favorable à l’industriel, cela me paraît anormal » Olivier Frothttps://t.co/Xr116veWpm

ITW passionnant et important (publié par @france_soir : je trouve incroyable que ceux qui se disent « journalistes » refusent d’enquêter là-dessus, et même de relayer cet ITW).

— Étienne Chouard (@Etienne_Chouard) September 16, 2021

Facebook indisponible pour cause de censure sur ce sujet (abonnez-vous à ce site pour contourner cette censure et rester informés quand tous les « réseaux sociaux » vous auront trahis.)

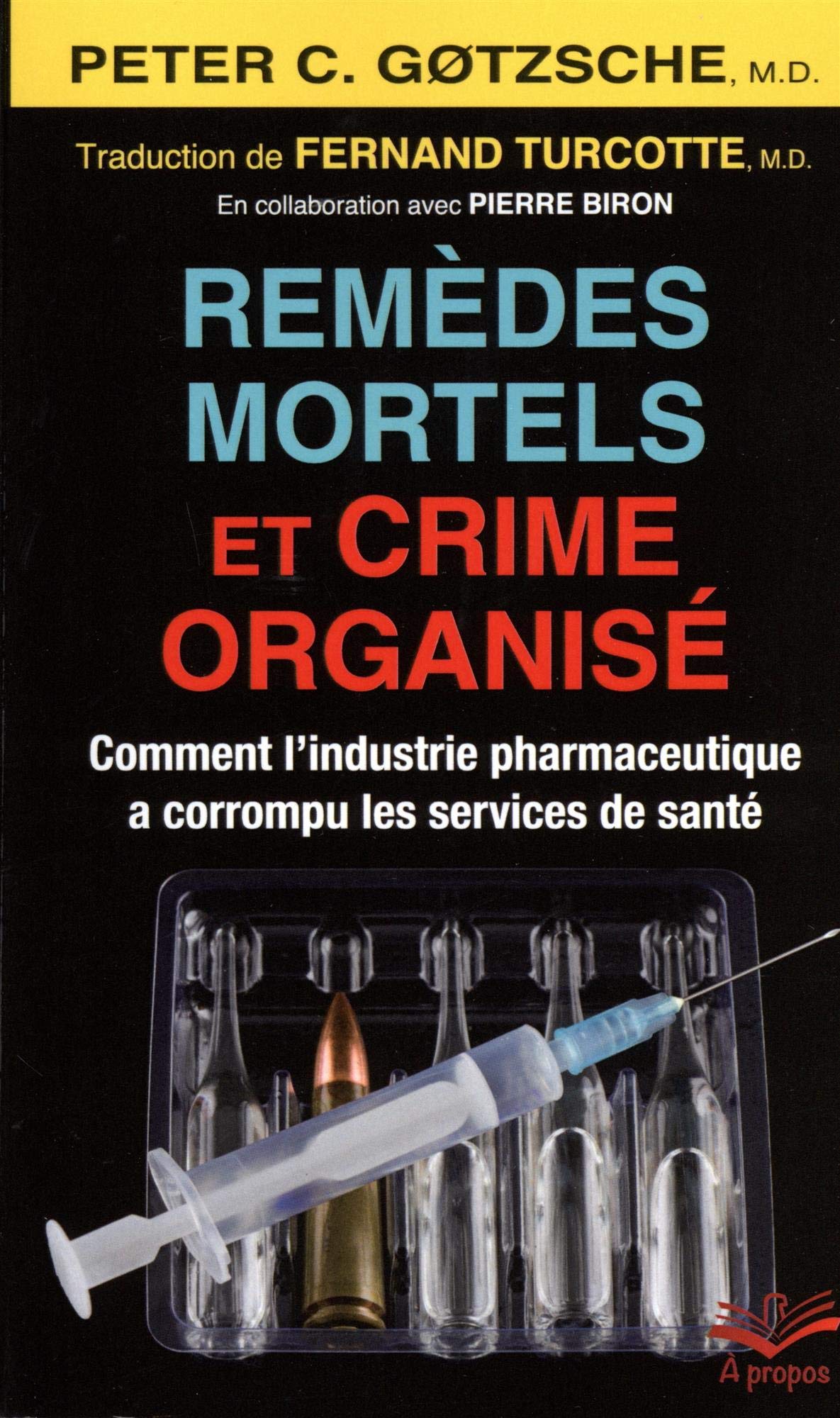

[Histoire des crimes commis par les CANAILLES à qui on nous impose de faire CONFIANCE aujourd’hui] Peter C. Gøtzsche : REMÈDES MORTELS ET CRIME ORGANISÉ : comment l’industrie pharmaceutique a corrompu les services de santé (2015, 2019)

Je suis en train de lire une bombe… un gros livre (600 p) qui rappelle en détail (et avec des milliers de preuves !) les crimes révoltants commis (en toute connaissance de cause !) par les gredins qu’on appelle gentiment « Bad pharma » :

Site de l’éditeur (où vous pouvez consulter un extrait) : https://www.pulaval.com/produit/remedes–mortels–et–crime–organise–comment–l–industrie–pharmaceutique–a–corrompu–les–services–de–sante

Quand je pense que c’est à des bandits endurcis et multirécidivistes comme Pfizer, AstraZeneca ou Johnson&Johnson qu’on nous impose de faire une confiance aveugle à travers la vaccination obligatoire, je trouve ça révoltant : ces entreprises (leurs patrons, leurs actionnaires et leurs mercenaires) ont déjà maintes fois tué froidement leurs cobayes et leurs clients, tout en organisant leur totale impunité, leur scandaleuse irresponsabilité. Ces fripouilles ont corrompu à la fois la science médicale (le savoir publié) et les autorités de santé (les garants publics du savoir le plus fiable) en finançant la formation/information des médecins (les universités, les revues scientifiques, les médecins réputés, la formation continue des praticiens, les sociétés savantes…) et en plaçant leurs créatures corrompues dans toutes les institutions de contrôle (agences, ordres, conseils scientifiques…) ! Tant et si bien que les industriels font aujourd’hui quasiment ce qu’ils veulent pour gagner beaucoup d’argent sans aucun contrôle sérieux.

D’abord, AUCUN traitement ne devrait être obligatoire : le premier principe de l’éthique médicale universelle, partout sur terre, est la nécessité absolue du CONSENTEMENT du patient (voir ici).

Et si une autorité décidait malgré tout de rendre un médicament obligatoire (il faudrait que ce soit forcément validé par référendum), il faudrait absolument, bien sûr, au minimum :

1) que le médicament imposé soit rigoureusement SANS DANGER, conçu, fabriqué et longuement testé par des industriels digne de confiance, selon des protocoles robustes et sous le contrôle d’experts indépendants,

et 2) que, en cas de drame, celui qui a forcé les victimes assume pleinement et personnellement la RESPONSABILITÉ (financière et morale) des dommages (autant que c’est possible, car une indemnité financière même énorme ne compensera jamais une infirmité à vie, ni un décès).

Or c’est rigoureusement le contraire qui se passe !

1) Ceux qui ont conçu les « vaccins » sont des gredins multirécidivistes (ce livre le prouve mille fois) qui ont TOUS — sciemment, volontairement et en connaissance de cause — trompé le public et empoisonné des centaines de milliers de patients pour gagner beaucoup d’argent.

2) Tous les acteurs de l’obligation vaccinale se sont d’avance exonérés de toute responsabilité envers ceux qu’ils forcent aux injections :

. les industriels se sont fait voter des lois interdisant définitivement leur mise en cause en cas de dommage grave (infirmité ou mort),

. les médecins piqueurs font carrément signer aux injectés des décharges de responsabilité (!),

. les journalistes et leurs invités influenceurs ne sont, de toute façon, jamais responsables des conséquences de leurs propagandes, pas plus ici qu’ailleurs,

. les gouvernements ne prévoient quasiment rien pour dédommager les victimes (enfin, rien qui soit à la hauteur des risques réels)

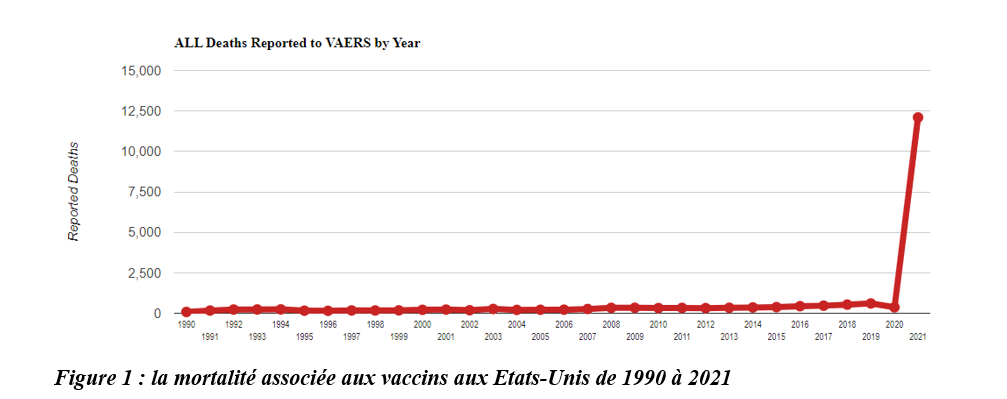

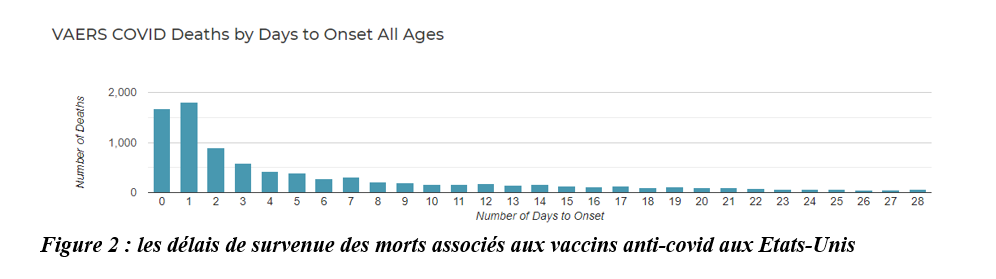

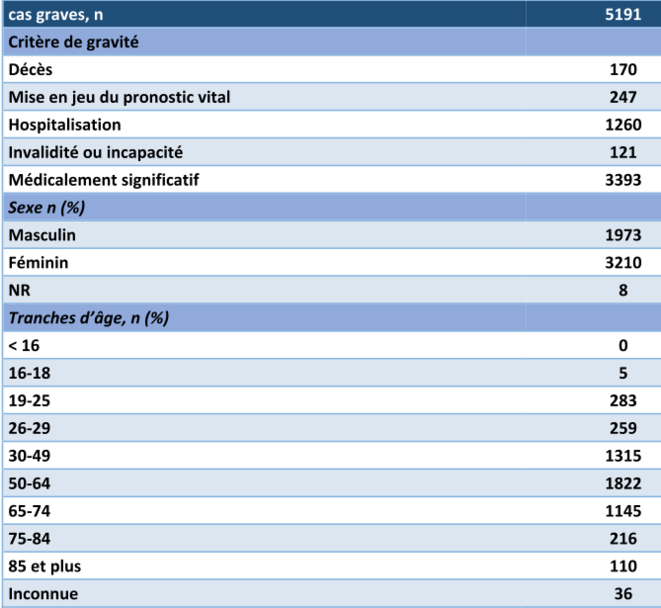

et ils ne mettent en place qu’une pharmacovigilance largement factice (d’abord elle est passive (!), et ensuite, elle est activée par ceux-là mêmes qui ont pratiqué les injections (!) et qui ont donc mécaniquement, forcément, fatalement, un intérêt personnel vital à ce que rien de dramatique ne soit déclaré à la suite de leur geste), comme si personne ne voulait voir vraiment les dangers réels des médicaments,

. et les politiciens eux-mêmes ne sont jamais personnellement responsables de leurs fautes quand elles sont commises dans l’exercice de leurs fonctions (du fait de l’absence d’une vraie constitution)…

Bref, PERSONNE N’EST RESPONSABLE pour des injections expérimentales conçues et fabriquées par des crapules patentées qu’un gouvernement de forbans irresponsable rend OBLIGATOIRES !

Tout ça est absolument choquant.

L’obligation vaccinale est un abus de pouvoir incandescent.

Ce livre démontre une partie importante du raisonnement ci-dessus : les industriels qui conçoivent, produisent et contrôlent les produits qu’on nous injecte de force NE SONT PAS DU TOUT DIGNES DE CONFIANCE.

Comme je l’ai fait pour des milliers de mes livres depuis 2005, j’ai scanné ce livre, le l’ai OCRisé, j’ai relu et corrigé le résultat. J’ai donc un .doc dans lequel je peux chercher par mots-clefs.

Cette enquête de Peter Gøtzsche est un service public. Il faudrait à la fois la rendre disponible gratuitement (il est déjà indisponible — ou hors de prix — chez de nombreux vendeurs) et aider financièrement son auteur (et son éditeur) pour qu’il continue à nous informer avec cette puissance remarquable.

Je vais ici reproduire ses deux avant-propos, son introduction, son plan détaillé, et deux chapitres importants (mais c’est difficile de choisir, tout le livre est important) : un sur les monstrueux crimes de l’industrie pharmaceutique et un autre sur ses énormes bobards .

Je vous recommande chaleureusement ce livre important.

Je propose que nous signalions dans les commentaires de ce billet les éventuels AUTRES livres et documents allant dans le même sens (des preuves manifestes de l’activité criminelle des grands industriels du médicament). L’ensemble servira à documenter/légitimer notre refus solennel de leur faire confiance, et encore moins d’y être forcés.

Je vous fais remarquer que, si nous avions une constitution digne de ce nom — c’est-à-dire avec un vrai RIC en toutes matières, et avec des médias socialisés / non appropriables), nous pourrions intervenir nous-mêmes en politique et nous défendre efficacement contre tous les abus de pouvoir.

Bonne lecture.

Étienne.

Avant-propos par Richard Smith,

Rédacteur en chef du BMJ (British Medical Journal)

La seule mention du nom de Peter Gøtzsche comme orateur dans un congrès ou comme collaborateur cité dans la table des matières d’un périodique suffit à soulever l’enthousiasme d’innombrables personnes. En effet, on peut le comparer au jeune garçon qui voyait bien que l’empereur était nu et qui ne se gênait pas pour le dire. Or, la plupart d’entre nous ne voyons pas la nudité de l’empereur et, dans le cas contraire n’oserions pas en parler. Voilà pourquoi nous avons un si grand besoin de gens comme Peter. Avec lui, pas de compromis ni de dissimulation, mais un franc parler assorti de métaphores colorées. L’insistance de Peter à comparer l’industrie pharmaceutique au crime organisé peut certes en déranger plusieurs, mais renoncer à lire le présent ouvrage pour ce motif, ce serait rater l’occasion de comprendre une réalité importante et de s’en indigner.

Peter conclut son livre en racontant que la Société danoise de rhumatologie lui avait demandé de prononcer une conférence sur le thème La collaboration avec l’industrie pharmaceutique : est-ce si dommageable ? Le titre était à l’origine La collaboration avec l’industrie pharmaceutique. Est-ce dommageable ? Mais la société l’avait trouvé trop fort. Peter commença sa conférence en énumérant des crimes des commanditaires de la réunion. Roche avait grandi grâce à ses ventes illégales d’héroïne. Abbott avait empêché Peter d’avoir accès à des études non publiées qui montraient qu’une pilule pour maigrir était dangereuse. UCB avait elle aussi caché des données tandis que Pfizer avait menti à la FDA (Food and Drug Administration) puis avait été condamnée aux États-Unis à une amende de 2,3 milliards de dollars pour avoir fait la promotion de l’utilisation hors indications de quatre médicaments. Merck, le dernier commanditaire, avait, selon Peter, provoqué le décès de milliers de patients en raison de son comportement malhonnête relativement à un médicament contre l’arthrite. Une fois son introduction complétée, Peter se lança dans une condamnation de l’industrie.

On peut imaginer se trouver à cette rencontre dont les commanditaires bafouillent de colère et dont les organisateurs marinent dans l’embarras. Peter cite un collègue qui lui aurait dit que son approche aurait peut-être détourné des auditeurs dont l’opinion n’était pas encore faite. Mais la plus grande partie de l’auditoire a été captivée et a compris la légitimité des points soulevés par Peter.

De très nombreuses personnes qui ont soutenu avec enthousiasme la mammographie de routine pour prévenir les décès par cancer du sein, peuvent comprendre la grogne des commanditaires – parce qu’ils ont été eux aussi critiqués par Peter qui a fait paraître un livre décrivant ses expériences relatives à la mammographie. Ce qui me semble particulièrement important c’est que Peter faisait partie des quelques rares critiques de la mammographie de routine quand il a commencé ses recherches et qu’en dépit des attaques très intenses dont il a été l’objet, les faits ont fini par lui donner raison.

Il n’avait pas d’opinion arrêtée sur la mammographie quand les autorités du Danemark lui ont demandé de réviser les faits connus mais il a rapidement conclu que les preuves disponibles étaient de piètre qualité. Sa conclusion générale était que la mammographie de routine pourrait bien sauver des vies, cependant beaucoup moins que ne le prétendaient les promoteurs de cet examen, au prix de plusieurs faux positifs, imposant à des femmes des procédures invasives et inquiétantes sans aucun avantage et le surdiagnostic de cancers inoffensifs. Les discussions qui ont suivi à propos de la mammographie de routine ont été amères et pleines d’hostilité mais la perspective de Peter est maintenant devenue ce qu’on pourrait appeler la perspective orthodoxe quant à ce problème. Son livre montre d’une manière détaillée comment des scientifiques ont déformé les faits établis pour mieux soutenir leurs croyances.

Je sais depuis longtemps que la science est pratiquée par des êtres humains qui ne sont pas des robots, ce qui signifie qu’ils restent exposés aux défaillances humaines, mais j’ai été renversé par les propos du livre de Peter sur la mammographie.

Une grande partie du présent ouvrage est également renversante pour des motifs apparentés : on montre comment on peut corrompre la connaissance pour faire avancer certains arguments et comment l’argent, les profits, les emplois et les réputations sont les corrupteurs les plus puissants.

Peter concède que certains médicaments ont procuré de grands avantages. Il le fait dans une phrase : « Mon livre ne concerne pas les avantages bien connus de médicaments comme les succès rencontrés pour traiter les infections, les maladies cardiaques, certains cancers et les déficiences hormonales comme le diabète de type I. » Certains lecteurs trouveront que c’est insuffisant, mais Peter est très explicite pour dire que le présent ouvrage porte sur les échecs du système au complet de la découverte, de la production, du marketing et de la réglementation des médicaments. Ce n’est pas un livre qui porte sur leurs avantages.

Plusieurs lecteurs se demanderont si Peter n’exagère pas en suggérant que les activités de l’industrie pharmaceutique s’apparentent à celles du crime organisé. Les caractéristiques du crime organisé sont définies dans la loi des États-Unis comme le fait de commettre d’une manière répétée certaines transgressions comprenant l’extorsion, la fraude, le viol d’interdits fédéraux sur les drogues, la corruption, le détournement de fonds, l’obstruction de la justice, l’obstruction dans l’application des lois, l’intimidation des témoins et la corruption politique. Peter fournit des preuves, la plupart fort détaillées, pour soutenir son argument que les compagnies pharmaceutiques sont coupables de la plus grande partie de ces crimes.

Et il n’est pas le premier qui compare l’industrie à la mafia ou à la pègre. Il cite un ancien vice-président de Pfizer qui a déclaré :

Il est proprement effrayant de voir les ressemblances de cette industrie avec la pègre. La pègre gagne des quantités d’argent qui sont obscènes, tout comme l’industrie. Les effets secondaires du crime organisé sont des massacres et des assassinats alors que les effets secondaires de l’industrie sont de même nature. La pègre corrompt les politiciens et d’autres, tout comme le fait l’industrie.

L’industrie est certainement à couteaux tirés avec le ministère de la Justice des États-Unis en raison des compagnies qui ont payé des milliards en amendes. Peter décrit en détail les dix plus grandes sociétés, mais il en existe beaucoup d’autres. Il est aussi vrai que ces sociétés ont récidivé sans répit, calculant sans doute qu’il y avait toujours de plantureux profits à récolter en continuant à violer la loi et à payer des amendes. Les amendes peuvent être tenues pour des dépenses « d’affaires » tout comme les coûts du chauffage, de l’éclairage et du loyer.

Bien plus nombreux sont les gens tués par l’industrie que ne le sont ceux qui périssent aux mains de la pègre. En effet, des centaines de milliers de gens sont tués chaque année par les médicaments ordonnancés. D’aucuns pourront penser que c’est inévitable parce que les médicaments sont utilisés pour traiter des maladies qui sont elles-mêmes létales. D’autres objecteront que les avantages des médicaments sont exagérés, souvent en raison de distorsions sérieuses des preuves censées fonder les médicaments, un « crime » qu’on peut raisonnablement imputer à l’industrie.

Le grand médecin William Osier a déjà dit que ce serait bon pour l’humanité mais horrible pour les poissons qu’on jette à la mer tous les médicaments. Il parlait avant que ne survienne la révolution thérapeutique du milieu du XXe siècle ayant donné la pénicilline, d’autres antibiotiques et tant d’autres médicaments efficaces, mais Peter vient tout près de tomber d’accord avec lui en proposant qu’on serait beaucoup mieux sans la plupart des médicaments psychoactifs dont les avantages sont minuscules et les torts considérables, tandis que le volume de leur prescription est colossal.

La plus grande partie du livre de Peter est consacrée à la démonstration du fait que l’industrie pharmaceutique a systématiquement corrompu la connaissance pour exagérer les avantages et minimiser les torts causés par ses médicaments. Comme épidémiologiste doté d’une extraordinaire connaissance en mathématique et d’une passion infatigable pour les détails, Peter est devenu un chef international en critique des études cliniques et se trouve donc sur son terrain de prédilection. Il y retrouve plusieurs autres auteurs, y compris d’anciens chefs de la rédaction du New England Journal of Medicine, pour décrire cette corruption. Il montre aussi comment l’industrie a corrompu des médecins, des universitaires, des périodiques, des organismes de professionnels et de défense des patients, des départements d’universités, des journalistes, des régulateurs et des politiciens. Ce sont là des méthodes de la pègre.

Le livre ne permet ni aux médecins ni aux universitaires d’éviter le blâme. En fait, on pourrait soutenir que les sociétés pharmaceutiques font ce qu’on attend d’elles en maximisant le rendement de leurs actionnaires tandis que médecins et universitaires sont censés avoir une autre motivation. Des lois exigeant des sociétés qu’elles déclarent les paiements faits aux médecins montrent que de grandes proportions de médecins sont redevables à l’industrie pharmaceutique, plusieurs recevant des sommes dans les six chiffres, pour conseiller les sociétés ou prononcer des conférences en leur nom. Il est difficile de ne pas conclure que ces « meneurs d’opinion » sont corrompus. Ils sont les tueurs à gages de l’industrie.

Et, tout comme c’est le cas pour la pègre, malheur à quiconque lance une alerte ou accepte de témoigner contre l’industrie. Peter raconte plusieurs histoires de lanceurs d’alerte qu’on a harcelés alors que le roman de John Le Carré décrivant la brutalité d’une société pharmaceutique devenait un grand succès qu’on a porté à l’écran.

Il n’est pas fantaisiste de comparer l’industrie pharmaceutique à la pègre et la population, en dépit de son enthousiasme pour la consommation de pilules, entretient du scepticisme à l’encontre de l’industrie pharmaceutique. Dans une enquête d’opinion menée au Danemark, le public a placé l’industrie pharmaceutique à l’avant-dernier rang de celles à qui l’on fait confiance, tandis qu’une enquête d’opinion américaine plaçait l’industrie pharmaceutique au bas de l’échelle en compagnie de l’industrie du tabac et des pétrolières. Le médecin et auteur, Ben Goldacre, dans son livre Bad Pharma soulève l’observation que ce que les médecins ont fini par tenir pour « normal » dans leurs relations avec l’industrie pharmaceutique deviendra complètement inacceptable pour la population quand elle en comprendra le fin mot de la signification. En Grande-Bretagne, les médecins pourraient rejoindre les journalistes, les parlementaires et les banquiers dans le déshonneur, pour n’avoir pas su reconnaître la corruption dans laquelle ils se vautrent. Pour le moment, la population fait confiance aux médecins et se méfie des sociétés pharmaceutiques, mais cette confiance pourrait se perdre rapidement.

Le livre de Peter ne porte pas que sur des problèmes. Il propose des solutions dont certaines seront plus facilement appliquées. Il semble très improbable que les sociétés pharmaceutiques soient jamais nationalisées, mais il est probable que toutes les données utilisées pour obtenir l’autorisation de mise sur le marché deviennent disponibles. Il faut rehausser l’indépendance des autorités de réglementation. Certains pays pourraient être tentés d’encourager plus d’évaluation des médicaments par des organismes du secteur public, tandis qu’on assiste à un désir croissant de rendre publiques les relations financières liant les sociétés pharmaceutiques aux médecins, aux organismes de professionnels et de patients ainsi qu’aux périodiques médicaux. Il est certain qu’il faut améliorer la gestion des conflits d’intérêts. Il faudra sans doute restreindre encore plus la commercialisation, tandis que l’opposition à la publicité directe aux consommateurs se renforce.

Les critiques de l’industrie pharmaceutique sont plus nombreux, plus respectables et plus impétueux, mais Peter les dépasse tous en comparant l’industrie au crime organisé. J’espère que personne ne se laissera dissuader de lire le présent ouvrage à cause de l’audace de la comparaison et que la franchise de son message va susciter une réforme convenable.

Richard Smith, M. D. juin 2013

Avant-propos par Drummond Rennie,

Rédacteur en chef du JAMA (Journal of the American Medical Association)

INDIGNATION FONDÉE SUR LA PREUVE

Des centaines de rapports d’études scientifiques et plusieurs ouvrages décrivent déjà comment les sociétés pharmaceutiques pervertissent la méthode scientifique et utilisent leur richesse colossale pour travailler trop souvent à l’encontre de l’intérêt des patients qu’elles prétendent aider. J’ai moi-même participé à cette infamie. Alors qu’est-ce qu’apporte le présent ouvrage qui soit donc neuf et digne de votre attention ?

La réponse est simple : les aptitudes scientifiques exceptionnelles, la recherche, l’intégrité, la vérité et le courage de son auteur. L’expérience de Gøtzsche est sans pareille. Il a travaillé aux ventes pour des sociétés pharmaceutiques, soit comme visiteur bonimentant les médecins sur divers types de médicaments, soit comme gérant de produit. Il est médecin et chercheur doté d’une grande réputation acquise à la tête du centre Cochrane du nord. De sorte que, quand il parle, il fonde ses opinions sur des recherches méticuleuses réparties sur des décennies et publiées dans des périodiques soumis à la révision des manuscrits par les pairs. Il comprend très bien les statistiques du préjugé et les techniques utilisées pour analyser les rapports d’études cliniques. Il a été à l’avant-garde de l’élaboration des révisions systématiques et de la méta-analyse des rapports d’études cliniques, pour en extraire à l’aide de critères stricts, l’efficacité réelle des médicaments et des tests. Sa persistance est souvent irritante, mais elle est toujours mue par la preuve.

Donc, j’ai confiance en Gøtzsche. Ma confiance est fondée sur une preuve solide et ma propre expérience de plusieurs décennies à avoir dû me débattre avec ce qui résulte de l’influence de l’industrie pharmaceutique sur mes collègues en recherche clinique, et sur la population. De plus, je fais confiance à Gøtzsche parce que je sais qu’il a raison quand il commente des événements que je connais d’une manière indépendante.

Le dernier motif de la confiance que j’accorde au récit de Gøtzsche est lié à mon expérience de chef de la rédaction d’un très grand périodique médical. Les chefs de rédaction sont les premiers à prendre connaissance d’un rapport écrit provenant d’un établissement de recherche. Les chefs de rédaction et leurs réviseurs identifient les problèmes de préjugés dans les articles proposés à leur périodique et c’est aux chefs de rédaction qu’on achemine les plaintes et les allégations.

J’ai écrit, puis répété, des éditoriaux indignés décrivant les comportements incompatibles avec l’éthique de chercheurs soutenus par des intérêts commerciaux et leurs commanditaires. Au moins trois autres rédacteurs en chef que je connais bien, les Drs Jérôme Kassirer et Marcia Angell (New England Journal of Medicine) et Richard Smith (British Medical Journal) qui ont écrit des ouvrages dans lesquels ils ont fait état de leur consternation face à l’ampleur du problème. D’autres rédacteurs en chef, comme Fiona Godlee du British Medical Journal, ont écrit d’une manière éloquente au sujet de l’influence corruptrice de l’argent et de la manière avec laquelle il détourne le traitement des patients et augmente les coûts.

Je ne prétends pas endosser tous les faits décrits par Gøtzsche – ceci étant un avant-propos et non une vérification – mais le tableau général qu’il trace n’est que trop familier. Bien que Gøtzsche puisse paraître exagérer, mes propres expériences décevantes et celles d’autres rédacteurs en chef et de chercheurs que je connais personnellement me disent qu’il a raison.

Dans un cours que je donnais à un auditoire de juges, je remarquais que les chercheurs cliniciens et les membres de la profession juridique utilisaient le même mot, « essai », pour désigner deux procédés différents, l’un juridique et l’autre scientifique. Parlant au nom de ma profession, je me devais de reconnaître que les essais juridiques étaient réalisés d’une manière qui était plus juste et mieux fondée sur l’éthique que les essais scientifiques. (Gøtzsche cite cet exemple à la page 83.)

Gøtzsche fait des propositions et appelle une révolution. À mon avis, rien ne changera tant qu’on n’aura pas complètement isolé l’évaluation de la performance des études du financement des mêmes études. Nous fondons nos traitements sur les résultats d’études cliniques de sorte que ces résultats deviennent des questions de vie ou de mort. Les patients qui acceptent d’être intégrés dans les études s’attendent à ce que leur sacrifice bénéficie à l’humanité. Ce qu’ils ne peuvent deviner, c’est que leurs résultats soient cachés puis manipulés comme autant de secrets commerciaux. Ces résultats sont des biens collectifs et ils devraient être payés par l’État, utilisant les taxes payées par l’industrie, puis rendus disponibles pour tous. Dans le contexte actuel, on se trouve aux États-Unis dans la situation absurde où les sociétés pharmaceutiques paient l’agence de réglementation, la FDA, pour faire l’évaluation de leurs projets. Faut-il se surprendre que l’agence ait été investie puis piratée par l’industrie qu’elle est censée réglementer ?

Révolution ? Gøtzsche a raison. Nous nous retrouvons dans ce marasme en raison d’erreurs innombrables du passé et il en décrit plusieurs dans l’inventaire détaillé qu’il dresse. Lequel comprend le défaut des chercheurs cliniciens, de leurs institutions, des rédacteurs en chef des périodiques publiant leurs découvertes de comprendre à quel point ils ont été piégés par les praticiens du marketing qui les payaient. Je crois qu’il faudra une révolution pour se débarrasser des décennies pendant lesquelles l’industrie a protégé ses intérêts.

J’espère qu’on lira ce livre et qu’on tirera ses propres conclusions. Quelle est la mienne ? Quand Gøtzsche se scandalise du comportement de l’université et de l’industrie, il a raison d’être indigné. Ce qui est indispensable, c’est une indignation encore plus forte fondée sur les preuves à la manière de Gøtzsche.

Drummond Rennie, M. D. juin 2013

Chapitre 1 Introduction

par Peter C. Gøtzsche

Les grandes épidémies de maladies infectieuses et parasitaires qui ont fait tant de morts par le passé sont maintenant sous contrôle dans la plupart des pays. Nous avons appris comment prévenir et traiter le SIDA, le choléra, la malaria, la rougeole, la peste et la tuberculose et nous avons éradiqué la variole. La mortalité causée par le SIDA et la malaria est encore très élevée, mais ce n’est pas parce qu’on ne sait pas comment lui faire face. Il faut mettre en cause les inégalités de revenu et les coûts excessifs des médicaments capables de sauver la vie dans les pays à petits revenus.

Malheureusement, on se trouve maintenant confrontés à des épidémies provoquées par l’homme, soit le tabagisme et les médicaments ordonnancés, deux causes extrêmement mortelles. Aux Etats-Unis et en Europe, les médicaments constituent la troisième cause de mortalité après la maladie cardiaque et le cancer.

Je vais expliquer dans ce livre pourquoi il en est ainsi et ce qu’on peut faire pour enrayer cette tragédie. Si la mortalité provoquée par les médicaments avait été une maladie contagieuse, ou bien une maladie cardiaque ou un cancer provoqué par la pollution de l’environnement, il se serait trouvé d’inombrables groupes militants pour ramasser des fonds et susciter des interventions politiques de grande portée pour la combattre. J’ai du mal à comprendre pourquoi – quand il s’agit de médicaments, les gens ne font rien.

Les industries du tabac et du médicament ont beaucoup de traits communs. Un dédain moralement scandaleux au regard de la vie humaine, cela semble leur règle. Les compagnies de tabac sont très fières d’avoir augmenté leurs ventes dans les pays à faibles et moyens revenus. C’est sans un soupçon d’ironie ou de honte que la direction d’Impérial Tobacco a rapporté aux investisseurs en 2011 que la société britannique avait remporté une palme d’or selon un index de responsabilité corporative1. Les compagnies de tabac profitent « de nombreuses occasions pour faire croître leurs affaires » ce que le Lancet a décrit comme « la vente, l’asservissement à l’addiction et la mise à mort, très certainement le modèle d’affaires le plus cruel et corrompu que les humains étaient capables d’inventer1 ».

Les dirigeants de l’industrie du tabac savent qu’ils colportent la mort tout comme les dirigeants de l’industrie pharmaceutique. Il n’est plus possible de cacher le fait que le tabac est un tueur majeur alors que l’industrie pharmaceutique a réussi de manière surprenante à cacher que ses médicaments sont aussi des tueurs de premier ordre. Je me propose de décrire ici comment les sociétés pharmaceutiques ont caché, de manière délibérée, les torts mortels de leurs médicaments en recourant à des manœuvres frauduleuses tant en ce qui a trait à la recherche qu’à la mise en marché et à des dénis très énergiques quand elles se sont trouvées confrontées aux faits. Tout comme les dirigeants de l’industrie du tabac avaient tous affirmé, en 1994, au cours d’une audition du Congrès des États-Unis, que la nicotine ne provoquait pas d’addiction alors qu’ils savaient depuis des décennies que cela était un mensonge2. Philip Morris, le géant américain du tabac a mis sur pied une société de recherche qui a documenté les dangers de la fumée secondaire ; même si plus de 800 rapports scientifiques ont été produits, pas un seul n’a été publié2.

Les deux industries emploient des tueurs à gages. Quand une recherche rigoureuse a montré qu’un produit est dangereux, une foule d’études de piètre qualité sont produites pour affirmer le contraire, ce qui confond la population parce que – comme en attesteront les journalistes -«les chercheurs ne sont pas d’accord entre eux ». Cette industrie du doute est très efficace pour distraire les gens et entretenir l’ignorance des torts. L’industrie achète du temps pendant que les gens continuent de périr.

C’est de la corruption. La corruption a plusieurs significations et celle que je comprends est définie, dans mon dictionnaire, comme de la pourriture morale. Une autre signification est la subornation, qui peut signifier le paiement secret, habituellement en argent comptant, pour un service qui ne serait pas rendu autrement, ou du moins, pas aussi rapidement. Toutefois, comme on le verra, la corruption dans les services de santé a plusieurs visages, comprenant le paiement pour ce qui semble être une noble activité tout en n’étant rien d’autre qu’un prétexte pour donner de l’argent à une partie importante de la profession médicale.

Les personnages du roman d’Aldous Huxley, Brave New World, datant de 1932, peuvent consommer des pilules Soma chaque jour pour prendre le contrôle de leur vie et chasser les pensées inquiétantes. Aux États-Unis, les commerciaux télévisés ne font pas autre chose en incitant le public à faire exactement pareil. Ces commerciaux décrivent des personnages malheureux qui reprennent le dessus et redeviennent heureux dès qu’ils ont consommé une pilule3. Nous avons déjà surpassé les imaginations les plus délirantes d’Huxley et la consommation de médicaments continue d’augmenter. Au Danemark, par exemple, nous consommons tellement de médicaments, que chaque citoyen, qu’il soit malade ou bien portant, peut se trouver sous traitement avec 1,4 dose quotidienne pour adulte, du berceau jusqu’à son décès. Bien que plusieurs médicaments soient capables de sauver la vie, on pourrait penser qu’il est dommageable de médicamenter autant nos sociétés et j’apporterai des preuves démontrant que c’est bien ce qui se produit.

Le motif principal expliquant qu’on consomme autant de médicaments est que les sociétés pharmaceutiques ne vendent pas des médicaments mais bien des mensonges au sujet des médicaments. Des mensonges éhontés qui – dans tous les cas que j’ai étudiés – ont continué même après qu’on en eut fait la preuve. C’est ce qui rend les médicaments différents de toute autre expérience de la vie courante. Quand on souhaite acheter une voiture ou une maison, on peut juger par soi-même s’il s’agit d’un bon ou d’un mauvais achat. Mais quand on se fait offrir un médicament, on ne dispose pas de cette latitude. Presque tout ce qu’on sait d’un médicament se limite à ce que les sociétés ont bien voulu dire au public et à ses médecins. Peut-être devrais-je définir ce que j’entends par mensonge. Un mensonge est un énoncé qui n’est pas vrai, mais une personne qui raconte un mensonge n’est pas nécessairement un menteur. Les vendeurs de médicaments racontent bien des mensonges, mais ils ont souvent été trompés par leurs supérieurs dans la société pharmaceutique qui leur ont délibérément caché la vérité (ce qui en fait des menteurs au sens où je l’entends). Dans son magnifique petit livre intitulé On Bullshit, le moraliste Harry Frankfurt dit qu’une des caractéristiques saillantes de notre culture est qu’il y a un grand nombre de foutaises, ce qu’il tient pour se situer juste en deçà du mensonge.

Mon livre ne porte pas sur les avantages bien connus des médicaments, comme nos triomphes dans le traitement des infections, des maladies cardiaques, certains cancers et les insuffisances hormonales comme le diabète de type 1. Le livre traite de la faillite du système, provoquée par une criminalité généralisée, la corruption et une réglementation impuissante au sujet des médicaments, qui requiert des réformes radicales. Certains lecteurs trouveront mon livre partial et polémique, mais je ne vois pas l’intérêt de décrire ce qui fonctionne bien dans un système qui échappe complètement à tout contrôle social. Quand un criminologue entreprend une étude d’agresseurs, personne n’attend un rapport « équilibré » faisant grand état du fait que bien des agresseurs sont de bons pères de famille4.

Si on ne pense pas que le système est sans contrôle, qu’on m’envoie un courriel expliquant pourquoi les médicaments sont la troisième cause de décès dans la partie du monde qui consomme le plus de médicaments. Si une épidémie aussi colossalement létale avait été causée par une nouvelle bactérie ou un virus, ne fût-ce même qu’une amorce d’épidémie, on aurait fait tout ce qui est possible pour en prendre le contrôle. Ce qui est tragique, c’est qu’on pourrait facilement contrôler l’épidémie médicamenteuse qui est en cours, mais les politiciens qui détiennent présentement le pouvoir de faire les changements ne font pratiquement rien. Quand ils agissent, c’est habituellement pour empirer la situation, car ils font tellement l’objet de pressions par l’industrie pharmaceutique qu’ils en sont venus à en croire tous les mythes, que je vais démonter dans chaque chapitre de ce livre.

Le principal problème de notre système de soins de santé est que les incitatifs financiers qui le propulsent entravent sérieusement l’utilisation rationnelle, économique et sécuritaire des médicaments. L’industrie pharmaceutique tire sa prospérité de cet état de fait et pratique un contrôle très serré de l’information. La documentation scientifique sur les médicaments est systématiquement dénaturée par des études mal ficelées dont l’analyse des données est incorrecte, la publication des résultats et des données primaires est sélective, les résultats défavorables supprimés et la rédaction assurée par des rédacteurs anonymes. Ces derniers rédigent les manuscrits contre honoraires sans qu’on ne révèle leur identité dans les publications, lesquelles sont attribuées à des notables de la profession médicale, des « auteurs » qui n’ont pas, sinon peu, contribué au manuscrit. C’est cette inconduite scientifique qui fait vendre les médicaments.

Par comparaison avec les autres industries, l’industrie pharmaceutique est le plus grand fraudeur du gouvernement fédéral des Etats-Unis en vertu de la loi sur les fausses réclamations5. La population semble savoir ce que l’industrie pharmaceutique fait. Dans une enquête d’opinion demandant à 5 000 Danois de classer 51 industries selon la confiance qu’ils leur accordaient, l’industrie pharmaceutique s’est retrouvée à l’avant-dernier rang, immédiatement devant les entreprises de réparation des automobiles6. Une enquête américaine a aussi placé l’industrie au dernier rang avec l’industrie du tabac et celle du pétrole7. Dans une autre enquête, 79 % des citoyens américains estimaient que l’industrie pharmaceutique faisait du bon travail en 1997, proportion qui était tombée à 21 % en 20058, un déclin extraordinairement rapide de la confiance populaire.

Compte tenu de cet arrière-plan, il peut sembler contradictoire que les patients aient si grande confiance dans les médicaments que leur médecin leur prescrit. Mais je suis persuadé que le motif expliquant cette confiance dans leurs médicaments est lié à leur transfert de la confiance qu’ils ont en leur médecin aux médicaments qu’il leur prescrit. Les patients ne comprennent pas que, bien que leurs médecins en connaissent beaucoup au sujet des maladies, de la physiologie humaine et de la psychologie, ils ne savent pas grand-chose sur les médicaments autrement que ce qui a été soigneusement concocté et trafiqué par l’industrie pharmaceutique. De plus, ils ne savent pas que leurs médecins peuvent avoir intérêt à choisir certains médicaments ni que bien des crimes commis par l’industrie pharmaceutique ne pourraient survenir si les médecins ne s’en rendaient pas complices.

Il est difficile de changer un système et il n’est pas surprenant que des gens qui ont à vivre avec un système déréglé tentent d’en tirer le meilleur parti possible, même quand il arrive souvent qu’il en résulte que des gens bien intentionnés finissent par faire des choses condamnables. Toutefois, bien des cadres supérieurs de l’industrie pharmaceutique n’ont pas cette excuse puisqu’ils ont délibérément menti aux médecins, aux patients, aux régulateurs et aux magistrats.

Je dédie ce livre aux nombreuses personnes honnêtes qui travaillent dans l’industrie pharmaceutique et qui sont tout autant horrifiées que moi par les crimes commis à répétition par leurs supérieurs et par les conséquences désastreuses pour les patients et l’économie de la nation. Certains m’ont déjà dit qu’ils souhaiteraient que leurs patrons soient emprisonnés puisque seule cette menace pourrait les dissuader de continuer à commettre des crimes.

[Lire la suite dans le livre : chacune ses 600 pages est au vitriol ! ÉC]

Plan du livre :

Peter C. Gøtzsche : Remèdes mortels et crime organisé

Table des matières

Avant-propos par Richard Smith (Rédacteur en chef du BMJ, British Medical Journal)

Avant-propos par Drummond Rennie (Rédacteur en chef du JAMA, Journal of the American Medical Association)

1 – Introduction

2 – Confessions d’un initié

DÉCÈS CAUSÉS PAR L’ASTHME PROVOQUÉS PAR LES AÉROSOLS CONTRE L’ASTHME

MARKETING VÉREUX ET RECHERCHE

3 – Le crime organisé, modèle d’affaires des grosses compagnies pharmaceutiques

LE PLUS GROS REVENDEUR DE STUPÉFIANTS, HOFFMAN-LA ROCHE

LE TEMPLE DE LA HONTE POUR LES GRANDES PHARMACEUTIQUES

Pfizer accepte de payer 2,3 milliards de dollars en 2009

Novartis accepte de payer 423 millions de dollars en 2010

Sanofi-Aventis doit payer + de 95 millions de dollars pour régler une accusation de fraude en 2009

GlaxoSmithKline doit payer 3 milliards de dollars en 2011

AstraZeneca doit payer 520 millions de dollars en 2010 pour régler une affaire de fraude

Roche persuade des gouvernements de faire des réserves de Tamiflu

Johnson & Johnson contrainte de payer une amende de 1,1 milliard de dollars en 2012

Merck doit payer 670 millions de dollars pour avoir fraudé Medicaid en 2007

Eli Lilly doit payer plus de 1,4 milliard de dollars pour du marketing illégal en 2009

Abbott doit payer 1,5 milliard de dollars pour avoir fraudé Medicaid en 2012

LES CRIMES SONT RÉPÉTITIFS

C’EST DU CRIME ORGANISÉ

4 – Très peu de patients tirent avantage des médicaments qu’ils consomment

5 – Les essais cliniques, la rupture du contrat social avec les patients

6 – Les conflits d’intérêts dans les périodiques médicaux

7 – L’influence corruptrice de l’argent facile

8 – À quoi donc s’affairent les milliers de médecins à la solde de l’industrie ?

ÉTUDES DE FAMILIARISATION

LOUER UN MENEUR D’OPINION POUR « CONSEILLER »

LOUER UN MENEUR D’OPINION POUR « ÉDUQUER »

9 – Vendre sous pression

LES ÉTUDES CLINIQUES SONT DU MARKETING DÉGUISÉ

LA RÉDACTION PAR DES RÉDACTEURS ANONYMES (NÈGRES)

LA MACHINE DU MARKETING

VENDRE SOUS PRESSION AD NAUSEAM

LES MÉDICAMENTS TRÈS COÛTEUX

LES EXAGÉRATIONS AU REGARD DE L’HYPERTENSION

LES ORGANISMES DE PATIENTS

LE NOVOSEVEN POUR LES SOLDATS OUI SAIGNENT

10 – L’impuissance de la régulation des médicaments

LES CONFLITS D’INTÉRÊTS DANS LES AGENCES DU MÉDICAMENT (organismes gouvernementaux)

LA CORRUPTION DANS LES AGENCES DU MÉDICAMENT

L’INSOUTENABLE LÉGÈRETÉ DES POLITICIENS

LA RÉGULATION DES MÉDICAMENTS EST FONDÉE SUR LA CONFIANCE

L’ÉVALUATION INADÉQUATE DES NOUVEAUX MÉDICAMENTS

Deux seules études contrôlées avec placebo montrant un effet ne suffisent pas

Les études cliniques dans les pays largement corrompus

Un effet sur un résultat de substitution ne suffit pas

L’absence de données adéquates sur la sécurité n’est pas acceptable

TROP D’AVERTISSEMENTS ET TROP DE MÉDICAMENTS

Les statines

Les avertissements sont de fausses solutions

On en sait bien peu au sujet de la polypharmacie

11 – L’accès public aux données des agences du médicament

NOTRE PERCÉE À L’AGENCE EUROPÉENNE DU MÉDICAMENT (EMA) EN 2010

L’ACCÈS AUX DONNÉES DANS LES AUTRES AGENCES DU MÉDICAMENT

DES PILULES AMAIGRISSANTES MORTELLES

12 – Le Neurontin, un médicament pour l’épilepsie utile pour traiter n’importe quoi

13 – Merck, où les patients meurent en premier

14 – L’étude frauduleuse du celecoxib et autres mensonges

LE MARKETING FAIT DU TORT

15 – Substituer des médicaments coûteux aux remèdes moins chers chez les mêmes patients

NOVO NORDISK FAIT PASSER LES PATIENTS À L’INSULINE QUI COÛTE CHER

ASTRAZENECA FAIT PASSER DES PATIENTS À LA COÛTEUSE OMÉPRAZOLE

16 – Le glucose sanguin était correct, mais les patients sont morts

NOVO NORDISK TENTE D’INTIMIDER UN PÉRIODIQUE SCIENTIFIQUE

17 – La psychiatrie, paradis de l’industrie pharmaceutique

SOMMES-NOUS TOUS FOUS OU QUOI ?

LES PSYCHIATRES COMME COLPORTEURS DE MÉDICAMENTS

LE CANULAR DU DÉSÉQUILIBRE CHIMIQUE

LE DÉPISTAGE DES MALADIES PSYCHIATRIQUES

LES PILULES DU MALHEUR

PROZAC, UN ABOMINABLE MÉDICAMENT D’ELI LILLY TRANSFORMÉ EN VEDETTE

L’EXERCICE EST UNE BONNE INTERVENTION

D’AUTRES MENSONGES AU SUJET DES PILULES DU BONHEUR

18 – Inciter les enfants au suicide avec des pilules du bonheur

ÉTUDE 329 DE GLAXO

LE CAMOUFLAGE DES SUICIDES ET DES TENTATIVES DE SUICIDE DANS LES ÉTUDES CLINIQUES

LE RAJEUNISSEMENT DU CITALOPRAM PAR LUNDBECK

LES MÉDICAMENTS ANTIPSYCHOTIQUES

LE ZYPREXA, UN AUTRE MÉDICAMENT HORRIBLE D’ELI LILLY TRANSFORMÉ EN GRAND SUCCÈS

POUR EN FINIR AVEC LES MÉDICAMENTS PSYCHOTROPES

19 – Intimidation, menaces et violence pour protéger les ventes

Thalidomide

Autres cas

20 – Démolir les mythes de l’industrie

Mythe 1 : Les médicaments sont dispendieux en raison des coûts élevés de leur découverte et de leur mise au point

Mythe 2 : Si l’on n’utilise pas les médicaments coûteux, l’innovation va se tarir

Mythe 3 : Les économies sont plus élevées que les coûts des médicaments dispendieux

Mythe 4 : Les percées proviennent de la recherche financée par l’industrie

Mythe 5 : Les compagnies pharmaceutiques se font concurrence dans un marché libre

Mythe 6 : Les partenariats public-industrie sont avantageux pour les patients

Mythe 7 : Les études de médicaments ont pour but d’améliorer le traitement des patients

Mythe 8 : Nous avons besoin de plusieurs médicaments d’un même type parce la réponse des patients est variable

Mythe 9 : Ne pas utiliser les médicaments génériques parce que leur puissance varie

Mythe 10 : L’industrie paie la formation médicale continue parce que les fonds publics ne le font pas

21 – La faillite générale du système commande une révolution

NOS MÉDICAMENTS NOUS TUENT

DE QUEL MÉDICAMENT A‑T‑ON VRAIMENT BESOIN ET À QUEL PRIX ?

LE MODÈLE À BUTS LUCRATIFS EST LE MAUVAIS MODÈLE

LES ÉTUDES CLINIQUES

LES AGENCES DE RÉGULATION DES MÉDICAMENTS

Les résultats de substitution ne devraient jamais être acceptés

Des populations de patients, des comparateurs et des résultats pertinents

La sécurité

Toutes les données cliniques doivent être accessibles au public

Les conflits d’intérêts

L’étiquetage des médicaments

LES FORMULAIRES DE MÉDICAMENTS ET LES COMITÉS DE CONSIGNES DE PRATIQUE

LE MARKETING DES MÉDICAMENTS

LES MÉDECINS ET LEURS ORGANISMES

Les subventions non éducatives avec restrictions

LES PATIENTS ET LEURS ORGANISMES

LES PÉRIODIQUES MÉDICAUX

LES JOURNALISTES

22 – Un dernier éclat de rire aux dépens de Big Pharma

L’ARGENT N’EMPESTE PAS

L’INVENTION DES MALADIES

Notes (plus de 1 300 preuves sourcées)

À propos de l’auteur

Chapitre 3 Le crime organisé, modèle d’affaires des grosses compagnies pharmaceutiques

Les compagnies pharmaceutiques ne parlent jamais des bienfaits ni des dangers de leurs médicaments, mais plutôt de leur efficacité et de leur innocuité. Les mots créent ce qu’ils décrivent, et la sémantique privilégiée est séduisante. Cela porte à croire que ce ne peut être que bénéfique de prendre des médicaments, parce qu’ils sont à la fois efficaces et sans danger. Les patients et les médecins font aussi habituellement confiance à l’efficacité et à l’innocuité des médicaments pour une autre raison, en pensant qu’ils ont été soigneusement examinés par les agences de réglementation des médicaments, à l’aide des critères les plus exigeants, avant d’êtres autorisés à la mise en marché.

Cela se passe en fait à l’inverse. Si on les compare à l’eau et à la nourriture, qui sont non seulement inoffensives mais constituent des biens dont on a besoin pour survivre, les médicaments ne sont habituellement ni efficaces ni sécuritaires. Paracelse a déclaré il y a 500 ans que tous les médicaments sont des poisons et que seule la dose différencie un poison d’un remède. Les médicaments font toujours des dégâts. Si ce n’était pas le cas, ils seraient inertes et donc incapables d’apporter un bienfait quelconque. Il est donc essentiel de déterminer la dose qui cause plus de bien que de mal à la plupart des patients pour tous les médicaments. Même lorsqu’on y parvient, la plupart des patients ne tireront aucun avantage des médicaments qu’ils prennent (voir le chapitre 4).

Bien qu’il soit assez évident que les médicaments peuvent tuer, c’est une réalité souvent escamotée, aussi bien par les patients que les médecins. Les gens font tellement confiance à leurs médicaments que le médecin canadien Sir William Osier (1849−1919) a écrit que « le désir de prendre un médicament est peut-être ce qui distingue le plus les hommes des animaux1 ». La toxine botulinique, une neurotoxine sécrétée par la bactérie Clostridium botulinum, constitue un exemple particulièrement étonnant. C’est l’un des plus violents poisons du monde naturel, une dose aussi petite que 50 ng a tué la moitié des singes d’une étude de toxicité (ce qui signifie qu’on peut tuer 10 millions de singes avec 1 gramme de cette substance). Je me demande bien qui avait besoin de cette information au point de tuer nos proches parents du règne animal pour l’obtenir. A quoi sert cet incroyable médicament meurtrier ? À traiter les rides entre les sourcils ! Celles-ci apparaissent avec l’âge, mais il faut faire attention de ne pas être trop vieux ni d’avoir trop de tremblements au moment d’injecter la toxine, car elle peut être absorbée par les muqueuses des yeux, ce qui aurait pour effet de causer la mort. L’encart contenu dans l’emballage avertit d’ailleurs que des décès sont survenus. Est-ce que cela vaut vraiment la peine de courir le risque de mourir, aussi petit soit-il, seulement parce qu’on a des rides ? D’autres questions sont soulevées : « Le médicament peut-il être utilisé à des fins suicidaires ou meurtrières ? Pourquoi a‑t‑il été approuvé ? »

Le fait que les médicaments soient dangereux et devraient être utilisés avec précaution signifie que les normes d’éthique des ceux qui s’occupent de la recherche et de la commercialisation pharmaceutiques devraient être très élevées. Je me suis entretenu avec plusieurs acteurs de l’industrie pharmaceutique pour découvrir ce que les compagnies pensent d’elles-mêmes, et les réponses varient de très positives, en provenance de ceux qui étaient fiers des études cliniques qu’ils avaient effectuées, à très négatives. Il est peut-être plus intéressant d’observer l’impression que les compagnies pharmaceutiques veulent projeter sur le public, et de comparer cela avec ce qu’elles font réellement. La Pharmaceutical Research and Manufacturera of America (PhRMA) prétend que ses membres sont « engagés à obéir aux normes d’éthique les plus rigoureuses, ainsi qu’à toutes les exigences légales2 ». Son propre Code sur les interactions avec les professionnels de la santé (Code on Interactions with Healthcare Professionals) déclare3 :

Notre mission d’aider les patients repose essentiellement sur des relations éthiques avec les professionnels de la santé Une part importante du succès de cette mission consiste à s’assurer que les professionnels de la santé puissent compter sur les informations les plus récentes et les plus valides disponibles à propos des médicaments d’ordonnance.

Allons‑y d’une autre citation. On trouve le texte suivant sous la rubrique OBJECTIF ENGAGEMENT HONNÊTETÉ : « Notre objectif est d’être le producteur de biens de consommation le plus populaire, respecté et socialement responsable au monde4. » Comme on le verra sous peu, les actions de l’industrie pharmaceutique ont très peu à voir avec l’honnêteté, le respect, et la responsabilité sociale. Comment peuvent-ils donc écrire tout cela à propos d’eux-mêmes ? En fait, ce n’est pas eux qui ont dit cela. Ils auraient pu, mais la citation provient d’une publicité de Philip Morris dans un journal où l’on peut admirer le portrait d’une jeune femme souriante dont la beauté ne tardera certes pas à se faner si elle fume.

Je dis cela pour illustrer le fait que même l’industrie la plus meurtrière de la planète ne peut résister à la tentation de répandre des bobards tout en augmentant la consommation totale de tabac grâce à une commercialisation ciblée directement sur les adolescents des pays en développement qui n’ont pas encore commencé à fumer. Cette commercialisation fait plus que compenser le déclin du tabagisme dans les pays développés. En quoi est-ce socialement responsable de tuer délibérément tous les ans des millions de gens qui n’avaient pas besoin du produit au départ ? Ceux qui ont essayé de fumer une cigarette savent de quoi je parle. À 15 ans, j’ai réussi à fumer la moitié d’une cigarette avant de devenir tellement étourdi que j’ai vomi, pour ensuite quitter l’école et aller directement au lit, aussi pâle que mes draps. Ma mère s’est demandée quelle terrible maladie m’avait frappé aussi durement, et elle me confia plus tard avoir trouvé la moitié d’une cigarette dans ma poche de chemise.

L’écart entre ce que proclame l’industrie pharmaceutique sur « les normes d’éthique les plus rigoureuses », « le respect de toutes les exigences légales et « les informations les plus valides sur les médicaments d’ordonnance » et la réalité de la conduite des grandes pharmaceutiques est aussi très important. L’image que les principaux dirigeants ont d’eux-mêmes – ou encore l’impression qu’ils tentent de donner à propos de leurs activités – n’est même pas partagée par leurs propres employés. Un sondage interne de 2001 effectué auprès des employés de Pfizer, dont la consultation n’est pas accessible au public, montrait que 30 % environ n’étaient pas d’accord avec l’énoncé « « La haute direction fait preuve d’un comportement éthique et honnête5. »

En 2012, la compagnie Pfizer a accepté de payer 60 millions de dollars aux États-Unis pour régler à l’amiable une enquête fédérale sur une affaire de pots-de-vin à l’étranger. Pfizer était accusée d’avoir corrompu non seulement des médecins, mais aussi des administrateurs et des législateurs dans plusieurs pays d’Europe et d’Asie6. Les enquêteurs ont affirmé que des divisions de Pfizer avaient tenté de cacher les pots-de-vin en décrivant les paiements comme des dépenses légitimes dans la comptabilité ; de la formation, des frais de transport ou de divertissement, par exemple. D’après les documents du procès, la compagnie a effectué des virements mensuels pour ce qu’elle a décrit comme « des services de consultant » à un médecin en Croatie qui a contribué à décider quels médicaments le gouvernement autoriserait pour la vente et le remboursement. Pfizer n’a pas nié ni admis les allégations, ce qui est routinier lorsque les compagnies pharmaceutiques règlent à l’amiable des accusations de fraude.

LE PLUS GROS REVENDEUR DE STUPÉFIANTS, HOFFMAN-LA ROCHE

Les 10 plus grandes compagnies pharmaceutiques7 sont toutes signataires du code US PhRMA, à l’exception de Hoffman-La Roche, de Suisse3, qui était le plus important fraudeur corporatif au monde dans les années 1990 selon un classement de 1999 répertoriant toutes les industries, y compris les banques et l’industrie pétrolière8. Des hauts dirigeants de Roche (logo d’Hoffmann-La Roche) menaient un cartel qui, d’après la division antitrust du ministère de la Justice des États-Unis, était le complot criminel antitrust le plus envahissant et le plus néfaste jamais découvert9. Des membres de la haute direction de certaines des plus grandes compagnies pharmaceutiques du monde, d’Europe et d’Asie surtout, se rencontraient secrètement dans des suites de grands hôtels et lors de conférences. Travaillant de concert dans une coalition effrontément appelée Vitamins Inc., ils se sont partagé les marchés mondiaux en orchestrant soigneusement des augmentations de prix, escroquant du coup certaines des plus grandes compagnies d’alimentation au monde. À elle seule, Roche a eu des revenus de 3,3 milliards de dollars aux États-Unis pour la durée du complot et, pendant ce temps, les conspirateurs ont graduellement augmenté le prix des vitamines brutes de façon subtile pour ne pas attirer l’attention ; ils ont aussi truqué le processus des appels d’offres9.

Le ministère de la justice a accusé Kuno Sommer, ancien directeur du marketing mondial de la division vitamines et produits de chimie fine de Hoffman-La Roche, d’avoir participé au cartel des vitamines et d’avoir menti aux enquêteurs du ministère en 1997 pour tenter de cacher le complot10. Sommer a plaidé coupable et écopé d’une peine de quatre mois de prison. Suivant l’effondrement du complot, ceux qui étaient impliqués ont accepté de payer presque 1 milliard de dollars pour régler les accusations antitrust fédérales, et presque tous les gros fabricants de vitamines du monde étaient à un cheveu d’accepter de payer une somme additionnelle de 1 milliard de dollars. Roche accepta de payer 500 millions de dollars, l’équivalent d’un an environ du revenu de ses ventes de vitamines aux États-Unis, et deux directeurs ont reçu des sentences de prison de quelques mois. Du côté de l’Europe, la Commission européenne imposa des amendes à quelques-unes des plus grandes compagnies pharmaceutiques du monde, incluant Roche, pour la somme record de 523 millions de livres sterling en 200111. Il est surprenant que le cartel ait existé aussi longtemps étant donné qu’un initié de Roche avait déjà sonné l’alarme en 1973, ce dont avait pris acte la Commission européenne (voir le chapitre 19).